백승종의 '역사칼럼'

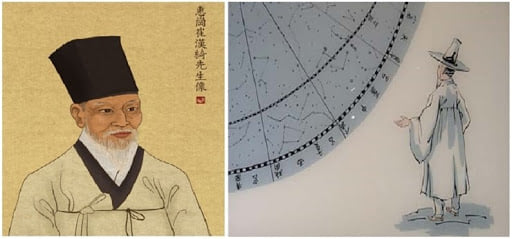

19세기 후반, 전통적인 관점을 호되게 비판하는 특이한 선비가 나타났다. 천인합일에 관한 이해의 지평이 완전히 달라지고 있었다. 참으로 놀라운 변화였다. 변화의 중심에 혜강(惠岡) 최한기(崔漢綺)라는 인물이 있었다. 나는 우리 역사에서 최한기만큼 독특한 사상가는 무척 드물었다고 믿는다.

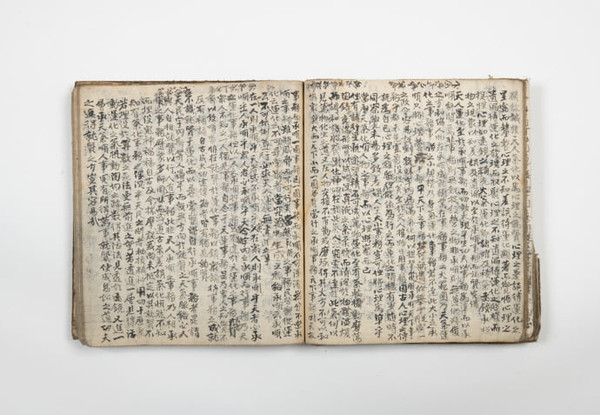

그는 허전, 이기호 등의 정통 성리학자들과는 완전히 다른 각도에서 ‘천인합일’에 관한 논의를 시작했다. 최한기의 주장을 직접 들어보자(최한기, 『인정』, 제9권, 「만물일체(萬物一體)」).

"옛날 천인합일에 대한 주장을 보면, 혹자는 사욕(私慾)을 완전히 떨쳐버려야 흔연스럽게 하늘과 합치된다고 했다. 또 혹자는 하늘이 (인간의) 형질(形質)과는 거리가 멀다는 점을 옳게 아는 것이 중요하다고 말했다. 다른 사람들은 말하기를, 성명(性命)이 있어서 하늘과 사람(天人)이 서도 통한다고 주장했다. 이러한 주장은 모두 억측이요, 부회에 불과하다. 전혀 타당성이 없는 말들이다."

그야말로 폭탄선언이었다. 최한기는 종래의 논의를 몽땅 부정했다. 그는 무엇인가 새로운 것을 발견한 것이 틀림없었다.

최한기의 새로운 견해란 무엇일까. 그는 자신의 철학적 확신을 다음과 같이 정리했다.

"어찌 천인일체(천인합일)에 대해서만 그러하겠는가? 교(敎)를 논하고 학(學)을 논한 (기왕의) 여러 조목들도 모두 ‘운화(運化)의 기(氣)’를 밝히지 못한 데서 나온 것이었다. 때문에 요란하고 애매하였다.

가령 사람과 사물의 생사를 따져보자. 기(氣)가 모여서 사람과 사물이 되었다. 그 생장(生長)과 쇠로(衰老)에 따라 저절로 시작과 끝의 운화(運化)가 생기기 마련이다. (마지막에는) 그 기(氣)가 흩어져 대기(大氣) 속으로 되돌아간다. 이 역시 천인일체(天人一體)의 운화인 것이다."

정작 우리가 관심을 가져야 할 것은, 실체가 없는 종래의 천인합일론이 아니라고 했다. 최한기는 ‘운화의 기’를 밝혀야 한다고 주장했다. 이것은 도대체 무슨 뜻인가?

사물의 움직임과 변화를 추동하는 기운, 곧 운화의 기는 추상적이거나 형이상학적인 것이 아니라고 했다. 그것은 종교적인 신비현상도 아니었다. 최한기는 사물의 구체적인 측면 곧, 물리적 현상에 주목하자고 말했다.

현대적인 용어를 빌리면, 사물에 관한 자연과학적 또는 사회과학적 관찰과 분석이 필요하다는 것이었다. 그의 날카로운 학문적 통찰을 통해, 성리학은 이제 형이상학적 수사와 작별하게 되었다. 최한기는 근대의 새벽을 알리는 전령사였다. 나는 그렇게 확신한다.

※출처: 백승종, <<신사와 선비>>, (사우, 2018; 한국출판문화산업진흥원이 선정한 우수 콘텐츠).

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)