백승종의 '역사칼럼'

동학농민의 일차적인 관심거리가 바로 폐정개혁이었다. 정치를 어지럽히는 여러 가지 폐단(폐정)이 없었더라면, 그들로서는 목숨을 건 집단적 저항을 시작할 필요조차 없었다.

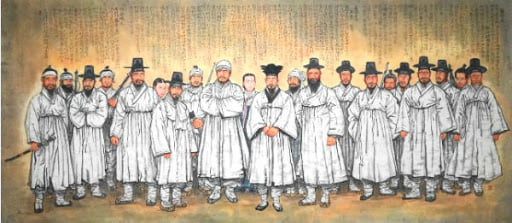

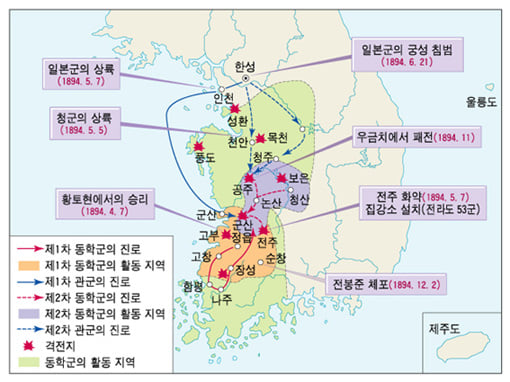

1894년 1월, 혁명의 불꽃이 점화된 이후, 동학농민은 여러 번에 걸쳐서 ‘폐정’을 비판했다.

그러나 조정에는 그들의 목소리에 진지하게 귀를 기울이는 통치자가 없었다. 설사 통치자에게 동학농민의 요구를 수용할 뜻이 있었다고 하여도, 과감하게 일대 개혁을 단행할 만한 능력이 있었을지 의문이었다. 어떤 의미로 보거나 무능하고 부패한 조정이었다.

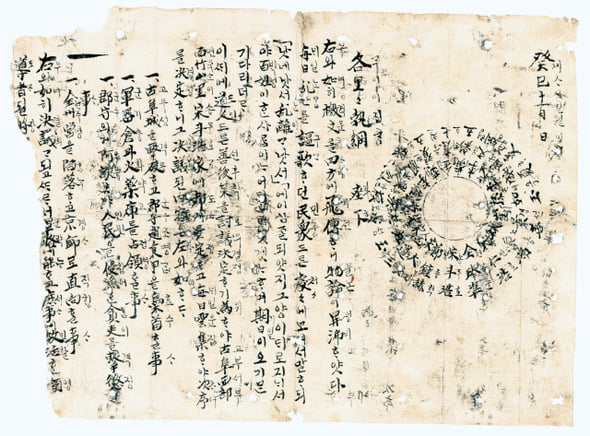

하지만 동학농민이 무력을 앞세워 전주성에 들어오자 사정이 바뀌었다. 그들의 막강한 힘을 함부로 무시할 수 없었기 때문이다. 1894년 5월 4일, 동학농민이 전주를 점령한 지 이레째 되던 날, 그들은 양호초토사(정부군 사령관) 홍계훈에게 <27개조 폐정개혁안>을 제출했다 그때 올린 폐정개혁안 가운데 다음의 13가지 항목이 후세에 전하고 있다.

一전운영 혁파하고 과거처럼 고을마다 상납할 것(運轉營革罷 依舊 自邑上納事)

一균전어사를 혁파할 것(均田御使 革罷事)

一탐관오리를 다스리고 축출할 것(貪官汚吏 懲習逐出事)

一각읍의 아전이 공금 횡령했을 때 천금이 되어도 그 자신에게 책임을 한정하고 친족에게 빼앗지 말 것(各邑逋吏 犯逋千金 則其身勿懲族事)

一봄가을 두 번 내는 호역전은 옛날처럼 호당 1량으로 나눠서 낼 것(春秋兩等戶役錢 依舊例 每戶一兩式 排定事.)

一결전을 거둘 때는 금액을 골고루 나누고 그 이상 지나치게 받지 말 것(各項結餞 收斂 錢平均分排 勿爲濫捧事)

一 각 포구에서 사적으로 쌀을 팔지 못하게 막을 것(各浦私貿米 嚴禁事)

一 각읍 수령은 그 지방의 산에 묘를 절대 쓰지 못하게 하고 매점하지도 못하게 할 것(各邑守令 該地方用山買店 嚴禁事)

一 각국 상인들이 항구에서 상업활동을 하게 하고 도성에 들어가서 영업하지 말게 하며 마음대로 각지를 돌아다니며 상행위하지 못하게 막을 것(各國人商賈 在各港口買賣 勿入都域設市 勿出各處任意行商事)

一 일체의 도매와 수세 행위를 혁파할 것(各項都買與收稅 革罷事)

一 행상과 부상의 폐단이 많으므로 혁파할 것(行袱商爲弊多端 革罷事)

一 각 고을의 아전에게 임무를 배정할 때 돈을 거두지 말고 쓸만한 사람을 임용할 것(各邑吏分房時 勿捧諸錢 擇可用人 任房事)

一 간신이 권력을 농단하여 나라일이 날마다 그릇되고 있다. 그들의 매관매직을 엄단할 것(姦臣弄權 國事日非 懲治其賣官事)

一 국태공이 국정에 참여하면 민심에 희망이 생길 듯하다(國太公干預國政 則民心有庶幾之望事)

이상은 <<동학농민혁명사료총서>>(22~23권)에 소록된 <大阪每日新聞>(明治27年;1894 7月 19日)의 기사 “동학당이 요구한 주요 내용(東學黨請求の主旨)”에서 발췌하였다.

이 가운데 중요한 내용이 여럿 포함되어 있었다. 동학농민은 외세의 침략을 거세게 비판하였고, 흥선대원군을 국정에 참여시키라고 주장하였다. <大阪每日新聞>의 明治27年, 즉 1894년 7월 19일자 기사에 다음과 같은 내용이 보인다.

“이밖에도 지방 제도에 관한 의견이 여러 가지 있었다. 중요한 점은 그들이 대외 강경파의 주장을 폈으며, 왕의 아버지 대원군이 국정에 참여하기를 바라고, 탐관오리를 없애고자 하였다는 점이다.(猶ほ此外に地方制度に關する意見幾何かありしも要するに彼等は對外硬派の說を主張し國父大院君をして國政に參與し傍ら汚官惡吏を除かんことを希望するものゝ如し)” 이상은 <<동학농민혁명사료총서>>, 22~23권에서 확인할 수 있다.

홍계훈은 그들의 요구에 즉각적으로 대응하지 못하고 머뭇거렸다. 그해 5월 7일, 동학농민은 홍계훈에게 이미 제출한 요구 사항을 왕에게 즉각적으로 보고하라고 압박하였다.

그 이튿날 홍계훈은 왕에게 사실대로 보고하겠다고 약속했고, 동학농민은 전주성에서 철수하기로 하였다. 먼저 홍계훈이 동학농민에게 화의(和議)를 제의했고, 그해 5월 7일에는 동학농민의 신변보장도 약속하였다고 한다. 그리하여 5월 8일에 이른바 <전주화의(全州和議)>가 체결되었다는 것이 일반적인 인식이다.

그해 5월 11일, 동학농민의 지도자 전봉준은 양호순변사(조정대신) 이원회에게 재차 <폐정개혁안>을 보냈다. 그로부터 열흘쯤 지난 5월 20일, 그는 전라감사 김학진에게도 폐정개혁에 더욱 박차를 가하라는 요구를 되풀이했다. 동학농민들에게는 폐정개혁보다 시급한 현안이 없었다.

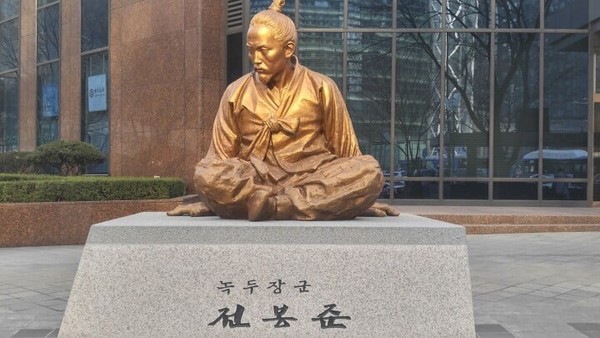

오지영의 <<동학사>> 초고본을 자세히 읽어보면, 폐정개혁에 관한 또 다른 뉘앙스가 느껴진다. 오지영은 본래 손화중의 측근이었으나, 어떤 사정으로 전라도 익산으로 갔다. 그는 동학농민혁명 때 익산대접주인 김방서의 밑에서 활약했다. 제2차 봉기 때는 남북접을 화해시키는데 상당한 역할을 했다. 그러므로 남북접의 중요한 지도자와는 친분이 두터웠던 인물이다. 특히 그는 전봉준의 인품과 능력에 깊은 감명을 받았던 것 같다.

그는 조정이 먼저 폐정개혁이란 안건을 꺼냈다고 서술했다. “정부 측은 동학농민혁명군(‘의진”)에게 여러 가지 폐정개혁안을 보여주면서 장차 이대로 실시하겠다고 약속하였다. 그런 다음 양측이 군대를 철수했다.” (원문: 政府側은 義陣則에 向하야 여러 가지의 弊政改革案을 提出하야 此를 압흐로實施하겟다는 誓約을 定하고 兩方이 서로 退兵하엿섯다)

결국 그들은 폐정개혁에 관한 정부의 확고한 의지를 확인한 다음 전주에서 군대를 물렸다는 것이었다.

1894년 여름, 전주에서 급박하게 전개된 사태 변화를 우리는 다음과 같이 정리할 수 있겠다.

동학농민과 조정이 파견한 대신들이 수 차례 의견을 주고받은 끝에, 하나의 타결책이 완성되었다는 말이다. 이것은 어느 한 편의 강요로 결정된 것이 아니라, 백성과 국가 권력이 상대의 의지와 능력의 제약을 감안하여 절충한 내용이었다. 대화와 타협을 바탕으로 폐정개혁안이 탄생했다는 점이 중요하다고 생각한다.

전주에서 조정을 대표한 관리는 전라감사 김학진이었다. 1984년 5월, 김학진은 도민에게 <효유문>을 발표하기도 했는데, 동학농민을 겨냥한 담화문이었다. 국가의 공식기록에는 발견되지 않으나, 호남 제일의 지식인이자 날카로운 역사가 매천 황현이 저술한 <<오하기문>>(2필)에 상세히 기록되어 있다.

문제의 글에서 김학진은 자신의 직권을 이용하여 낡은 폐단을 없애겠다고 다짐했다. 또, 자신이 직접 처리할 수 없는 중대사안은 조정에 건의하겠다고 약속했다. 그 대목을 현대적 어감에 맞게 옮겨본다.

“백성에게 해가 되는 폐정 가운데서도 임금님의 명령을 받은 것은 모두 고쳤습니다. 어찌 굳이 여러분의 시정 요구가 나올 때까지 기다렸다고 할 수 있겠습니까. (여러분이 제안한 폐정개혁안 중에서) 사소한 사항은 감영에서 알아서 혁파하겠습니다. 사안이 큰 것은 임금님께 보고해 혁파하겠습니다.”

원문: 弊政之爲害於民者已有所面承 聖敎者一切矯革固不待爾等之言而小者自營革罷 大者方啓聞請革事(<全羅監司 金鶴鎭 曉諭文>; 黃玹, <<梧下記聞>>)

같은 글에서 김학진은 동학농민의 안전한 귀향은 물론이고 이후의 신변 안전도 보장하였다. 1894년 5월 이후 전라감사 김학진이 전라도를 통치할 만한 실질적인 권한을 가졌다고 보기는 어렵다.

그는 전봉준의 동학농민의 실질적인 지배를 인정하고 문서에 서명하는 정도였다. 집무실인 선화당도 전봉준에게 넘겨주고 감사 자신은 징청각(澄淸閣)으로 물러났다고 한다.(“命金鶴鎭爲監司 ... 及其到任 讓賊於宣化堂 自居澄淸閣 毎事由於賤矣”, <東徒問辨>, 60쪽)

1894년 5월 9일, 동학농민은 전주성을 벗어나 각자의 고향으로 돌아갔다. 그런데 그보다 이삼 일 앞서 동학농민의 수뇌부는 이미 전주를 떠났다고 전한다. 훗날 전봉준은 자신이 전주에 머물렀던 기간을 이렇게 회상하였다.

“작년(1894) 4월 26~27일 사이에 전주에 들어갔고, 5월 초 5~초 6일 사이에 해산하였다.” <개국 504년 2월 9일 동도죄인 전봉준 초초 문목>

매우 중요한 일이라서 전봉준이 기억을 틀리게 하였을 가능성은 별로 없다. 전봉준과 그의 측근들은 공식적인 철수가 단행되기 3~4일 전에 먼저 전주를 조용히 빠져나갔다는 이야기이다. 수뇌부의 안전을 위해서 필요한 일이었을 것도 같다.

동학농민과 조정 사이에서 합의된 폐정개혁안의 주요 내용은 이미 주석의 형식으로 앞에서 제시하였다. 핵심적인 부분을 요약해 보겠다. 학자들은 일반적으로 다음의 세 가지 사항을 강조한다.

첫째, 사회정치적 기강을 바로 세우겠다는 약속이 보인다. 탐관오리를 숙청하고, 매관매직을 금지하여 백성들을 더는 괴롭히지 않겠다는 점이 폐정개혁안의 핵심이었다.

둘째, 경제 질서의 회복을 다짐했다. 세금과 환곡 및 군포(’삼정‘)에서 파생된 여러 가지 부작용을 제거하기 위해 노력하겠다는 약속이었다. 약속이 지켜진다면 동학농민의 경제생활이 크게 나아질 것이었다.

셋째, 외세의 진출로 야기된 사회경제적 문제도 해결하겠다는 약속도 있었다. 그 당시 중국 상인과 일본 상인의 거리낌 없는 행보로 인하여 백성이 큰 고통을 받았다. 게다가 그들과 동업관계에 있던 보부상까지 횡행하여 백성의 피해가 날로 심각해졌다. 바꾸어 말하면, 고종의 섣부른 무역 개방조치 때문에 백성이 엄청난 손해를 보았다. 이제 조정에서는 그 점을 고치겠다고 약속하였다.

요컨대, 폐정개혁안은 대신(국가 권력)과 동학농민(백성)이 협의한 바로서 민생의 안정에 필요한 구체적이고 실천적인 내용을 담고 있었다. 협상 과정에서 양측이 합의할 수 없는 부분도 상당히 많았을 것이다. 왕조의 근간을 위협하는 급진적인 개혁안은 공식문서에 기록하기도 부담스러웠을 것으로 추측된다. 가령 일부 농경지를 재분배하는 것과 같은 일은 폐정개혁안에 담기 어려웠으리라 생각한다.

끝으로, 동학농민이 전주에서 합의한 폐정개혁안만으로 만족할 수도 없었을 것이라는 사실이다. 그들은 무기를 내려놓고 일단 고향으로 돌아간 다음에도 사태의 전개를 날카롭게 주시하면서, 언제든 기회가 오면 현실정치에 다시 뛰어들 의향을 가지고 때를 기다렸다고 하겠다. 이로부터 한달도 지나지 않아서 그들이 집강소를 운영하기 시작한 것은 우연이 아니었다.

* 이상은 최근에 쓴 저의 글 <대동 – 동학농민혁명과 대동>의 일부입니다. 동학에 관심이 깊은 시민들을 위해서 평이하게 서술한 것입니다.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)