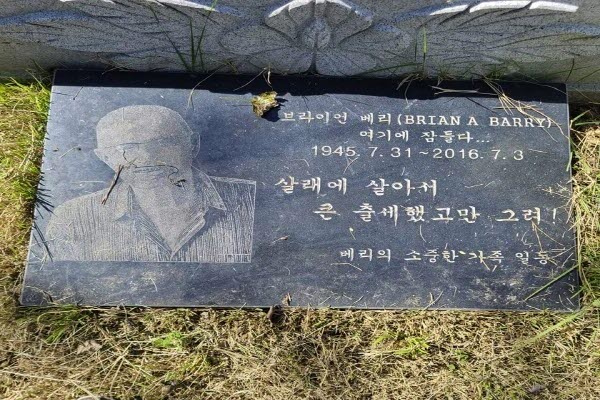

평화봉사단원으로 왔다가 한국인으로 삶 마감한 브라이언 배리씨(1)

'살래(산래의 전라도식 발음)에 살아서 큰 출세 했고만 그려!'

묘지석의 글이 특이하다. 고 브라이언 배리(Brain A Barry, 1945~2016)의 묘지석이다. 전라북도 부안군 산내면에 위치한 창녕 조씨 상호군공파 선산(仙山)에 있다.

같은 성씨라도 그 조상 자손의 묘만 쓸 수 있는 선산 한가운데 떡하니 자리 잡고 있는 브라이언 배리(이하 배리씨)의 묘는 필자의 지인 조기현(52, 전주시 삼천동)씨의 삼촌이다.

그의 가족들은 벽안의 외국인을 온전히 가족으로 받아들여 폐암으로 세상을 떠나자 유언에 따라 선산의 어머니, 형님들 옆에 묘역을 마련해 대를 이어가며 정성을 다해 돌보고 있다.

필자가 베리씨의 형님, 형수, 조카들과 함께 그의 묘를 찾은 것은 9월 24로 기일(忌日)에 이어 두 번째 방문이다.

"어쩜 이렇게 고운 상사화가 피었을까?"라는 말과 함께 묘역 발치에 난 상사화를 연신 어루만지는 배리씨의 형수 눈에는 그 상사화가 예사롭게 보이지 않는 듯 했다.

가치관이 형성되었을 23살의 젊은이가 자신의 부모와 고향을 떠나 한국에서 카피라이터, 영문 번역가, 달마도·탱화·단청 등 불교미술 작가로 살게 된 것은 베리씨의 한국어머니 김초례(~1991, 이하 김여사)씨와 불교와의 두 번의 운명적 만남이 있었기에 가능했다고 한다.

필자는 2회에 걸쳐 베리씨의 이야기를 연재하며 이번 호에서는 한 미국청년이 고향과 가족을 떠나 평생을 한국의 가족 일원으로 살다가 마침내 선산에 묻히기까지 아름다운 이야기를 소개하고자 한다.

죽은 아들이 환생한 듯 모자관계가 된 2년의 생활

"살래야 살래야"란 제목으로 부안문화원에서 발간한 화보집에 쓰인 배리씨의 사진 형님이 선물해준 사진기로 배리씨가 손수 찍은 사진으로 제작한 동영상(배리씨 조카 조기현씨 제공)

1967년 미국 코네티컷대에서 정치학을 전공한 스물세 살 미국 청년이 평화봉사단원으로 전북 부안 마을주민들의 결핵관리, 가족계획, 모자보건 등에 대한 상담을 하게 된다. 그 일에 종사하며 묵던 숙소의 안주인 이었던 김여사(훗날 명절마다 찾기도 하고 상주노릇을 톡톡히 하는 등 어머니로 섬기게 된)과 운명적인 만남이 이루어진다.

한편, 아들 다섯에 딸 둘을 둔 김여사는 병으로 잃은 막내아들이 있었다. 독실한 불교신자이기도 한 그녀는 죽은 막내아들이 환생해 어미를 찾아온 것으로 철썩같이 믿고 베리씨를 아기 돌보듯 돌보게 된 것이다. 호기심 많고 쾌활한 베리씨는 자상한 보살핌 속에서 주민들이 건네는 막걸리를 벌컥벌컥 들이키며 농악판에 스스럼없이 어울리길 예사로 했다.

한겨울 둠벙에 빠진 사연과 벽장 속 고이 모셔둔 와인(?)으로 깊어진 정

마을주민들과 그렇게 어울린 어느 겨울날, 막걸리에 얼큰히 취한 베리씨가 숙소에 돌아오는 길에 한길 남짓한 똥통에 빠지는 웃지 못할 일을 겪는다. 사람의 인분이 요긴한 거름으로 사용되던 시절인지라 재래식 화장실에 인분이 가득차면 이듬해 농사에 쓰기위해 '똥지게'로 옮겨 논 옆 방죽에 저장했다고 한다.

일을 마치고 숙소에 돌아오다가 여느 때처럼 이웃 마을 농악 판에 어울려 막걸리에 얼큰히 취한 베리씨는 빨리 돌아오려는 욕심에 익숙한 길을 놔두고 논 가운데를 가로질러 걷게 된다. 온통 눈 천지라 밤인데도 주변이 훤하고 농작물이 없는 겨울인지라 배리씨는 거침없이 논을 가로지르기 시작한 것이다.

겨울에는 둠벙(깊이가 한 길 남짓한 방죽의 전라도 사투리)에 똥을 저장한다는 것을 알 턱이 없기도 했지만 그날 밤엔 눈이 쌓여 그곳이 둠벙인지 알 길이 없던 베리씨는 난데없이 똥 둠벙에 빠진 것이다.

한 길 깊이의 똥 구덩이이서 가까스로 나온 베리씨는 온 몸이 똥 철갑인데다가 한 겨울인지라 순식간에 꽁꽁 얼 수밖에 없었다.

난데없이 똥 고드름을 주렁주렁 매달고 덜덜 떨며 나타난 배리씨의 몰골을 보고 차마 웃을 수 없었던 김여사는 서둘러 가마솥에 불을 때 씻길 물을 준비하고 똥 투성이 배리씨를 아궁이 옆에 앉혀 몸을 녹이게 하는 등 한바탕 난리법썩을 떨었다고 한다 .

목욕시설이 따로 없던 시절이고 겨울인지라 큰 물통을 아랫목에 놓고 몸을 씻어야 했고 여기저기 똥 고드름 녹은 물로 한동안 온 집안이 냄새로 진동했다고 형 각철씨는 말하며 연신 웃어댔다. '똥구덩이에 빠져 죽을 뻔했던' 그때의 해프닝은 오래도록 추억거리가 되었고 가족들과 더 가까워지는 계기가 되었다고 한다

전기가 없어 밤이면 칠흙 같은 어둠에 휩싸이는 추운 겨울밤, 한데나 다름없는 '변소'를 사용하는 게 무섭기조차 했던 배리씨가 방안에서 용변을 해결하느라 벌어진 웃지 못할 해프닝도 있었다.

으슥한 곳에 위치한데다 춥기까지 한 변소를 캄캄한 어둠속에서 사용하는 게 큰 고민이었던 베리씨는 이 홉들이 큰 소주병을 이용해 방안에서 소변을 해결하고 이른 아침 남몰래 버리는 꾀를 낸 것이다.

자신의 꾀로 긴 겨울밤의 큰 고민을 해결하고 생활하던 어느날 아침, 베리씨는 밤사이 벽장에 고이 모셔둔 노란 액체(?)를 깜박 잊고 출근하게 되고 그날따라 빈방을 청소하러 들어온 김여사가 벽장에 고이 모셔둔 노란 액체를 서양인들이 즐겨마신다는 귀한 와인으로 오해하고 만다.

이 귀한 것을 얌체처럼 혼자만 벼장속에 숨겨두고 먹는다고 생각한 김여사는 괘씸한 생각이 들어 병째로 벌컥 들이켰다고 하니 그 후에 벌어질 광경을 상상하는 것은 과히 어렵지 않을 것이다.

고향의 사전적 의미는 태어나고 자란 곳이지만 우리는 흔히 마음의 안식처를 고향으로 여기게 된다. 그런 의미에서 브라이언 배리의 고향은 부안이며 실제 본인도 그렇게 말하곤 했다.

부안에서 2년을 살았지만 자신이 태어나 23년을 산 실제 고향과 부모를 떠나 스스로 부안을 고향으로 여기고 살다 창녕 조씨 상호군공파 선산(仙山)에 묻힌 배리씨는 영혼까지 살래사람이다.

/서치식 시민기자