김상수의 '세평'

‘가짜 신화’를 고발하고 폭로해 사실과 진실을 말하는 건 용기있는 태도다. 한편 외로운 처지로 내몰리기 십상이다. 그러나 역사는 외로운 사람들의 증언에 힘입어 진전되어온 측면을 간과할 수 없다.

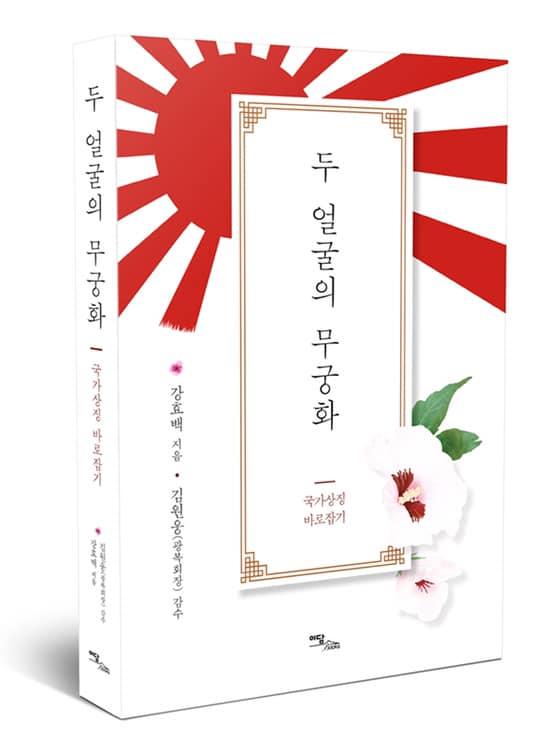

나라의 상징 꽃으로 알고 있는 ‘무궁화’가 일본의 전통 신화(神花)이며 꽃으로 위장한 일장기와 욱일기라는 강효백 교수의 해석과 지론은 문화적으로 국가 전복(顚覆)에 해당할 만큼 오늘을 살고 있는 한국인들에게 정신의 충격을 가한다.

심지어는 과격하게 비칠 만큼 혁명적이다. 강효백 교수의 책 <두 얼굴의 무궁화>는 1945년 일본 식민지에서 벗어나고 75년이 지난 오늘까지 한국 사회의 일본 식민지 내면화에 대한 통렬한 자기 고발이다.

‘나라꽃 무궁화를 일제가 탄압했다’는 말은 철저한 허구다. 1919년 3.1 민족 자주권 회복을 위한 일제식민 대항 민족 의거 투쟁이 일어나고 조선총독부(일제)는 강압 통치에서 문화통치로 통치 전술을 바꾼다.

전국에서 일어난 독립만세의 저항에 놀란 일제는 이른바 문화통치를 내세우며 한글(조선어) 민간신문 발행을 허가했다. 동아일보 조선일보가 그것이다. 이는 자주 자강의 스스로의 발현으로 ‘언론’이라고 하기 보다는 조선총독부의 ‘허가를 받은 관제 언론’의 성격이 그 태생에 있다. 신문 발행에서 기사의 검열과 단속은 기본이었다.

1920년 4월 2일 동아일보 창간사를 주목하게 된다. 창간사에서 동아일보는 느닷없이 조선(한국)의 강토를 ‘무궁화동산’이라고 하였다. 무궁화 꽃이 한국 땅에서 흔하게 볼 수 있었던 때도 아니었다. 동아일보 제호 도안도 둘레를 무궁화 띠로 했다. 그후 1930년 1월 1일~1938년 2월 9일까지 제호를 한국 지도와 무궁화 도안으로 채웠다.

이는 ‘나라꽃 무궁화를 일제가 탄압했다’는 가공된 이야기로 가짜 신화임을 증거한다. 일제의 침략주의가 극성을 부리고 잔악한 조선 식민지 통치를 일삼던 1930년대에 무궁화는 탄압을 받기는커녕 식민지 조선 땅에서 전성시대를 맞는다. 민족반역자 윤치호의 1934년 4월 27일 일기에는 ‘무궁화 유치원’이라고 이름을 지은 유아원에 있는 자기 아이들을 데리고 벚꽃이 활짝 핀 이왕직 화원에 놀러갔다’라고 기록이 있다.

‘무궁화’는 일제 시기 탄압의 대상이 아닌 일제 찬양의 상징이었다. 일본 대장성 인쇄국 발행 조선은행권(1932~1945) 지폐에는 무궁화가 도안되었다. 다시 말하지만 ‘일제가 무궁화를 심는 조선인(한국인)을 탄압했다’는 거짓말이고 가짜다.

강효백 교수의 책 <두 얼굴의 무궁화>는 오늘을 사는 한국인들에게 강력한 자기 직시를 요구하고 있다.

/김상수(작가ㆍ연출가)