백승종 칼럼

선비론

1.

어떤 이는 '선비'라는 두 글자만 보아도 경기를 일으킵니다. 그에게 선비란 부패와 위선 말고는 아무 가치도 없는 구시대의 퇴물이라는 것이기 때문입니다.

또 어떤 이는 '선비'라는 말 속에서 조선의 당파싸움과 구한말의 완고한 수구파만을 발견합니다. 질시의 대상이 될 것은 당연한 일입니다.

심지어 요즘 젊은 이들은 "X 선비"라며 욕합니다. (그들에게 "X"란 접두사는 항상 나쁜 것, 부정적인 것에 따라다니는 것으로서 이미 약효도 없는 것이지만 하여간 그런 속된 표현도 있습니다.)

또, 어떤 품위 있는 진보 인사는 선비 이야기만 나오면 대뜸 조선시대를 미화하느냐며 손사래를 칩니다. 진보라면 으레 조선시대를 송두리채 부정해야 하는 것으로 생각하는 것도 일종의 유행인 듯합니다.

모두 저마다 세상을 보는 관점이 있을 테지요. 각자 자신의 신념을 뒷받침하는 최소한의 근거도 있을 테고 보기에 따라서는 일리도 있는 있는 말이라 믿기에 무턱대고 부정할 뜻은 없습니다.

2.

그러나 저에게는 또 저 나름의 생각이 좀 있습니다. 어린 시절부터 귀에 못이 박힐 정도로 자주 들은 '선비'라는 말은 딱히 부정적인 것이 아니었습니다. 적어도 제게는 그것이 단칼에 매도될 성질의 싸구려 개념이 아닙니다.

'딸깍발이 선비'든지 조지훈의 '지조론'에 등장하는 선비든지, 그는 저처럼 매사에 어둡고 딱 부러지지 못한 사람에게는 사표가 될 지언정 비꼼과 냉소와 비난의 대상이 될 수 없습니다.

글 잘하는 사람이 모두 선비도 아니요, 체면치레에 몰두하는 사람이 선비일 리도 없을 것입니다. 벼슬이 높아서 선비도 아니고, 집안이 좋아서 선비도 아니겠지요. 그럼 선비란 무엇인가요?

3.

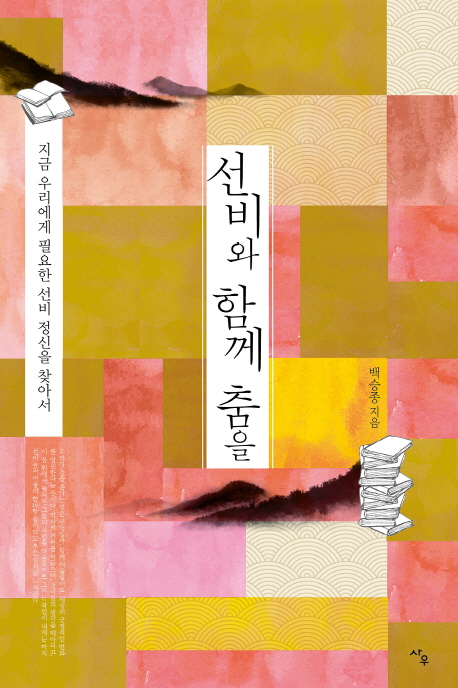

세상 사람들과 의견을 달리하는 것은 누구에게나 불편한 일입니다. 저라고 다를 리도 없습니다. 그러나 그런 불편이 두려워서 자신의 생각을 꺾고 살 수는 없습니다. 하여 저같이 보잘 것 없는 독서인이 감히 <선비의 속마음>을 더듬어 보기도 하였지요. 그 결과물의 하나가 바로 <<선비와 함께 춤을>>(사우, 2018)이라는 책이었지요.

시간적으로 여유가 좀 있거나 또는 제 말씀에 귀를 기울이고 싶은 분이 계시면 아래의 몇 단락을 함께 읽어주십시오. 어쩌면 제 뜻이 그른 것일지도 모르겠습니다. 허나 현재의 제 수준에서는 '선비의 속 마음'을 다르게 헤아릴 재간이 없슴을 고백합니다.

선비의 속생각

선비의 내면을 지배한 정신은 무엇이었을까? 외부의 어떠한 압력에도 굴하지 않는 선비의 꼿꼿함은 어디에서 유래한 것일까? 선비다움은 과연 무엇을 통해 어떻게 형성된 것이었을까? 쉽게 대답하기 곤란한 질문이다. 그러나 선비에 관해 말을 꺼낸 이상, 이것은 피할 수가 없는 질문이다.

나름대로 하나의 답을 찾기 위해, 나는 여섯 명의 선비를 뇌리에 떠올렸다. 그 첫째는 16세기의 역관 홍순언(洪純彦, 1530~1598)이었다. 그는 조선의 역관, 즉 통역관이었다.

중인이란 특수한 신분이었다. 선비와 거리가 멀다고 생각할 사람들도 있을 테지마는 그렇게 쉽게 단언할 일이 아니다. 그의 언행에서 분명히 확인되었듯, 홍순언은 끊임없는 독서와 수양으로 스스로를 연마한 선비 중의 선비였다. 아마 조선시대의 많은 중인들이 그와 흡사했을 것이다.

두 번째는 임진왜란 당시 ‘홍의장군’으로 이름을 떨친 의병장 곽재우(郭再祐, 1552~1617)이다. 그의 지조와 기개는 늠연(凜然)했다. 그렇게 말해도 좋을 것이라 생각한다. 망우당(忘憂堂) 곽재우는 공의(公義)의 길만을 추구했다는 점에서 선비의 전형이라 하겠다.

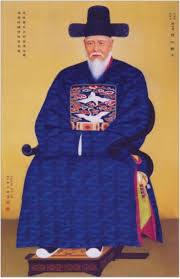

세 번째는 조선시대를 대표하는 언관(言官)이자 청백리(淸白吏)로 이름을 떨친 휴암(休庵) 백인걸(白仁傑, 1497~1579)이다. 조광조의 제자였던 그의 문하에서는 우계 성혼과 율곡 이이 등의 걸출한 선비들이 나왔다. 노년에 이르기까지 백인걸은 손에서 책을 놓지 않았고, 기회주의자들을 조정에서 축출하기 위해 많은 노력을 기울였다.

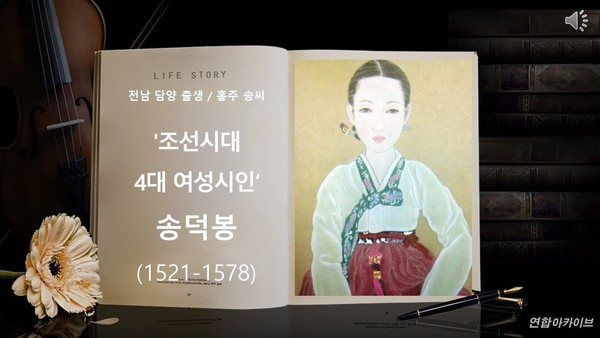

네 번째는 여성선비 송덕봉이다. 그녀는 이 책에 등장하는 백인걸과 김인후의 친구 유희춘의 아내였다. 송덕봉은 남성중심의 유교사회에서는 보기 드문 여성지식인이었다. 그녀가 남편에게 보낸 한 장의 편지를 통해서 16세기 여성의 삶을 잠시 들여다 보자.

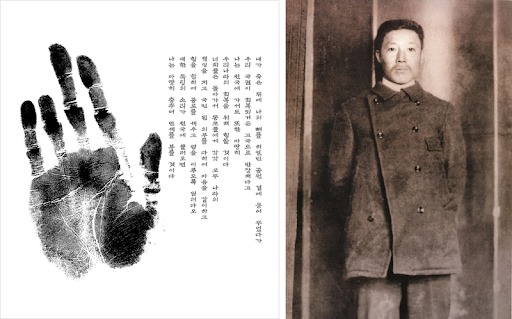

다섯 번째는 진정한 의미에서 최고의 선비라고 평가해도 좋을, 의사(義士) 안중근(安重根, 1879~1910)이다. 그는 어린 시절부터 ‘독서’를 통해 선비의 기운을 배양했다. 그리하여 30대 초반의 젊은 나이에 대의(大義)를 위해 자신의 목숨을 초개처럼 버릴 수 있었다. 안중근은 옥중에서도 ‘동양평화론’을 집필하다가 순국했다.

의사 안중근의 어머니 조마리아는 우뚝한 ‘여사(女士)’, 곧 여성 선비였다. 그 어머니가 있어 그 아들이 존재할 수 있었던 것이다. 역사를 살펴보면, 이 세상에는 자신의 학문과 공적으로 큰 이름을 남기지 못한 사람들 가운데도 올곧은 선비들이 많았다. 조마리아 여사도 바로 그런 경우였다고 믿는다.

끝으로, 현대의 선비로 손꼽아야 할 이가 있다. 심산(心山) 김창숙(金昌淑, 1879~1962)이 그런 인물이다. 심산은 구한말의 풍운 속에서도 외롭고 의로운 선비의 길을 걸어갔다. 그는 조선의 뜻있는 선비들과 함께 나라의 독립을 회복하기 위해 사투를 벌였다. 나라가 해방된 뒤에도 세상을 변화시키고자 하는 그의 의지는 변하지 않았다. 김창숙은 일제의 고문으로 이미 불구가 되었으나, 그런 노구(老軀)를 이끌고 반(反) 독재투쟁에 앞장섰다.

※출처: 백승종, <<선비와 함께 춤을>>, 사우, 2018.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)