강병철의 '의학 에세이'

저녁에 선배의 집에서 두 분을 뵈었다. 아이에 대해 이야기를 나누는데 단순한 강박장애라기보다 정신병적 증상이 겹쳐 있었던 것 같았다. 많은 점에서 우리 아이와 너무 비슷했다.

캐나다에서 정신질환자 가족교육을 들으면서 내 스스로 나의 아이에게 마음 속으로 낙인을 찍고 있었다는 사실을 깨닫게 되었다. 어디 가서 아이가 정신질환을 앓고 있다고 떳떳하게 말하지 못했고, 한국 사회에 그런 사실이 알려졌을 때 아이의 형제들이 불이익을 받을까 염려했다.

의사로서 정신질환이 어느 누구의 잘못도 아닌 생물학적 우연에 의해 발생하는 병이며, 사회적 낙인이야말로 환자가 인간다운 삶을 누리는 데 가장 큰 장애물이라는 사실을 알면서도 그런 태도를 버리지 못했다. 내 마음 속에 얼마나 큰 돌이 박혀 있었는지 깨닫던 날 캐나다 의료진을 붙들고 펑펑 눈물을 쏟았다.

그렇다고 한들 어느 자리에서든 일부러 정신질환에 대한 이야기를 꺼내는 일은 없다. 맥락상 분위기가 좋아지지 않을 줄 알기 때문이다. 그러나 그날 두 분의 이야기를 듣고 내 이야기를 하지 않을 수 없었다. 수많은 부모들처럼 우리도 회한이 많았다.

처음 왕따를 당하기 시작했을 때 더 적극적으로 나섰더라면, 학교를 옮겼더라면, 아이를 따돌리는 친구들에게 속시원하게 소리라도 한번 질렀더라면… 아무런 도움이 되지 않는다는 것을 알면서도 회한과 분노는 끝이 없었다.

우리는 함께 눈물을 흘렸다. 사실 눈물과 한숨이야말로 정신질환을 앓는 사람과 그 가족이 세상을 버티는 힘이요, 우리가 서로를 알아보는 표식이며, 이 세계의 물과 햇빛과 공기다.

캐나다에 돌아와서도 두 분의 모습과 이야기가 머리 속에서 떠나지 않았다. 자식을 잃고 살아가야만 하는 부모들의 고통이 얼마나 클지 헤아릴 길이 없었다.

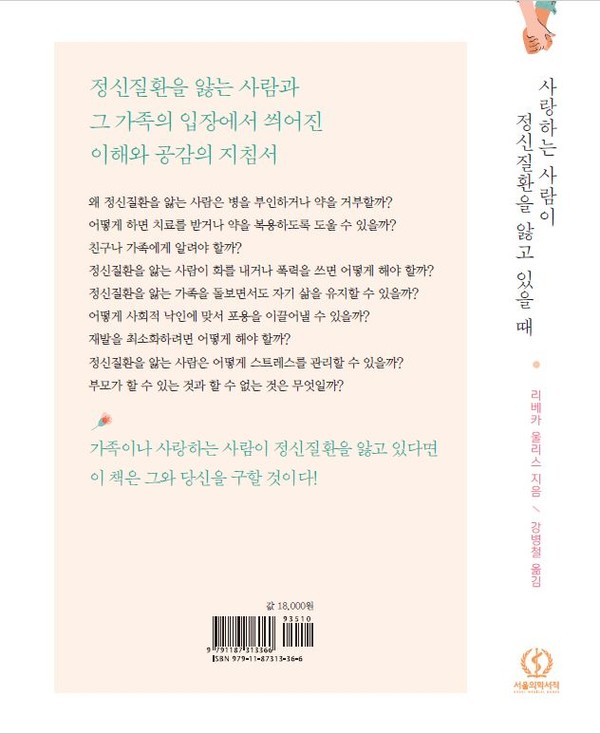

그러다 이 책에 생각이 미쳤다. 오래전에 나온 책이지만 이처럼 정신질환을 앓는 사람과 가족들의 입장을 공감하는 바탕 위에 폭넓은 지식을 효과적으로 전달하는 책을 읽어본 적이 없었다. 출판사를 시작한 뒤에도 계속 복간을 생각했었다. 그러나 회사를 유지하는 것 자체가 너무나 힘들었기 때문에 이미 한번 출간해서 실패한 책을 복간할 엄두를 내지 못했다.

꽃다운 나이에 세상을 떠난 청년을 기리기 위해 이 책을 복간하면 어떨까? 이 책이 정신질환으로 고통받는 사람들에게 작은 희망이라도 던져줄 수 있다면 젊은 영혼도 저 세상에서 환히 웃을 수 있지 않을까? 하지만 이내 생각을 접었다.

아무리 뜻이 좋아도 그렇지, 생전 처음 딱 한 번 본 사람에게 어떻게 출간 비용을 대달라고 부탁한단 말인가? 아무리 순수한 뜻을, 아무리 간곡하게 설명한들 좋게 봐줄 것 같지 않았다. 파렴치한 사기꾼이라는 소리를 듣지만 않아도 다행일 것 같았다. 뭣 하러 욕먹을 일을 자초한단 말인가?

하지만 한번 떠오른 생각은 끈질기게 머리 속을 떠나지 않았다. 그분들의 자리에 내 입장을 대입해봐도 마찬가지였다. 뭔가 아이를 추억하고 기릴 만한 것이 있다면, 그것이 내 아이와 똑같이 고통받는 다른 사람들에게 조금이나마 도움이 될 수 있다면 나는 출간 비용을 낼까? 그럴 것 같았다.

고민 끝에 J 선배에게 카톡을 보냈다. 공연히 마음 무거운 사람에게 허튼소리하지 말라고 지청구 들을 각오를 했다. 뜻밖에도 선배의 반응은 열광적이었다. 너무나 좋은 생각이라고 격려하며 자기가 중간에서 물어봐주겠다고 했다. 그리고 마침내 찬수 군의 부모님께서 카톡을 보내셨다.

“그런 상황에서 비슷한 처지에 놓여있는 부모들 가족들에게 도움을 주시고자 노력하시는 선생님 모습을 보면서, 조금 일찍 만날 수 있었으면 하는 아쉬움과 함께, 지금이라도 선생님이 하시는 일에 조금이라도 보탬이 될 만한 뭔가 없을까 생각하고 있었거든요.

그런 일이 어떤 형태가 되었든 찬수의 죽음이 헛되지 않을 수 있다면 정말 좋겠다 생각했는데, 그런 제안을 주셔서 너무 기뻤습니다! …. 그 비용을 조건없이 저희가 드리고 싶습니다. 그래야 맞는것 같아요...

선생님 말씀대로 그렇게 될 수만 있다면 찬수의 그 죽음은 정말 헛되지 않을 것 같고, 저희도 그냥 찬수를 가슴에만 묻지 않고 의미 있는 일로 남길수 있을 것 같습니다.”

/강병철(꿈꿀자유 서울의학서적 기획자)