백승종 칼럼

정약용은 유달리 차 욕심이 많았다. 그래서 혜장 스님과 티격태격할 때도 있었다.

언젠가는 혜장이 정약용에게 줄 생각으로 차를 만들었는데, 그때 마침 스님의 제자인 색성이 먼저 정약용에게 차를 준 적이 있었다.

그러자 혜장은 마음을 바꾸어 정약용에게 차를 보내지 않았다.

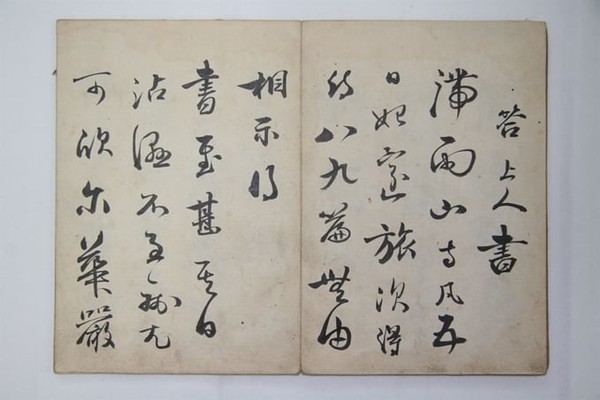

이 사실을 알게 된 정약용은 장문의 시 편지를 적어 원망하는 말을 잔뜩 써 보냈다. 기어이 차를 받아내고야 말겠다는 것이었다. 시의 1절을 소개하면 다음과 같다(정약용, 《다산시문집》, 제5권).

그대 사는 곳 다산이지요.

온 산에 널린 것이 자색 순(찻잎) 아닌가요.

제자의 마음은 후하건마는

스승은 왜 이리도 쌀쌀한지요.

백 근을 주어도 내가 사양은 않을 터인데

두 봉지를 주면 왜 안 될까요.

況爾棲茶山 漫山紫筍挺

弟子意雖厚 先生禮頗冷

百觔且不辭 兩苞施宜竝

두 명의 석학이 차 봉지를 둘러싸고 어린아이처럼 아웅다웅 말장난을 벌이는 모습이 천진하기만 하다. 그들은 이미 서로를 누구보다 깊이 이해하고 있었고 서로를 위로하는 사이였다. 〈회檜를 그리는 칠십운 ‐‐ 혜장에게 부치다〉라는 시도 한 편 있다(정약용, 《다산시문집》, 제5권).

언젠가 혜장이 강진 고성사에 왔다며 자신의 문도를 보내 알려오자 정약용은 만사를 제쳐두고 달려가 그를 만났다. 마침 가랑비가 촉촉이 내리는 날이어서 두 사람은 절에 머물며 밤새도록 이야기를 주고받았다.

그들의 담화는 영혼의 이중주와도 같아, 서로에게 깊은 감동을 안겨준 모양이었다. 그날 정약용이 쓴 시가 한 편 남아 있다(정약용, 《다산시문집》, 제5권).

나는 시경, 서경, 주역을 말하고

그대는 화엄경, 능엄경, 원각경을 풀이했지요.

그날 하늘에서는 안개비가 내렸고요.

한마디 한마디가 현묘한 이치였답니다.

以我詩書易 博爾華楞圓

霏屑落層空 咳唾皆幽玄

사방은 적막하여 만물이 멈춰 있었어요.

천성을 되찾아 우리 눈에는 눈물이 흘렀지요.

그리하여 나는 이마도 넓은 그대가

곧 선禪의 이치를 깨칠 줄 짐작하였답니다. …

뉘라서 알리오, 나와 그대가

아련한 슬픔과 연민을 품은 사실을 말이오.

四座寂不動 出淚感其天

因知廣額屠 立地可通禪

誰知吾與若 遙遙含悲憐

정약용과 혜장, 두 사람의 만남은 수많은 세월을 격하여 듣기만하는 나 같은 사람에게도 가슴 벅찬 감동을 불러일으킨다.

그들이 깊은 속마음을 서로에게 허락한 사실은 다른 날 주고받은 시구도 깊이 아로새겨져 있다. 혜장은 자신의 마음을 이렇게 표현했다.

고고한 꽃은 때가 묻지 않는답니다.

마음이 통하면 쇠붙이도 끊지요.

孤芳不點滓 神交能斷金

정약용의 화답도 정말 멋졌다. 그 역시 자신의 속마음을 스스럼없이 털어놓았다.

생각도 못했지요. 내 마음 알아줄 그 한 사람이

바로 청해(완도) 물가에 계실 줄이야.

不意賞心人 乃在淸海潯

그러나 세상의 파도는 그때도 험난하였나 보다. 순조 11년(1811)9월, 정약용보다 열 살이나 젊은 혜장이 먼저 쓰러지고 말았다. 비보를 접한 정약용은 마음을 가누기 어려웠다.

며칠 뒤 그는 산에서 딴 과일 한 접시와 마을에서 구한 술 한 사발을 혜장의 영전에 바쳤다. 여러 해 전 《주역》의 이치를 함께 따지던 일이 떠올랐고, 혜장이 늘 조주 화상趙州和尙(당나라의 고승인 종심 선사)의 화두를 붙들고 씨름하던 일도 잊지 못했다.

정약용은 신음 소리를 내며 자신의 벗 혜장은 이미 그런 이치를 터득했을 거라고 고개를 연신 주억거렸다(정약용, 《다산시문집》, 제17권, 〈아암 혜장 제문〉).

※출처: <문장의 시대, 시대의 문장>(김영사, 2020)

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)