백승종 칼럼

선비의 길. 그 길은 꽃길이었다.

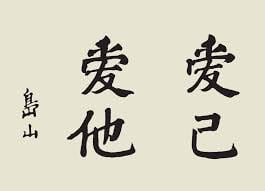

선비는 공자와 맹자의 가르침을 날마다 가슴에 새기며 자신의 언행을 바로잡았다. 자신의 지식과 인품으로 새 세상을 만들 수 있다고 확신했다. 선비의 이러한 신념을 진솔하게 표현하면 수기치인(修己治人), 네 글자로 요약된다.

차원을 달리하여 보면, 선비란 저 푸른 하늘의 이치가 이 땅에서도 구현되기를 바라는 사람이었다.

겸손한 마음으로 언제나 하늘의 뜻을 헤아리고, 자신의 부족함을 반성하는 것이 선비의 사명이었다. 벼슬에 나가서는 ‘하늘의 명령(天命)’에 따라 세상을 다스리고, 물러나서는 자연과 하나 되어 고요하고 평안한 삶을 추구하는 이가 곧 선비였다. 천인합일(天人合一)의 경지에 도달하기에 애쓰는 것은 선비의 할 일이었다.

서양의 기사와 신사, 일본의 사무라이들에게서는 찾아볼 수 없는 철학적 고원함, 이것이 선비의 특징이었다.

세파에 시달리면서도 고상한 뜻을 끝끝내 버리지 않는 것이 선비였다. 조선 사회에는 기절(奇節), 곧 절개가 유난히 높은 선비들이 많았다. 그들이 현세를 이상사회로 바꾸지는 못했으나, 윤리의 시대를 연 것은 엄연한 사실이었다. 선비들은 명분과 절개를 숭상함으로써 조선 사회를 전형적인 성리학 사회로 바꿔놓았다. 그들은 한국의 역사에 새 장을 썼다.

그러나 모든 것이 아름다울 수만은 없었다. 동전에도 뒷면이 있듯, 선비의 세상에도 그늘이 깊었다.

성리학 지상주의가 수백 년 동안 이어지자, 고질적 폐단과 치명적인 약점이 생겨났다. 19세기 말 근대화에 성공한 서구열강이 동아시아를 향해 물밀듯 쳐들어왔다. 그러자 선비가 이끌던 조선 사회는 맥없이 무너졌다.

그 모든 것이 성리학과 선비 때문만은 아니었다고 생각한다. 그러나 조선의 패망에 그들의 책임이 크지 않았다고 말하기는 어렵다.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)

※출처: 백승종, <<신사와 선비>>, 사우, 2018; 한국출판문화산업진흥원 우수콘텐츠 선정