김용근의 지리산 문화대간(137)

조선 한양 종로의 광통교와 일란성 쌍둥이 유전자를 가진 곳이 있다. 남원 광한루의 시원인 광통루가 그곳이다. 남원 광한루의 씨앗 유전자는 광통루다. 광통루를 세상에 내어놓은 사람은 조선 초의 명재상 황희다.

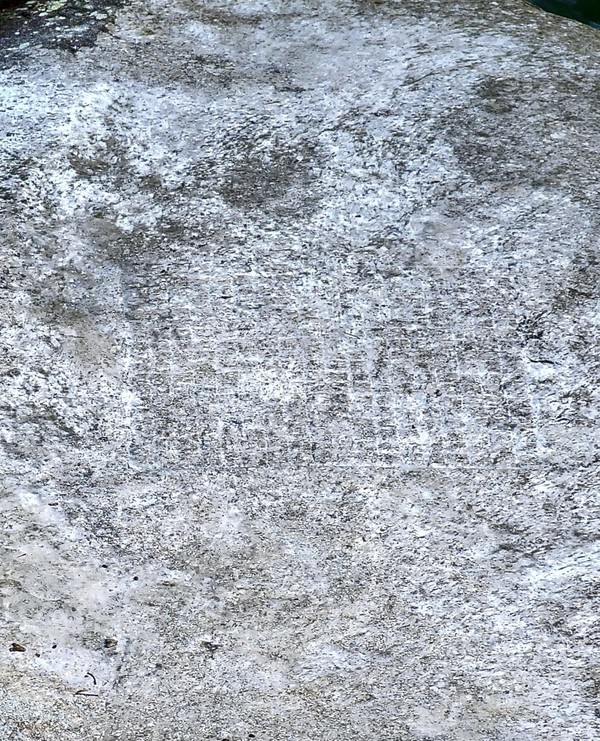

어제는 광한루의 시원 광통루의 발원지 유적을 찾아 갔다. 장수 장안산 번암의 방화동 상류에는 덕산계곡이 있다. 조선반도를 닮은 폭포며 용들의 삼대 가족이 살았다는 할아버지 용소와 아버지 용소 그 아래 손자 용소 같은 전설을 가진 심산유곡이다. 거기에 황희가 은둔하며 소일 친구 삼았다는 바둑판이라는 바위가 있고 그 바위에 들어있는 이야기를 꺼내주실 어르신을 만나 그 바둑 바위에서 나온 이야기에 광통루의 끈을 대어 보는 시간이었다.

황희는 1418년 5월 27일 남원부로 귀양을 왔다가 1422년 2월 19일 60세의 나이에 귀양이 풀려 서울로 돌아갔다. 세자 폐위 같은 큰 정치적 소용돌이 중심에 있었던 그는 남원의 귀양 생활중 임금의 신임을 다시 받아야 목숨을 보전할수 있는 상황에 직면해 있었고 그 방법으로 산중 은거와 임금의 마음을 항상 받들고 있다는 실체를 보여주어야 했을 것이다.

산중 은거의 실체는 덕산계곡의 바둑 바위와 음호은의 바위 각자가 그 유적지이고 임금을 향한 충절의 마음을 보여주는 실체의 유적은 광통루이다. 그런데 서울의 광통교와 광한루의 광통루는 그 유전자가 동일색이다. 임금은 오직 하나라는 경고의 멧세지를 담고 있다는 말이다.

서울 종로의 광통교(廣通橋)는 광통방에 있는 큰 다리였다고 한다. 정월 대보름이 되면 도성의 많은 남녀들은 그곳에 모여 답교(踏橋)놀이를 했다. 한양의 광통교는 육조거리에서 숭례문으로 이어지는 도성 안의 중심통로에 있었다고 한다. 그 광통교를 지나는 길에는 장터가 있어 도성에서 가장 많은 사람들이 왕래하던 다리였다.

한양의 광통교는 태조 때에 흙으로 세워졌으나 폭우에 무너지자 1410년 (태종 10년) 8월에 돌로 다시 축조를 했는데 그때 정릉의 석물을 다리의 공사 재료로 사용했다는 것이다. 그 사연은 이성계가 자신의 왕위를 강씨의 소생인 이방석에게 넘겨 주려고 하자 이에 분개한 세자가 왕자의 난을 일으켜 방석을 죽이고 왕위에 오른후 강씨의 묘석을 가져다 모두가 밟을 수 있게 옮겨 놓았고 그 돌들은 모두 거꾸로 놓았다고 한다.

왕권에 도전하는 자들에게 경고의 신호를 보낸 것이다. 남원성 남문 밖에는 고려말 무신의 난을 피해 고향 남원으로 낙향한 황공유(黃公有)의 후손인 황감평(黃鑑平)이 서실(書室)을 짓고 학문을 즐긴 곳이었다. 조선 초 황희(黃喜)는 세자 책봉 문제로 탄핵을 받아 남원으로 유배되어 선조인 황감평이 지은 서실의 옛터에 누각을 세우고 광통루(廣通樓)라고 이름을 붙였다고 전해온다.

그 광통루는 남원부사 민여공이 중축하고 남원부사 류지례가 단청했을 하며 고을 백성의 무릉도원 꿈을 키우다가 전라도 관찰사 정인지가 광한루(廣寒樓)라고 편액했고, 이후 남원부사 장의국이 연못과 오작교(烏鵲橋)를 만들자 훗날 전라도관찰사 정철이 연못 속에 봉래, 방장, 영주의 삼신산을 들여 광한루가 세상을 향하던 중 정유재란 당시 왜군들에 의해 파괴되었고, 인조 때 중건하는등 흥쇠의 질곡을 지나 지금에 이르고 있다.

황희의 남원 유배 시절 왕의 마음은 왕권에 도전하는 역성혁명을 꿈꾸지 마라는 것이 가장 큰 것이었고, 귀양자 황희는 임금의 그 마음이 세상에 경고하고 있는 한양 종로의 광통교에 들어있으니 그 광통교 유전자를 남원 조상들의 일재라는 서실에 광통루로 들이며 임금을 향한 충성의 맹세를 세상에 내 보였던 것이리라. 어제는 그 이야기의 구전을 듣고 조합하며 K-문화의 총체 광한루를 더 큰 세상으로 보내는 날이었다.

"숨어 있는 호수 음호은그 얘기에 들어 속을 들여다 보면 하늘의 해와 달을 보지 못하는 곳 하늘의 해와 달은 임금이다. 나는 항상 이 그늘 속에서 세상과 담을 쌓고 있지만 해와 달을 그리워하고 있다. 즉 임금을 그리워하고 있다. 그것이 내 속마음이다. 바둑 바위와 음호은 바위 각자는 그걸 표현하는 것이다."

장수 번암 덕산계곡에 있는 바둑판 바위와 음호은 바위 글자는 임금을 향한 귀양살이 하는 황희의 충절을 확실히 증명을 해준 것이다.

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)