유기상의 전북 문화 이야기(99)

동양 사상의 아버지인 유학의 비조 공자님하면 유학자, 정치 사상가, 인의예지 정신이 우선 떠오른다. 그러나 공자가 가장 애호하였고 정통한 분야의 하나가 음악이었다. 한국의 무형문화유산 제1호가 종묘 제례악이다. 가장 유교적인 의례인 종묘제례의 의식을 이끄는 표준은 실은 음악인 것이다. 그러기에 옛 선인들은 인의예지의 실천을 위해 학문과 함께 6례를 필수과목으로 익혔다. 예절, 음악, 활쏘기, 말몰기, 서예, 산수의 여섯가지 필수교양이다. 이른바 예악사어서수(禮樂射御書數) 6례의 두번째가 바로 음악이다. 그래서 선비들의 육이계는 음악동아리 이름이다. 대표적 유교경전 6경에도 음악 경전인 악기(樂記)가 포함되었다. 선비가 가장 잘 노니는 것은 예술로 노는 것(遊於藝)이란 논어의 말씀도 학문과 예술을 함께 좋아하란 가르침이다.

근현대까지 고창지역에서 학문과 음악을 함께 닦아온 명문가가 이재 황윤석 후손인 평해황씨 집안이다. 그 중에서도 좌수악필이란 독특한 서체로 현대 한국서예계의 일대 산맥을 이룬 석전 황욱(石田 黃旭, 1898~1993) 선생 가문은 예술명문가로 손꼽힌다. 호남 3대 실학자로 한국사에서 가장 방대한 개인저술을 남긴 황윤석의 7대 후손인 석전 선생은 가학으로 유학과 음악, 서예를 배우고 익히며 평온한 삶을 사시다가 큰 시련을 겪게 된다. 해방공간과 한국전쟁 소용돌이 속에서 두 아들이 좌익에 가담하여, 큰 아들은 사형직전 명필탄원서로 구명해 살려내고, 둘째는 북한에 가서 대학 교수가 되었다.

위정자들의 무능으로 일어난 민족상잔의 한국전쟁 단죄를, 죄없는 국민에게 덮어씌운 죄아닌 죄가 바로 연좌제였다. 남녘에 살아남은 가족들은 연좌제에 시달려 심적인 고통을 받으면서, 공직 등 직업선택의 자유가 제한되기도 했다. 그런 울분과 한을 녹여내고 예술혼으로 승화시켜 불멸의 예술세계를 개척한 예인들이 황욱 후손들이다. 고창은 물론 전북과 나라를 대표하는 예술가가 된 것이다. 좌수악필 최고령 활동작가로 서예계의 큰 별이 되신 석전 황욱, 조부의 신필재능을 되살려낸 손자 명필 성재 황방연, 전북 국악을 지켜낸 전북도립국악원 초대원장을 지낸 아들 황병근 전 원장과 국악연구자인 손녀 황미연, 임권택 감독의 명콤비 시나리오 작가 송길한, 영화감독 송능한은 외손이고, 셀린 송 감독은 외증손이다. 모두가 한국 예술사에 빛나는 이름들이다.

좌수악필 명필 석전 황욱과 손자 황방연

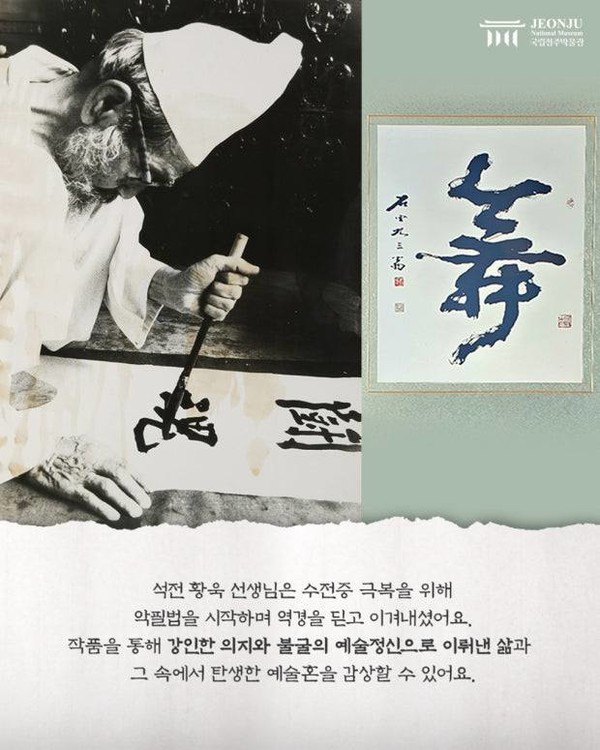

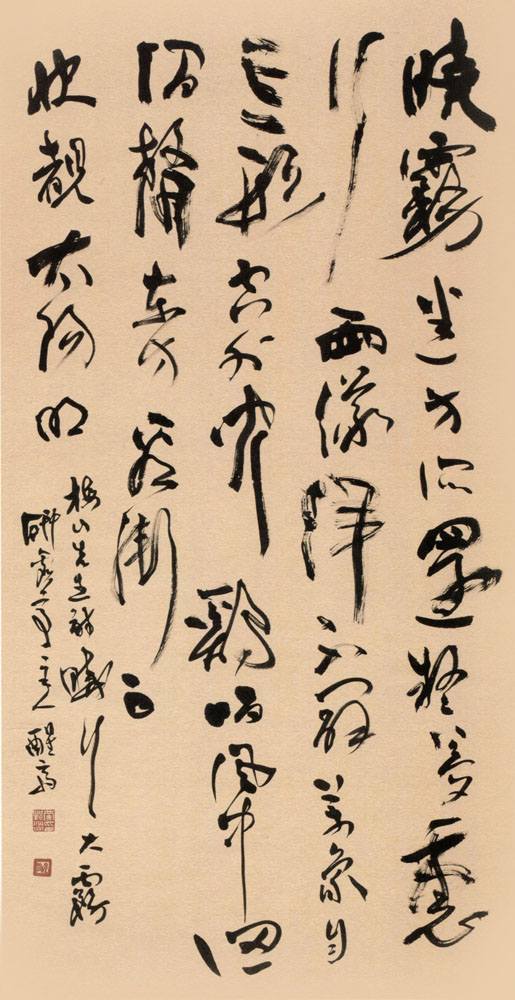

석전 황욱은 평해 황씨로, 대표 아호는 고향마을 이름을 담은 석전(石田)이고, 남고산인, 금강산인, 모악산인, 칠봉거사 등 수많은 아호로 걸작을 남긴다. 1898년 흥덕현 구수마을(현재 성내면 조동)에서 황효익(黄孝翼)의 5남 3녀 중 둘째 아들로 태어났다. 6세에 가학에 입문하여 1916년 서울 중앙고보 입학후 중퇴, 1920년 금강산 돈도암에 들어가 서예에 정진하였다. 32세 때 고창으로 귀향한 이후 한학과 서예는 물론, 육예를 익혀 거문고와 글씨에 마음을 두고 수행한다. 그의 행서는 이미 경지를 이루어 정인보, 김성수의 격찬을 받았으나, 불행히도 60대 초에 오른손에 수전증이 와서 글씨를 쓸 수 없게 된다. 그는 운명에 굴하지 않고 손바닥으로 붓을 잡는 우수 악필법(右手握筆法), 80대 중반이후 좌수악필법이란 독자적 필법을 창안하여 세상을 놀라게 힐다.

아들 황병근이 주선한 전주의 아담다방 전시로 76세의 나이로 늦깍이 명필의 이름을 알린 이후 대스타가 되었다. 이듬해 1974년 동아일보사 후원 서울 희수전(喜壽展)을 비롯하여, 내로라하는 미술관, 언론사가 주최하는 미수(米壽), 모수(耄壽), 망백(望百) 기념전까지 화려한 노년명필 시대를 맞이했다. 금산사 대적광전, 고창 동리국악당, 모양성 평근당, 풍화루 등 수많은 편액들을 남겼다. 아들 황병근의 증언에 의하면 95세까지 작품활동을 했으므로 세계 최고령 작품활동한 작가라 할만하다. 그의 유작과 유품 5천여점은 전주국립박물관에 기증되어 상설전시되고 있다.

석전 선생이 가신 날 부고 뉴스와 함께, 손자 황방연의 제5회 서예대전 대상수상 소식이 언론에 동시에 실렸다. 기이한 인연이다. 마치 조부의 신필을 손자에게 물려주는 기획된 시나리오 같은 하늘의 조화였다. 실질적 장손자인 성재 황방연(醒齋 黃邦衍 1954~)은 조부의 필력을 승계한 현대서예를 대표하는 작가다. 조부 황욱 선생의 관심 속에서 서예를 시작했으나, 오른 팔의 마비로 시련을 겪기도 했다. 그후 여초 김충현 선생의 영향으로 서법을 체계적으로 연구하고, 일랑 이종상 선생께 문인화 공부를 하는 등 연마를 거듭했다. 서예, 전각, 서각을 아우르는 전시회와 화려한 수상이력을 쌓은 서예계의 중추적 인물로 조부 석전의 서예 예술세계를 잇고 있다.

임권택 감독의 영원한 동지 송길한 작가

한국 영화의 존재를 해외에 알린 일대사건이 1987년 베니스영화제에서 강수연이 여우주연상을 수상한 <씨받이>였다. 송길한 시나리오, 임권택 감독 작품이다. 국제영화제에서 주목받은 임권택은 훗날 칸영화제에서 <취화선>으로 감독상을 받으며 글로벌 영화감독 반열에 오른다. 한국 영화사에서 불멸의 거장이 된 임권택의 평생 동지 명콤비가 작가 송길한이다. 석전 선생의 외손인 시나리오 작가 송길한(宋吉漢, 1940~2024 )은 <씨받이>, <만다라>, <길소뜸> 같은 한국적 정서를 영상미로 물씬 녹여낸 한국영화사의 명작을 많이 남겼다.

전주에서 황욱의 외동딸을 어머니로 태어난 그는 전주북중, 전주고등학교를 거쳐 서울대 법학과에 입학했다. 1970년 시나리오 ‘흑조’가 동아일보 신춘문예에 당선되며 작가로 등단했다. <마지막 날의 언약> 같은 멜로물과 <우리들의 고교 시대> 같은 청소년영화, <도솔산 최후의 날> 등 반공영화까지 다양한 장르의 시나리오를 썼다. 그러나 임권택 감독과 함께 작업한 <짝코>, <만다라>, <우상의 눈물>, <씨받이>, <달빛 길어 올리기>등에서 그의 작품성이 돋보였다. 이장호 감독의 <명자 아끼꼬 쏘냐>도 송길한 시나리오다. 그는 대종상 영화제에서 <티켓>으로 각본상을, <짝코>와 <만다라>로 각색상을 받았다. <길소뜸>은 백상예술대상 영화 부문 시나리오상 수상작이다.

시나리오 집필 이외에도 한국예술 종합학교에서 시나리오 교수로, 전주국제영화제 조직위원회 초대 부위원장을 역임했다. 필자가 전주시 문화관광과장으로 전주한옥마을과 전주국제영화제를 기획하던 시절에 그를 만났다. 1999년에 전주 국제영화제를 막 준비하면서 전북출신으로 영화계에 정통한 전문가를 찾다보니 대표 인물이 송길한 작가였다. 초면에 외가가 고창이라기에 더욱 살갑게 느껴지던 욕쟁이 선배님이다. 전주국제영화제 초대 부위원장으로 모시고 많은 조언을 받았다. 인간 송선배를 떠올릴 때마다 소줏잔을 기울이며 줄기차게 쏟아내던 그 질펀한 전라도 욕설이 유쾌하게도 추억된다.

한국영화 시사리오 명장 송길한 작가의 동생도 형을 이어서 시나리오를 썼다. 영화 <넘버3>를 감독하고 미국으로 건너간 송능한 감독이다. 송감독은 서울대 재학시절부터 영화동아리 활동을 시작하여, 시나리오 작가로 백상예술대상, 영평상을 수상했다. 청룡상 신인감독상, 각본상을 받았다. 미국에서 <패스트 라이브즈>(Past Lives)를 연출한 셀린 송 감독은 송능한 감독 딸이므로, 석전 선생 외증손이다.

전북 국악계의 맥 잇는 황병근 전 도립국악원장과 황미연 박사

소리의 고장 전북을 중흥시킨 제도적 장치중 가장 획기적인 기틀이 전북 도립국악원이다. 도립국악원 설립을 주도하고 초대원장으로 10여년 봉직한 유당 황병근(維堂 黃炳槿, 1934~)이 석전 선생 3남이자 실질적 장남이다. 한학과 정악이 교양이던 집안에서 자라난 그는 전주공고 시절의 밴드부, 군악대 활동을 통해 서양음악을 접했다. 제대후 영화사, 금융업 등에 종사하기도 했다. 부친께 효도하려고 기획한 1973년 전주 아담다방 개최 석전 선생 초대전은 서예계 스타탄생 신호탄이 되었다. 늦게 이름을 얻었지만 오래 빛난 석전의 서예계 명성의 뒤에는 아들 황병근의 숨은 공력이 늘 함께 했다.

1984년 국악협회 전북도지부장을 맡으면서, 도립국악원 설립 건의에 나섰다. 그해 12월 문예진흥기금 5억원이 확보되어, 이듬해 초 기공식을 열었다. 86년 7월 1일 개원준비를 맡은 도립국악원 초대 원장으로 부임하여, 정년퇴임하던 95년까지 10년동안 신설조직인 국악원의 교수, 공연, 학예연구의 기틀을 다졌다. 필자가 전북도 국제교류업무 창구역할로 동행했던, 1991년 3월 일본 가고시마현 초청 전북도립농악단 일본 순회공연은 한일양국 문화계의 화제거리였다. 황병근 단장에 부포놀이 명인 상쇠 나금추, 설장고 이리농악 문화재 김형순을 주축으로 구성한 한국역사상 전설적인 농악단의 일본 공연이었다.

1995년 6월 국악원장 퇴임 이후에는 전북도의원으로 활약하며, 도청 문화관광국 신설 촉구, 한국소리문화의 전당 건립, <금척무> 문화재 지정 등 정책제안을 했다. 이후에도 전주소리문화축제 제안, <조선왕조실록> 전주사고 환수운동 등을 했다. 전주대사습놀이보존회 이사장, 에버그린밴드 악단장, 전북예총연합회장, 성균관 유도회 전북회장 등 활발한 활동을 벌이며 노익장을 과시했다. 2015년 자서전 <고삐 풀린 세월>을 발간했다.

황병근의 딸이자 석전 선생 손녀인 황미연도 국악연구로 예술명가의 맥을 잇고 있다. 국악전공으로 한별고에서 교편을 잡으면서도, 전북 국악사 연구에 일가를 이루었다. 그녀의 전북대 고고문화인류학과 박사논문은 '전라북도 권번의 운영과 기생의 활동을 통한 식민지 근대성 연구'란 주제다. 국악전문 연구가로 전북 문화재위원회 전문위원으로 봉사하고 있다. 국악예술사 관련 다수의 연구논문과 함께, 단행본으로는 <신관용 가야금산조 연구>, <전북국악사>, <우리의 소리, 세계의 소리 판소리>, <정읍국악사> 등이 있다.

집안이나 기관이나, 크고 작은 정부 등의 성패도 사람하기에 달렸다. 학문과 예술을 겸수해온 예술 명가인 석전 황욱 선생의 후손들이, 예술계에서 각자의 빛을 잘 내고 있다. 집안 내림의 예술혼을 흠뻑 계승하고, 후손들 저마다의 달란트로 내공을 거듭 쌓은 덕일 것이다. 예향 고창, 예향 전북의 자랑거리가 아닐 수 없다.

/사진·글=유기상(문학박사·전 고창 군수)