유기상의 전북 문화 이야기(98)

모든 생명체는 자신이 가장 살기 좋은 곳을 본능적으로 선택해서 살아간다. 이 이치를 거슬러 스스로 가장 살기 힘든 천 길 바위절벽에 집을 짓고, 보통 사람이 상상할 수 없는 고행을 통해 영적 수양을 쌓으려는 위인들이 있었다. 이른바 제비집처럼 바위 절벽끝에 세운 암벽토굴 기도처들이다. 한국의 대표적 제비집명당은 서울 관악산 연주대 응진전이다. 한남정맥 관악산 정상에서 분지한 작은 바윗줄기 끝에 아슬아슬 매달린 천하대지의 제비집 명당이다.

안산인 청계산부터 한양 외사산과 광활한 한양천지가 한 눈에 일망무제로 보이는 장쾌한 전망이 으뜸이다. 전북의 대표 제비집 수행처는 부안군 변산 의상봉 동쪽 천길바위 벽에 세운 불사의방장(不思議方丈 인간이 닿을 수 없는 수도처 )이다. 진표율사 수도처로 전해온 이래, 대대로 고승들이 수도하던 이곳은, 위에서 사다리를 타고 100자를 내려간 곳에 있던 4평짜리 절벽바위굴 수행처다. 다람쥐나 올라다닐 절이라고 해서 다람이 절터라고 했다 한다.

제비나 새가 집을 지을 곳, 도저히 인간의 쾌적한 삶터가 될 수 없는 천 길 벼랑위의 바위굴에서, 초인적인 경지의 마음공부를 하고자 도전한 선인들의 노력과 의지가 두렵고도 존경스럽다. 과학적으로는 큰 바윗덩이에서는 건강에 좋은 원적외선이 많이 나오고 강한 기를 수신할 수 있다고 한다. 고승들의 수도처나 천년고찰의 암자들이 바위 산에 많은 까닭이다. 높을고창의 교과서적인 제비집명당 터로는, 방등산 임공사(방장산 방장사), 방장산 미소사, 존좌바위의 두암초당, 소요산 소요사, 도솔산 내원궁 등을 들 수 있다.

'허공에서 손을 놓아라'...방장산 임공사

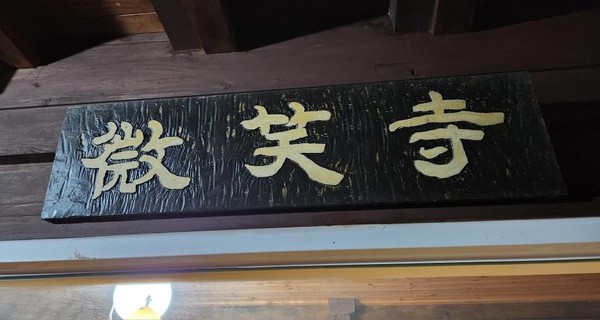

고창읍 양고살재에서 가파른 깔딱고개를 2리 정도 오르면 만나는 바위절벽의 절이 방등산 임공사(臨空寺)다. 요즈음 방장산 방장사로 절 이름을 바꿨는데, 원래 그곳에 있던 임공사 현판은 중턱으로 내려온 절인 미소사 한 켠에 잘 걸려 있다. 차량접근성이 보다 나은 곳에 새로 도량을 연 미소사도 바위를 기댄 제비집명당이다. 호남 삼신산인 방장산은 본디 불교의 방등경에서 따온 불교식 지명인 방등산이었다. 방등산 지명과 제비집 명당에 잘 어울리는 절이름이 임공사다. 백척간두 낭떠러지에서 손을 놓아버리고 허공에 임하라는 화두를 담은 절이름이다.

방등산 임공사(臨空寺)는 벽오봉 갈뫼봉 지나 벌봉의 바위절벽에 있었던 사찰로 신라 때 창건했다고 전한다. 1682년에 숙종이 행차하여 기도했다는 전설이 있으나, 사적기 기록은 확인되지 않는다. 신증동국여지승람에는 반등산 임공사로 기록되어 있는 것으로 미루어 유서깊은 절임에 틀림없다. 바위 위에 바위손이 많이 서식한다. 가슴이 답답할 때 올라가 아래를 내려다 보면, 봄눈 녹듯이 어느새 시름이 사라지는 명소다.

'북두칠성 존좌 바위'의 공부방 두암초당

아산면 반암 호암은 살기좋고 안전한 전국의 십대길지, 이른바 십승지다. 십승지 비산비야에 세상을 구원할 성인, 미륵이 임하실 곳은 북두칠성 기운이 이어진 곳이라 한다. 병바위 주위에 "금소반에 옥으로 만든 호리병이라는 금반옥호" 대명당인 아산초등학교 뒷편에는 하늘을 떠받칠 듯한 빼어난 바위가 있다. 성인 미륵같은 존귀한 분이 오실 자리라는 뜻에서 존좌암(尊座巖)이다. 별칭으로 북두칠성 기운이 이어젔다하여 두락암(斗絡巖)이다.

북두칠성은 여러 별들이 우러르는 별들의 별이고, 하늘에 있는 우주 에너지장의 중심이다. 북두칠성 바위 두락암을 곡식을 되는 말로 잘못 풀이한 해설판과 기록들이 확인없이 복사전파되니 답답하다. 두암초당 기문에 명확히 북두칠성 바위라 새겨져있는데도 고치려고 하지 않는다. 이 두락암 중턱 제비집자리에 절묘하게 들어앉은 작지만 예쁜 한옥, 전통한옥 건축미의 정수가 어린 두암초당이다. 초계변씨인 호암 변성온(卞成溫, 1530~1614)과 인천 변성진(卞成振, 1549~1623) 형제가 만년에 공부하던 곳에 세운 제비집 정자다.

변선생 형제는 퇴계 이황과 하서 김인후의 문인인 덕분에 하서와 퇴계, 이재 황윤석 등 조선제일 학자들 기문이 걸려있다. 보정 김정회, 염재 송태회 등 당대 명필들의 편액도 품격이 높다. 북두칠성 국자에 해당하는 존좌암에 오르면 호연지기를 느낄 수 있는 조망이 장관이다. 최석환 국제선차문화연구회장은 중국차의 성지인 천관산과 고창 두락암의 형상이 유사하여, 한국 차문화 치유의 성지가 되리라는 기대에서 학술대회를 한 명소다.

도솔암 내원궁과 소요산 소요사

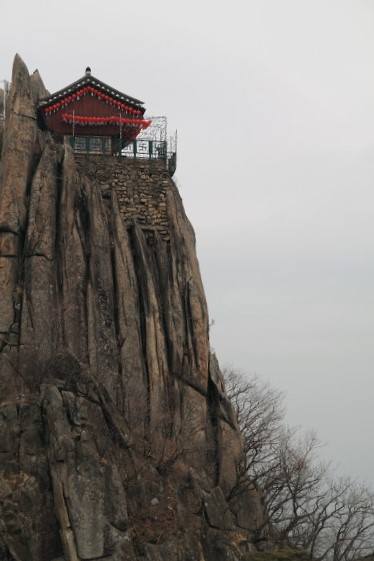

선운사 도솔암 뒤 마애불 머리 위에 있는 도솔천 내원궁 또는 상도솔암이라 불리는 곳이 선운산 제일 제비집이다. 도솔암 내원궁은 천길바위(천인암)라는 깍아지른 바위 위에 터를 잡았다. 원래 남북국시대 때 지었다고 전하지만. 현재의 내원궁은 조선 중종 6년(1511)경에 다시 짓고, 순조 17년(1817)까지 수차례 중수를 거듭한 건물이다. 암자의 이름인 도솔암은 미륵불이 산다는 이상 세계인 도솔천을 의미한다. 그래서 미륵불을 모신 곳으로 오해하기 쉽지만, 이곳 내원궁은 독특하게도 중생들을 다 건지시려는 지장보살을 모시고 있다. 미륵불은 내원궁 밖 바위벽에 새긴 마애불로 계신다.

도솔암은 기돗발이 좋다고 소문나서 전국의 불자들 참배명소다. 대부분의 제비집 명당 암자에서 소원을 간절히 빌면 꼭 하나는 들어준다고 한다. 오르기 힘든 험한 벼랑끝 기도처를 힘들게 찾아 간절히 기도하는 이들에 대한 하늘의 선물이 아닐런지. 선운산 최고봉 경수봉과 짝을 이루는 소요지맥 소요산은 높이가 444미터로 같다. 인천강이 칠산바다와 만나는 풍천 어귀 좌우에 나란히 우뚝 서있고, 사이좋게 서로 마주보며 '높을고창'의 서북풍과 태풍을 막아주는 바람막이 산이다. 고창지역의 생기를 보존해주는 고마운 자연병풍인데, 풍수상 한문이라 하여 귀하게 치는 형세다.

소요산은 최고봉이 붓끝처럼 뾰족한 고창 최고의 문필봉이다. 대문호나 학자를 낳는다는 문필봉 기운을 받고자 이재 황윤석 집안 평해황씨의 귀암서당을 이곳에 두어서 서당물이란 지명이 생겼다. 소요산은 해몽 전봉준, 인촌 김성수 등의 태몽이야기에도 나오고, 보천교 교주 차천자의 출생지이기도 한 비범한 기운의 산이다. 소요산 소요사도 풍수지리상 대표적인 제비집 형상의 연소혈(燕巢穴)이다. 소요사에서 조망하는 호남정맥 영산기맥의 마루금과 고창의 크고 작은 산줄기를 바라보자면, 저절로 세상 욕심을 다 내려놓을 수 있는 경관 조망의 명소다.

성송면 판정마을회관 처마밑에는 제비집이 7개나 들어섰다. 인간을 닮아 요즘 제비들도 아파트형으로 짓는 모양이다. 한 집에 지은 가장 많은 제비집을 만나다니 기쁘다. 흥부가의 보은하는 박씨 물고오는 제비처럼 마을과 고창의 길조다. 살기좋은 곳을 본능적으로 잘 아는 새들이 택한 둥지는 다 명당이다.

세상에서 제일 살기 좋은 삶터로 소문난 석정 웰파크시티를 찾는 사람들이 늘고 있다. 삶터의 환경이 좋아야 새들도 사람들도 살러 오기 때문이다. 농생명문화를 살려 지속가능한 고창을 계승하는 일이 가장 긴요하다. 고인돌시대부터 가장 살기좋은 터전이던 높을고창의 자연환경과 인문환경을 잘 보존활용하는 일이 복짓는 일이다. 모든 개발행정의 국제적 표준은 지속가능성이다.

/사진·글=유기상(문학박사·전 고창 군수)