유기상의 전북 문화 이야기(95)

이 땅의 선인들은 함께 잘사는 사상인 홍익인간, 밝은 문화의 빛으로 세상을 깨우치려는 광명이세 같은 아름다운 생각을 공유하고 살아왔다. 그런 겨레의 바탕사상이 있었기에 백범 김구도 항일 게릴라 전쟁 한복판에서도 아름다운 '문화강국론'을 정립할 수 있었으리라.

그런 전통에서 조선시대 모든 행정기관의 현판이나, 개인의 집이나 정자에도 웅숭깊은 뜻을 담은 집이름, 당호(堂號)가 걸려 있었다. 이런 측면에서 보면 요즈음 정치인들의 교양과 인문학수준이 천박하기 이를데 없다. 외래어로 지은 알 수 없는 이름의 아파트, 평수 큰 집에 사는 것이 마치 교양이고 계급인 것처럼 행세하는 숫자사회 한국의 어두운 그늘이다. 명문대 졸업과 화려한 간판, 정당색깔만 보고 뽑아준, 공공심과 시대정신은 하나도 없는 선출직 부부가 완장놀이, 사이비 종교 놀음 하다가 얼마나 나라를 망치고 말았는가?

정치 논평도 마치 조폭 언어를 구사하는 막말 경연대회장 같다. 공천만 사오면 잠바 색깔만 보고 찍어주는 양당 정치의 폐해로 패거리 충성경쟁 뿐인 천박한 정치판이 되고 말았다. 국민주권정부라면 마땅히 당리당략을 떠나 대한민국 대개조, 제7공화국 헌법개정, 정치와 선거 제도 혁신을 시급히 해내야만 나라와 지방이 산다. 말로만 지방자치라해도 부활된지 30년이 지났다. 여전히 지방정부 장이든 의원이든 값비싼 공천장 받으려고 줄만서다 보니, 사람은 없고 색깔만 보이는 위기의 지방자치다.

고향에 대한 애정과 고민, 치열한 열정과 철학이 하나도 없어도, 서울에서 공천장 하나들고 낙하산 타고 오면 된다는 망상을 깨지 못한다면, 지방자치는 애초에 글렀다. 조선시대 중앙과 지방의 모든 관청에는 애민과 선정을 베풀려는 정치철학을 담은 편액을 걸었다. 조선 왕궁의 유일한 청기와 집인 창덕궁 왕의 집무실 이름은 서양식 청와전이 아니라, 아름다운 문화정치를 베푼다는 선정전(宣政殿)이다.

알기쉬운 행정을 펴라는 고창 동헌 '평근당'

지방행정 관아에도 백성을 위해 선정을 베풀라는 유교의 이념을 새겨 걸어놓고, 목민관의 복무지침과 좌우명으로 삼았다. 지방관아 관찰사 근무지인 감영 본전에는 선화당을 공통적으로 두었다. 감영 이하 부목군현의 관아에는 동양고전에서 따온 각각 특색있는 정치 철학을 새긴 편액을 걸어두고 목민지침으로 삼았다. 최근 복원한 전주의 전라감사 집무실인 '선화당(宣化堂)'은 선정을 베풀어 임금의 덕을 높이고 백성들을 교화하라(宣上德而化下民)는 관찰사 복무지침이다.

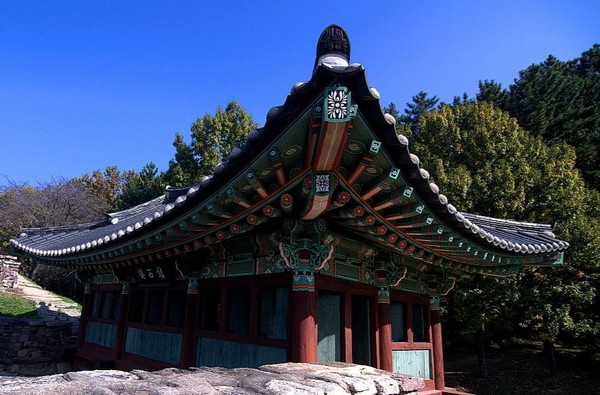

고창 모양성의 동헌은 '평근당(平近堂)'이라 하였고, 그 뜻을 잘 풀어놓은 우암 송시열이 지은 평근당 기문이 걸려있다. 고전종합누리집에서 검색해보니, 경상도 창원부와 언양현 등 고창현 외에도 6개 군현에 평근당 당호가 보인다. 평근당은 '사기 노주공세가'에 나오는 '가장 평범하고 알기쉬운 정치를 해야 백성들이 다가 온다는 주공의 평이근민(平易近民)' 가르침에서 따온 당호인 것이다.

이 평이근민 정신으로 서민들의 눈높이로 목민하라는 데 방점을 둔 '근민당(近民堂)'으로 쓴 곳도 많다. 전라도 남원부와 장흥부, 경상도 안동부, 장기현의 동헌 이름이 '근민당(近民堂)'이다. 필자는 이 가르침에 감동하여 민선 7기 유기상 군정 철학을 '평이근민'으로 하고, 고창군청 마당의 한옥정자 쉼터를 '근민정'으로 명명하였다. 우리는 이토록 속깊고 아름다운 문화 한국인의 정신세계를 잃어버리고 오늘날 청와대, 종합청사, 시청, 군청 등으로 혼도 없고 멋도 없이 표기하고 있다. 지방정부라 하면서도 지역의 정체성은 어디서도 찾아볼 수 없다.

고창현의 객사현판은 '모양지관(牟陽之館)'이다. 모양성의 모양은 마한시대 수도라는 뜻의 우리말 모로비리가, 비슷한 소리인 모양부리로 변한 백제시대 지명인 모양부리현의 모양을 취한 것이다. 모양부리가 훗날 중국식 한자지명화 되면서 '높고 빛나는 땅 고창(高敞)'으로 바뀌었으니, 한반도첫수도라는 뜻이 이어져 내려온 지명들이다. 수령이 집무하는 동헌에는 통치철학을 담은 편액을 걸었으나, 이방들이 일을 보는 작청, 잡무수발을 들던 관청 등은 별도의 당호를 걸지 않았다.

고창객사와 동헌의 내삼문 위치에 세운 연회접객 공간인 풍화루(豊和樓)는 백성들의 의식주는 풍요롭게 심성은 화순하게 하라는 뜻이다. 모양성의 북문 누각명은 '공북루(拱北樓)'다. 북녘 한양에 계신 임금님께 두손모아 충성을 다짐하는 누각이다. 삼남지방의 지방관아에서 보면 북쪽에 왕궁이 있으므로, 북문은 이런 뜻에서 공북문이 아주 많다. 전주부성의 북문도 공북문이다.

청렴한 수령이 그리운 무장동헌 '취백당'

모양성 동문 누각은 '해뜨는 집이라는 등양루(登陽樓)', 서문은 '서쪽을 굳게 지키는 곳이라는 진서루(鎭西樓)'라 이름 붙였다. 전주성 동문은 완영(完營, 전라감영 별칭)의 동문이라 하여 완동문이다. 전주가 조선왕조 본향이란 뜻을 담은 별칭 풍패지향(豊沛之鄕)을 따서 전주객사는 풍패지관, 남문에는 풍자를 붙여 풍남문, 서문에는 패자를 붙여 패서문이라 각각 명명하였다.

조선건국 초기인 1417 년에 호남해안방어 요충인 계획도시로 설계된 무장현 읍성과 관아는, 2003년도부터 복원을 시작하여, 20여 년간 발굴 시공 동시진행 방식으로 완공되어 그 위용이 드러났다. 무장현의 객사는 송사지관(松沙之館)이다. 본디 무장현은 고려시대 무송현(茂松縣)의 앞글자 무자와 장사현(長沙縣)의 장자를 결합하여 무장현이 되었다. 현재 성송 대산지역 일대를 관할하며 삼태봉을 진산으로 번성했던 무송현과, 현재 공음 상하 해리 심원 등 해안지역을 아우르며 장사산에 치소를 둔 장사현의 뒷글자를 취하여 무장객사는 '송사지관'이라 한 것이다.

무장동헌은 청백리를 기다리는 '취백당(翠白堂)'이다. 무성한 소나무의 맑고 푸르른 기운과 명사십리 백사장 흰모래의 밝고 빛나는 기운을 융합하여 취백당이라 한 것이다. 무장현 객사라 하지않고 송사지관, 무장 동헌이라 하지않고 취백당이라 한 것은 우리 선현들의 인문학 수준과 품격이다. 무장현의 역사와 지역특성, 품은 뜻을 당호 하나에 압축하여 표현한 걸작이다.

무장읍성 남문은 무장현을 굳게 지키라는 의미의 '진무루(鎭茂樓)'다. 동서남북을 진호한다는 뜻으로 진동문, 진서문, 진남문, 진북문 등의 유형이다. 모양성 서문 진서루, 전주의 사고사찰 북고사인 진북사나 여수의 진남관, 대구읍성의 진동문 등이 이런 유형의 작명이다.

아쉽게도 흥덕현 읍성은 현재 복원되지 못했다. 신증동국여지승람이나 고지도를 통해 흥덕현의 치소와 읍성주변을 개관해볼 따름이다. 현재 복원된 흥성동헌터는 당초 흥덕객사로 잘못 알려진 곳인데, 복원시 상량문이 밝혀져서 동헌으로 확인된다. 흥덕현 객사와 동헌 당호는 아직 사료를 확인하지 못했다. 관련 정보가 있으신 분은 제보해주시면 고맙겠다. 필자는 사견으로 신증여지승람 흥덕현 궁실조에 나오는 '배풍헌(培風軒)'이 정자명이 아니라 흥덕현 동헌이름일 가능성이 크다고 미루어 본다.

공공심과 시대정신이 지도자의 마음

흥덕현 대표적 필봉인 소요산(逍遙山)은 흥덕현의 진산인 배풍산(培風山)과 짝으로 지은 이름으로 장자의 '소요유' 편에서 따온 지명이다. 배풍산이 흥덕현의 진산이고 당초 배풍산 읍성안에 있던 객사나 동헌이 아래쪽으로 이전한 것으로 보이는 점, 무인 출신인 박휘겸의 배풍헌 7언율시 한시를 보면 흥덕현의 풍광과 함께 읍치가 해양전략적 요충임을 읊은 것을 알 수 있다.

<배풍헌에서>

박휘겸

우뚝한 산봉우리 높고 정정하구나

저멀리 봉우리 속 누각은 바람속에 머물고

이 땅은 봉래산과 삼청의 경계에 있거늘

사람은 소상팔경 가운데 머물고있구나

구름은 산허리를 잔뜩 감아돌고

물은 하늘가에 닿아 물안개처럼 흐리고

문득 포구에 돌아오는 돛단배 빠르니

물길은 저 멀리 한강과 통하였구나

공직을 맡으려는 자, 특히 선출직을 하려는 자의 기본적인 마음가짐은 공공심이어야 한다. 지역사회를 아름답게 만들고자 하는 비전과 전략과 함께 사익보다 공익을 우선하는 공공심을 뼈에 새겨야 한다. 관아의 현판에 정치철학을 걸고 경계하며 살았어도 수많은 조병갑이가 나온 게 역사적 사실이다. 하물며 지방자치시대에도 아예 흑심을 먹고 선출직을 해먹으러 나온 수장이 있다면 그 고을 꼴이 어찌 되겠는가?

지금이 감히 어느 시대라고 지역개발을 핑게로 나무를 원수베듯 함부러 베어버리는 시장군수가 있단 말인가? 전북의 바다와 어장에는 새만금의 상처가 깊어가고, 한편에서는 간척지에 바닷물을 끌어들여 다시 개펄로 환원시키는 역간척사업이 시대정신인 시대다. 이러한 시대에 뜬금없이 산 하나를 헐어서 천만년 개펄 소금밭에 흙장사 할 궁리를 누가 했을까? 세계유산인 개펄과 염전을 파괴하고 사양산업인 골프장 만들어 돈벌겠다는 망상은 아무래도 시대착오적 헛꿈이다. 시대정신이 대성통곡한다.

/사진·글=유기상(문학박사·전 고창 군수)