김용근의 지리산 문화대간(128)

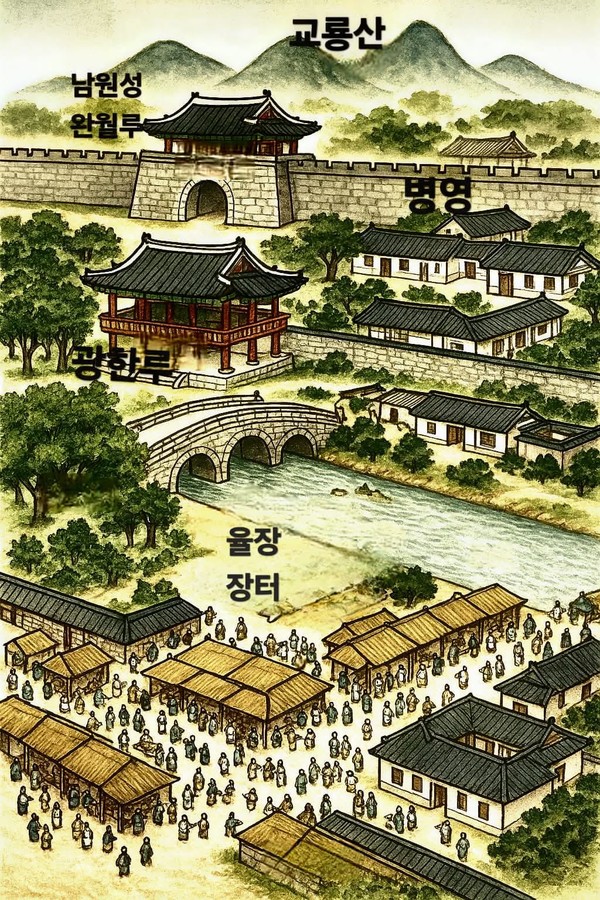

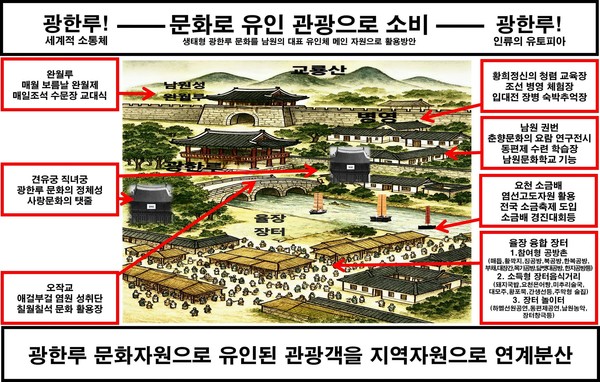

고을 터전에 발들이는 사람 모두가 함께 어울리는 놀이터가 고을 공동체 유토피아이다. 지리산 고을에 고을 공동체의 유토피아가 있었다. '율장의 장터가' 그곳이었다.

원님 밥상에 5일마다 생선이 올라가게 했다는 지리산 율장(栗場, 밤거리) 거리 장터 이야기는 소금에서 시작되었다. 소금이 장터를 열게 만든 곳이 섬진강 상류에 있었고 남원 광한루 앞 요천변의 밤나무 숲이 그곳이었다. 먼 옛날 이곳에 5일장이 생겨났다. 사람들은 그 장터를 율장 즉 밤거리 장이라고 불렀다.

율장은 어떻게 생겨났을까? 하동에서 섬진강을 따라 나룻배에 싣고 올라온 소금이 장을 만들어냈다. 섬진강 나룻배 소금은 5일마다 밤숲에 도착했고 그 소금으로 생선장이 생겨났으며 인근 고을 사람들은 생선과 소금을 구하기 위해 지리산의 특산물을 가져와 장터가 번창해졌다

섬진강 하동에서 오르내리던 소금 나룻배의 종착지는 남원이었다 그 소금이 섬진강 상류인 남원 요천변 밤나무 숲에 도착하고 생선의 북방 한계선이 된 것이다. 소금은 국가 전매품이었다. 남원성 전투때 왜군의 전리품으로 베어간 코와 귀를 염장에 사용한 것도 섬진강으로 올라온 소금이었다.

그 소금 나룻배는 10척으로 운영되었고 요천변에 10그루의 나무를 심어 소금나룻배를 묶는데 사용했다. 지금의 십수정이 갖는 유래의 씨앗은 그때로부터라고 한다. 소금배는 번짐선으로 소금을 실어 날랐다. 5척이 하동에서 출발하여 세곳의 섬진 지류가 만나는 금곡점에 이르면 빈 나룻배 5척이 그 소금을 받아 남원 요천까지 오일마다 운반해 왔다.

그 소금배에서 내린 소금은 남원성 소금창고에서 전매품으로 백성들에게 판매 되었으나 비공식 소금이 밤거리에서 유통되기 시작하면서 이곳에 야시장이 생겨나기 시작했고 지리산의 산물이 모여들어 번창해갔다. 이곳에 모여든 지리산의 산물이던 명주실은 인근 마을인 쑥고개 사람들의 손재주를 빌어 매듭으로 탄생되었고 남원의 명품이 되었다.

율장에 소금과 생선이 생겨나자 간생선을 담은 광주리를 머리에 이고 인근 마을로 집집마다 팔러 다니는 행상꾼이 생겨났고 생선 광주리를 머리에 받쳐주는 또아리와 대나무 광주리를 만들어내는 사람들이 생겨났다. 유명했던 인근 조산마을의 대나무 부채는 그 때의 대나무 광주리 솜씨에 탯줄을 대고 있다.

율장거리 야시장에 지리산과 인근 고을의 산물이 모여들자 그 산물을 도매하는 장사꾼이 생겨났고 그 물건들을 운송할 소 마차꾼이 장터에 나타났다. 소 마차꾼들은 장날 장터 서쪽에 모여 짐 운반을 했다. 그 자리에서 마차꾼들이 힘이센 좋은 소를 사고 파는 일이 생겨났고 점차 인근의 사람들이 이곳에서 소를 사고 파는 소시장이 되었다.

시장의 짐을 운송하던 소가 노쇠하면 우시장 끝에서 도축을 해서 시장통 음식재료로 사용했고 소우거지탕과 갈비탕 같은 소 음식이 생겨났고 점차 장날마다 장터 음식으로 소비가 늘자 우시장 아래에 도축장이 생겨났다. 도축장에서 나온 소가죽은 소리꾼들의 소리북 가죽으로 사용하게 되었고 이후 남원의 우시장은 조선 5대 소시장이 되었다.

장날 팔지 못한 소금에 절인 생선은 다음장날까지 보관하기 위해 내장을 꺼내야 했고 그때 칼이 필요했던지라 대장간이 생겨났고 대장간이 생겨나자 장터에 나온 약초꾼들의 약초갈고리와 호미 낫 괭이 같은 농기구들을 만들어 내는 대장간이 되었다. 남원 칼의 시원은 거기에서 출발했다

봄철 장날에는 장터 앞 요천으로 섬진강에서 올라온 은어를 잡아 죽은 밤나무 가지를 잘라 모닥불을 피우고 그 잔불에 은어 소금구이를 해서 막걸리 장놀이를 했다. 남원 윗고을 사람들은 꼬막반찬을 모르고 살았다는 말은 소금의 종착지가 남원이었고 간을 절인 생선과 해산물의 종착지가 남원이었다는 말이다.

강진 병영에 억류 되다가 1663년 3월 7일 남원에 도착한 하멜 표류기의 선원 5명중 한명은 그배의 요리사였고 그의 요리솜씨중 최고는 돼지고기 요리였다고 한다. 그들 일행은 이곳 율장 장터에서 자기나라 노래와 선원들이 추던 춤을 추는 공연과 돼지국밥을 팔면서 그 수입으로 생계를 꾸렸다는 이야기는 상속되지 않은 구전일 뿐이다.

율장 장터 음식은 섬진강으로 올라온 왕소금으로 흐레를 토하게 해서 만든 막걸리 안주인 미추리 술국이었다. 지금의 추어탕 원조인 셈이다. 그 장터의 막걸리는 땅속 바위틈에서 우윳빛 물이 솟아 오른다는 강희맹의 싯구에 나오는 광한루 옆 대모천의 물로 빗은 막술이었고 그 술은 일제 강점기 남원 권번 기생들이 손님들에게 대접해주었다는 권번 삼대 명물 대모주의 원조였고 미추리 술국은 남원 권번 대모주의 술국인 권번탕으로 상속되었다.

율장 뒷편 남원성 동문밖 지소(한지공방)는 율장터로 각지에서 가져온 피닥을 모아 종이를 만들었다. 천년고도 문화상품은 튼튼한 향토재료가 밑천으로 뒷배 되어야 앞으로 크게 나아가는 동력이 된다. 어설프면 돈치레, 입치레, 생색치레일 뿐이고 그 병을 치료하는 치유비용은 순전히 쇠락고을 백성들의 고혈이다. 천년고도 문화적 인문학은 고을 융성의 공통과목이다 그 공통과목 낙제는 고을쇠락의 마중물이다 백성들의 아우성에 그 실체가 많다. 문화는 사람과 경제를 부르는 유인체이고 고을 디자인의 품격 재료다.

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)