유기상의 전북 문화 이야기(83)

고창 인천강과 순창 섬진강에 흐르는 5백년 우정

최근 문화치유도시, 인문학수도로 빛을 발하는 고창의 잘 알려지지 않은 자랑거리 하나가 서원과 사우다. 전북도내에서 그 숫자나 다양성 면에서 으뜸이다. 1천여년 동안 서원과 사우, 정자 등이 바로 지역 인문학의 거점이었다. 서원이나 사우는 가문이나 학파중심으로 세운 일종의 사립학교와 제향기관, 유학의 핵심가치를 공유하는 정신적 중심이었다. 사우는 집안에 기릴만한 위인이 있고, 시설을 짓고 운영할 경제력이 뒷받침된다는 상징이다. 현재 서원과 사우 숫자는 고창이 32개소로 가장 많고, 뒤이어 김제 28개소, 정읍 24개소, 남원 23개소 순으로 나타난다.

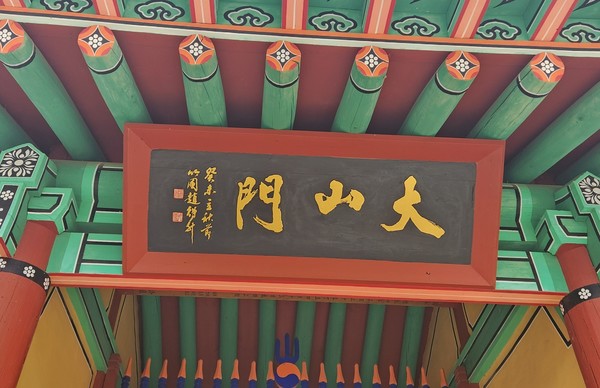

상위 네 개 시군은 모두 농경시대 물산이 풍부한 고을들이다. 서원과 사우나 정자는 풍수가 좋은 터를 골라 짓기 마련인데, 마침 역이나 원 근처 길목에 있으면 지나가는 나그네가 쉬어가기도 딱 좋다. 이러한 입지의 대표적인 곳이 아산면 인천강가의 옥천조씨 사우인 덕천사(德川祠)와 삼호정(三湖亭)이다. 사우와 정자이름 모두 강물을 뜻하는 글자가 들어갔다. 이곳은 옛 고창현과 흥덕현에서 선운사나 선운포 칠산바다로 나가는 길목이고, 인천강 뱃길과 흥덕현과 무장현을 잇는 육로가 교차하는 수륙교통의 요충이었다. 그러기에 사신이 뱃길로 드나들었다 하여 사신원이란 역원이 있었던 길목이다.

고창의 옥천조씨들이 인천강가 명승지에 설립한 덕천사는 특이하게도, 집안 선조인 조윤옥과 인생말년을 의좋게 함께 해로한 순창사람 열 분의 우정의 표상이다. 정자인 삼호정은 옥천조씨 의좋은 삼형제 형제애의 향기가 전해진다. 인천강을 바라보는 풍광도 수려하지만, 요즘 더욱 그리워지는 사람의 인정, 우정과 형제애를 생각하며 마음까지도 시원하게 치유하기 딱 좋을 명소다.

덕천사는 조선 순조 18년(1818)에 창건하고, 십노계의 주역인 고령신씨 귀래정 신말주(歸來亭 申末舟, 1429~ 1503), 돈세옹 조윤옥(遯世翁 趙潤屋), 돈암 장조평(遯菴 張肇平) 세 분을 배향하였다. 대원군의 서원철폐 뒤에 다시 세우면서 7인의 위패를 추가하여 십노계원 모두를 모시고 있다. 한편 남원시 대강면 섬진강가에도 흥덕장씨 집안에서 장조평과 십로계원을 배향하는 '십로사(十老祠)'를 세워 십노계원의 우정을 기리고 있다.

순창 본향 옥천조씨의 고창 입향 내력

어찌하여 순창인물 신말주 등 10인이 고창의 옥천조씨 사우에 배향되었을까? 옥천조씨의 본관 옥천은 순창의 옛이름이고, 고창의 옥천조씨는 순창에서 처가 동네인 고창으로 이사왔기 때문이다. '십노계(十老契)'는 세조에게 협력한 형 신숙주와는 달리 관직을 버리고 처가인 순창설씨 근거지 순창에 귀래정을 짓고 노년을 함께 지낸 신말주가 조직한 친목교유 모임이다. 고창 덕천사의 당초 배향인물 3인 이외에, 이윤철(李允哲), 안정(安正), 김박(金博), 한승유(韓承愈), 설산옥(薛山玉), 설존의(薛存義), 오유경(吳惟敬) 등이 그들이다.

중심 인물인 신말주가 모임의 취지를 기록한 글과 열 명의 모습을 그린 <십로계첩, 십로계축> 그림을 통하여 후손들에게 전해졌다. 덕천사 중심인물 세 분의 아호를 보아도, 단종폐위에 반대하고 벼슬을 버린 후 십노계로 교유하던 그들의 심경이 잘 드러난다. 신말주는 순창 남산대에 귀래정이란 정자를 짓고 자신의 아호로 삼았다. 귀래는 벼슬을 버리고 귀향하여 자연을 즐기고자 한 도연명의 귀거래사(歸去來辭)를 본딴 것이다. 조윤옥의 아호 돈세옹의 돈遯, 장조평의 아호 돈암의 돈遯은 모두 주역의 천산돈(天山遯)괘에서 따온 것이다. 만물은 항상 같을 수 없어서, 오래되면 떠나는 법이니, 하늘만 보이는 산속으로 물러나 세상에서 은둔하는 모습이 천산돈괘이다. 아름답게 물러남은 바르고 길한 일이란 뜻을 새긴 아호인 것이다.

순창이 관향인 옥천조씨는 고리시대 문하시중을 지낸 조장(趙璋)이 시조다. 전공판서(典工判書)를 지낸 조영(趙瑛)이 중시조다. 고창 입향조인 조덕린(趙德隣)의 현손인 인호 조현동(仁湖 趙顯東), 덕호 조후동(德湖 趙垕東), 석호 조석동(石湖 趙錫東) 3형제가 학행과 형제애로 이름이 드높아서 이른바 삼호(三湖)로 불렸다. 이 삼형제의 애틋한 형제애 이야기와 시인묵객들의 수많은 시문을 남긴 곳이 삼호정이다. 입향조 조덕린(趙德隣)은 중시조 조영의 8대손으로 1554년(명종 9) 순창군 복흥면에서 태어났다. 임진왜란 때 의병을 일으켜 장성 의병에 참여하였다. 임진왜란이 끝난 뒤 고창읍 월암리 검암(儉岩)에 사는 창녕조씨 조헌(曺憲)의 딸과 혼인하였다. 혼인 후에 처가 고을인 고창 인천강 유역 사신원(使臣院)으로 이사하여 정착하였다. 그 후손들이 아산면 사신원, 부정, 독곡, 대기마을 등에 대를 이어 살고 있다. 고창 옥천조씨의 정신적 상징공간이 바로 덕천사와 삼호정인 것이다.

삼호정의 백일홍으로 피어나는 의좋은 삼형제

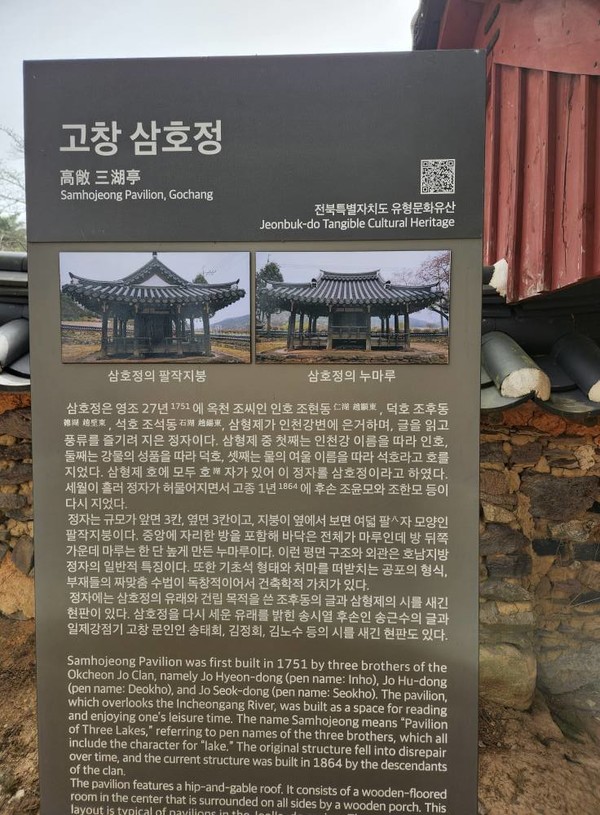

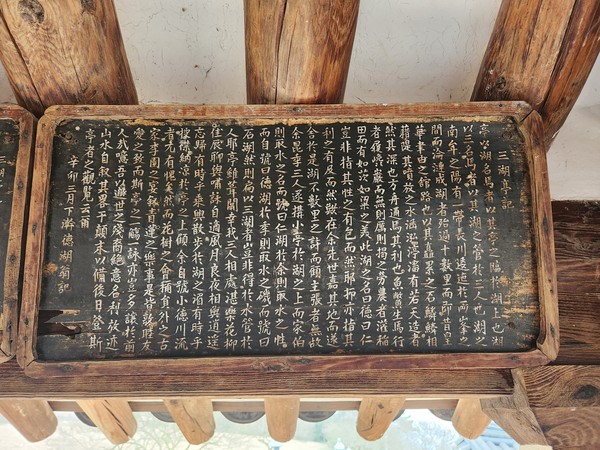

삼호정과 덕천사는 늦여름 무더위를 잊게하는 배롱나무꽃, 백일홍 꽃잔치 명소이기도 하다. 덕천사가 노년을 해로한 열 친구의 물처럼 담백한 우정 이야기라면, 삼호정은 의좋은 삼형제의 형제애가 애틋한 정자다. 삼호정에 걸린 수많은 기문과 시문이 삼호정 풍광과 함께 삼형제의 아름다운 이야기를 한결같이 칭송했다. 형제중 가운데인 덕호 조후동이 쓴 <삼호정기>를 살펴보면, 삼호정 유래와 마음과 몸이 하나같은 삼형제의 풍류놀이가 잘 그려져있다. 고창군의 본류인 인천강가에 위치한 삼호정은 물의 품성과 삼형제의 아호를 절묘하게 대비하여 지은 이름이다. 고창현을 관통하는 긴 강이 양쪽 산줄기를 가르며 십여리를 달리다가 호수를 이룬 곳이 바로 여기다.

역과 원이 있던 옛날 주요 교통로였고, 물길이 깊어 수운이 유리하고, 농사나 어로 등 생업에도 좋은 곳이다. 맏형의 아호 인호仁湖는 어진내인 인천仁川 강이름 어질인仁자를 따서 인호다. 둘째 덕호德湖는 물의 성품인 덕을 따서 덕호다. 셋째 석호石湖는 강물의 주변인 물가기(磯)자에서 돌석(石)변을 취하여 석호라 지은 것이다. 인천강과 삼호정, 삼형제가 하나로 얽힌 이름이다. 이곳에서 삼형제는 학문을 논하기도 하고, 술 한 잔에 시 한 수를 지으며 풍류를 함께 즐겼다. 달 밤에는 바람쏘이며 밤늦도록 노닐다가 풍광과 시흥에 취해 돌아갈 때를 잊기도 했다.

한 핏줄 형제지만 때로는 절친보다 더 친근하고, 동지보다 더 뜨거운 가슴을 공유했던 우정과 동기애를 나눈 삼형제 이야기가 곳곳에 새겨진 정자다. 인천강과 삼호정 주변의 산수절경도 빼어나지만, 삼형제의 고결한 사람향기가 더욱 아름다운 기억으로 남아있다. 창건당시 1751년(신묘년)의 <삼호정기> 기문은 둘째인 덕호 조후동이 지었다. 1백여년 뒤 다시 중수한 삼호의 후손 조윤모, 조한모의 간청으로 좌의정 송근수가 지은 1864년(갑자년) <삼호정기> 기문도 함께 걸려 내력을 말해준다.

역사는 가꾸고 기록하는 자의 몫

역사는 기록하고 보존하는 자의 몫이다. 역사 속에 빛나는 인물은 후손이나 후학이 훌륭한 인물이다. 고창의 인천강과 순창, 남원의 섬진강가의 사우에 5백년 전의 우정이야기가 오늘까지 생생하게 전해진 것은 기록을 남기고 보존한 사람들 덕분이다. '십노계'의 중심인물인 신말주가 1499년에 직접 쓰고 그린 십로계첩을 열 가문에서 나누어 보존해왔다고 한다. 이 그림이 낡고 헤어지자, 신말주 후손이 1790년에 당시 최고 화사인 강세황과 김홍도에게 의뢰하여 다시 모사한 그림인 '십노도상첩'과 신말주와 장조평 고사도가 삼성리윰미술관에 소장되어 있다.

전북도 문화유산인 신말주 후손 소장본 '십로계축'에 관한 상세한 기록도 전해온다. 신말주의 10세손 호남3대실학자인 여암 신경준이 운명하기 넉달 전인 70세 정월에 기록한 <십로계축후서(十老契軸後敍)에 그 유래가 기록되었다. 세월이 흐르자 열 친구의 후손들이 끊기고 소원해져서 원본 <십로계축>의 행방도 잊혀졌다. 다행히 다른 집안 후손중 하나인 어느 스님이 찾아서 전해준 것을 여암 집안에서 벼 두 섬을 주고 사들여 소장해서 전해온 내력이 자세히 적혀 있다. 남원의 흥덕장씨 장조평(張肇平)의 사당인 '십로사'에 소장된 한 첩이 있었다는데, 광복 후에 도난당하여 행방을 알 수 없다고 한다. 도난당한 작품이 호암미술관 소장본과 같은 것이었는지는 필자가 아직 확인하지 못했다.

골동품 시장에는 후손중 누군가가 돈으로 바꿔먹었을 집안 대대로 전해온 가보들이 부지기수다. 얼마전에 고창의 대표효자인 효감천 동복오씨 오준선생 후손 한 분이 사재를 털어 효감천 관련 유산을 어렵게 되찾았다는 희소식을 들었다. 세대가 바뀌면서 조상의 정신을 팔아치우는 후손도 많고, 드물게는 되찾아 보존하려는 귀한 후손도 있다. 후손 하나를 보더라도 가문의 미래를 알 수 있다. 나라나 고을의 명운도 그러하다. 공공심으로 미래를 위해 헌신하려는 슬기로운 군주도 있었고, 선조들 공적을 파괴하고 과거로 회귀한 탐욕의 모지리도 있었다.

착하고 슬기로운 사람이 공직을 맡는 문화가 정착해야 나라도 고을도 미래가 있다. 돈으로 공직을 사서 당선된 사람이 돈받고 관직을 팔아먹는 고을에 무슨 미래가 있겠는가? 형제간 친구간에도 돈으로 싸우고 송사하는 일이 다반사인 천박한 쩐종교 우상의 세태다. 강물처럼 담백하게 5백년을 흘러온 선인들의 격조 높은 사귐과 우애의 정신이 더욱 그리운 시절이다.

/사진·글=유기상(문학박사·전 고창 군수)