유기상의 전북 문화 이야기(77)

다시 3·1절을 맞으며 역사를 기억한다. 우리 헌법 전문(前文)은 '대한민국은 3·1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다'고 명시하였다. 3·1독립운동의 도화선이 2·8동경유학생 독립선언이고 그 중심에 고창 출신 백관수 선생이 있다. 3·1독립선언서에 서명한 33인은 천도교 15인, 기독교 16인, 불교 2인으로 유림이 쏙 빠졌다.

유림이 참여하지 못한 것은, 선언문에 왕정복고가 명시되지 않은 점, 단발과 양복에 대한 거부감 등 보수유학자들의 명분론이 주요인이었다고 한다. 파리장서 운동을 주도하고 성균관대학을 창립한 심산 김창숙(心山 金昌淑 1879~1962)은 서명하고자 했으나 모친 병환으로 상경이 늦어져서 선언서 인쇄이후에 도착하여 탄식만 했다고 한다.

"지금 광복운동을 선도하는데 3교의 대표가 주동하고 소위 유교는 한 사람도 참여하지 않았으니...우리들이 이런 나쁜 이름을 뒤집어 썼으니 이보다 더 부끄러운 일이 있겠는가"(김창숙 자서전 상)

가장 큰 세력으로 구한말 의병운동을 주도하던 유림에서 3·1운동에 적극 참여하지 못한 자책으로, 3월 6일 고창 유생 고석진, 고예진 등 전국 유림 7인과 김백원 평양 목사등 전국 목사 5인, 모두 12인이 선언장서에 서명하여 총독에게 통보하고 종로네거리에서 낭독하고 만세를 부른 선언장서 독립운동이 일어난다. 이어서 전국의 유림137인이 연서하여 때마침 3월 22일부터 파리에서 열리는 강화회의를 통해 외교적 독립운동을 벌인 것이 유림의 파리장서독립운동이다.

유림들의 대대적인 '파리장서 독립운동'

3·1운동 이후에도 줄기차게 항일독립운동이 전개되었으니, 유림들이 주도한 선언장서, 파리장서독립운동도 그 한줄기였다. 유교계는1905년 을사, 1906년 병오창의 의병운동에 이어, 3·1운동보다 7년 앞서 1912년 고종의 밀명을 받아 대규모의 비밀 의병조직 독립의군부 독립운동을 꾀하였다. 그러다가 유림이 참여치 못한 3·1만세운동이 일어나자, 유림들은 다시 대대적인 파리장서운동을 일으켜 이에 호응하였다. 이것이 바로 프랑스 파리 강화회의에 보내는 대한독립을 청원하는 긴 편지라는 뜻의 파리장서(巴里長書) 독립운동이다.

국제 외교무대에 불던 민족자결주의의 바람을 순풍으로 타고 한국의 독립을 선포하여, 열강들의 외교적 호응을 얻어 독립을 꾀하려는 시도였다. 전국 각지의137명의 유림 대표가 전문 2,674자에 달하는 장문의 한국독립청원서를 3월 말에 열린 ‘파리강화회의’에 비밀리에 보낸 것이다. 이 장서는 심산 김창숙이 짚신으로 엮어서 감추고 상해 임시정부로 전하는데 성공했다. 임시정부에서는 이 장서를 영문 등 4개 국어로 번역하여 한문 원본과 같이 3천부를 인쇄하여 파리강화회의, 중국, 그리고 국내 각지 향교, 서원 등에 배포하였다. 장서운동이 발각되어 면우 곽종석(俛宇 郭鍾錫 1846~1919)을 비롯한 수많은 유림들이 체포되어 투옥되었다. 뒤이어 1925년 김창숙과 서울지역 유생들이 참가한 유림단 2차운동이 이어졌다.

"우리는 함께 죽을지언정 결코 일본의 노예가 되지 않겠다"

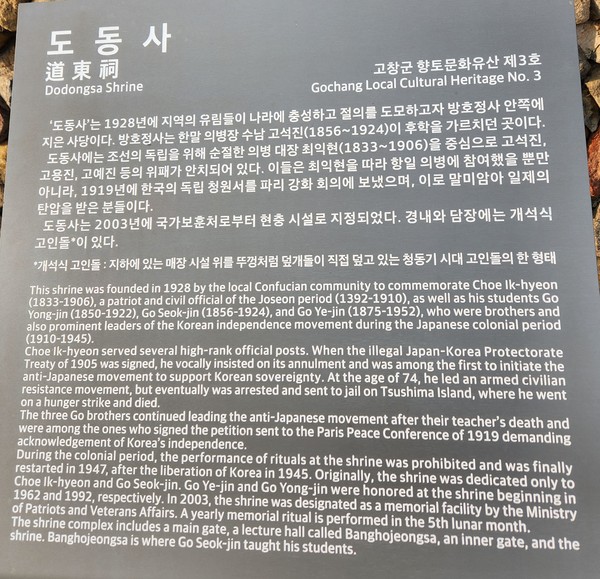

파리장서는 장석영이 기초하고 곽종석이 증보완성하였는데, "우리는 함께 죽을지언정 결코 일본의 노예가 되지 않겠다. 우리 2천만 생명만이 홀로 전세계의 조화로운 질서에서 제외될 수 없다. 대표여러분께서 대책과 방법을 세워주시기 바란다"는 취지가 담겨 있다. 전국팔도에서 137명의 유림지도자들이 참여하였는데, 137인중 전라도가 총10인(전북6인, 전남 4인)이고 그중 고창이 4명이다. 장흥 고씨 집안인 수남 고석진(秀南 高石鎭 1856~1924), 송천 고예진(松川 高禮鎭 1875~1952), 만취 고순진(晩翠 高舜鎭 1863~1938), 죽계 고제만(竹溪 高濟萬 1860~1942) 네 분의 애국지사다. 모두 구한말 최익현의 을사의병에 투신하였고, 독립의군부에서 참모장 등 중추적 역할을 하다가 파리장서 독립운동을 이끌었다.

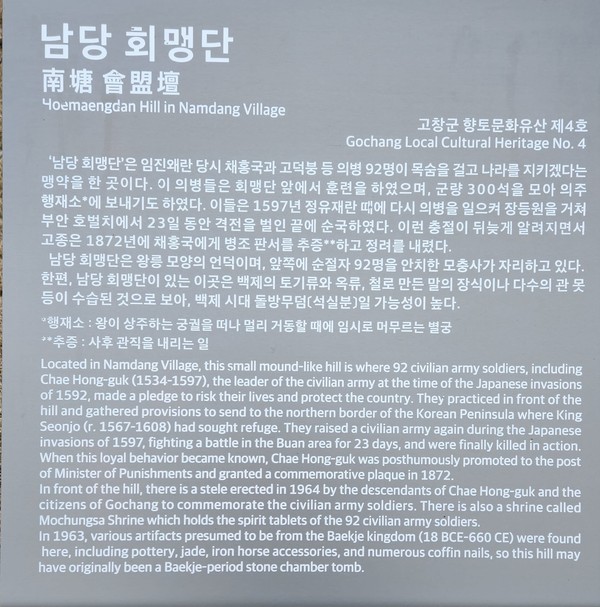

파리장서의 실무적 주도는 김창숙이 했고, 영남유림 영수인 면우 곽종석이 제1서명자, 호서유림 영수인 지산 김복한이 제2서명자, 세번째 서명을 수남 고석진이 한 것과 독립의군부 참모총장직을 수명받은 것과 수남이 파리장서 직전 선언장서에도 참가한 사실을 아울러 살펴보면 고석진이 호남 유림의 영수격이었음을 알 수 있다. 파리장서 서명자 이외에도 고용진, 고제남, 고제천 등 수많은 장흥고씨 일족들이 의병과 독립운동에 앞장섰다. 장흥고씨는 일찍이 임진왜란 때도 맹활약한 고경명 의병장의 후예이다. 임진정유왜란 당시 고창 흥덕현에서 일어나 충의를 실천한 흥덕면 송암 출신 여곡 고덕붕(麗谷 高德鵬) 의병장의 공적도 우뚝하다. 고덕붕은 흥덕 남당회맹단에서 92의사, 5백여 의병과 함께 혈맹을 맺은 회맹의 맹주장이었고, 의병장 채홍국의 장인이다.

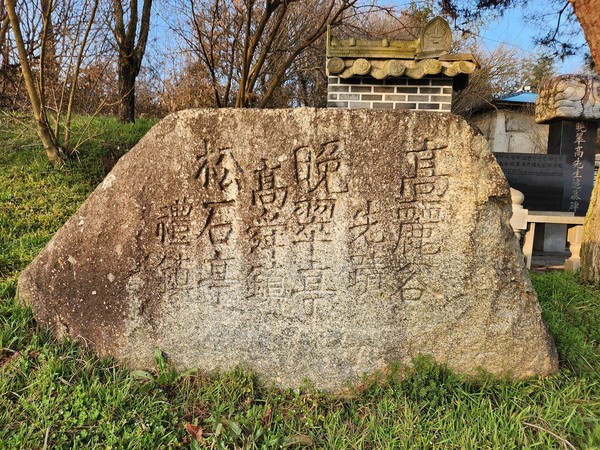

본디 고창의 장흥 고씨는 고려의 사헌부 장령이던 장령공 고직(高直)이 벼슬을 사직하고, 영광을 거쳐 흥덕현 고려곡에 은거하며 입향조가 되었다. 두문동 72현처럼 고려왕조에 의리를 다하고자 조선백성이 아닌 고려백성의 마을이란 뜻으로 고려곡, 여곡(麗谷)이라 불렀고, 오늘날 흥덕면 송암리 인근이다. 고덕붕 맹주장의 호 여곡도 조상의 뜻을 받들어 충절을 지키고자 한 것이다. 현재는 송암마을 어귀에 있는 고예진, 고순진 지사의 기념비 곁에 여곡 표지석이 옮겨져 있다.

의리와 절개의 가문 고창의 장흥고씨는 임진왜란 의병장 고경명, 흥덕현 남당회맹단 맹주장 여곡 고덕붕에 이어, 일제강점기 파리장서에 서명한 네분 독립지사 이외에도 고제남, 고용진, 고제천 등 수많은 독립지사를 배출한 의리와 충절의 명문가이다. 전북 시·군 중에서 독립유공자가 가장 많은 고창에서도 유공자가 가장 많은 집안이다. 조선시대 유학자로 요은 고여흥, 옥호 고우열, 방산 고한벽, 옥산 고시학, 구한말 유학자 매헌 고제구, 초남 고헌진, 담우 고관상 등 쟁쟁한 유학자들을 배출한 집안이기도 하다.

"역사에서 교훈을 얻고 역사를 바로 세워야만 희망이 있다"

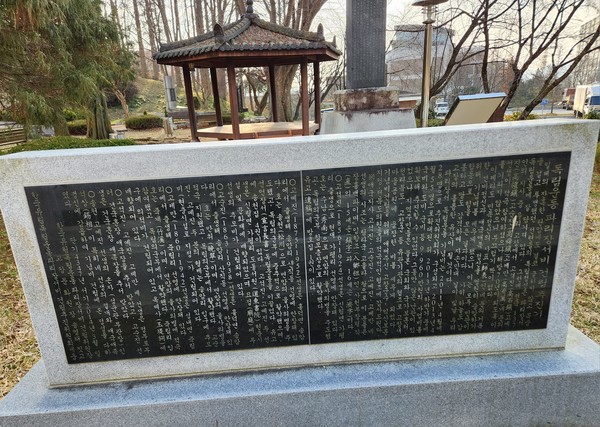

고창이 의향인 것은 국난기마다 나라를 위해 목숨 바친 의사들이 계셨기 때문이다. 독립운동사의 빛나는 한 마당인 파리장서독립운동 호남 거점 고창과 장흥 고씨의 공적이 본고장에서도 묻혀져 있었다. 다행히도 고예진 지사의 손자 고석상(高錫相 전 성균관부관장)의 간절한 발원과 이강수 군수, 임동규, 오균호 도의원, 지역유림들의 노력으로 추진위원회가 결성되어, 늦었지만 2014년 3월 고창읍 새마을 공원에 파리장서독립운동기념비가 세워졌다. 퍽이나 늦었지만 그나마 다행이다. 자랑스런 역사를 제대로 기억해야만 자랑스런 역사를 다시 쓸 수 있기 때문이다. 치욕의 역사를 처절하게 기억해야만 치욕의 역사를 반복하지 않겠기 때문이다.

3월 하늘을 다시 바라본다. 역사에서 교훈을 얻고 역사를 바로 세워야만 희망이 있다. 요즈음 나라의 국격도 국익도 없고, 해방공간처럼 이념과 편가르기로 상대 죽이기, 양극단 정치가 판을 친다. 국익 우선 국제 외교나 대화와 타협은 오간 데 없다. 목숨 걸고 파리장서를 상해로 운반한 애국지사 심산 김창숙은 광복후에 도리어 반민족행위자에게 평생을 핍박받다가 집도 없이 살다 가셨다. 정의가 불의를 이겨야 독립운동 선열들이 꿈꾼 아름다운 나라 대한민국이 될 수 있다.

/사진·글=유기상(문학박사·전 고창 군수)