유기상의 전북 문화 이야기(72)

역사 연구 마당에도 응달이 많다. 중요성에 비추어 햇빛을 덜 받은 곳을 응시할 때, 누군가 의도적으로 만든 큰 길보다는 사잇길을 걸을 때 참 역사와 참 사람을 만날 수 있다. 높은고창의 산 가운데도 관심과 길손이 비교적 적은 오솔길 같은 산이 옛 무장현 제일봉 고산(高山, 鼓山, 528m)이다. 영산기맥의 마루금 위인 고창군 성송면 무송리ㆍ산수리, 대산면 상금리, 장성군 삼계면에 걸쳐있는 평야지 산치고는 비교적 높은 산이다. 옛 무장현 관내에서 제일 높은 산이라서 고산이라 했다는 설과, 정상의 장군봉이 풍수상 장군대좌형인 것과 관련하여 전쟁때 진군명령을 전하는 장군의 기물인 북을 뜻하는 북고(鼓)자 고산(鼓山)이라는 설이 있다.

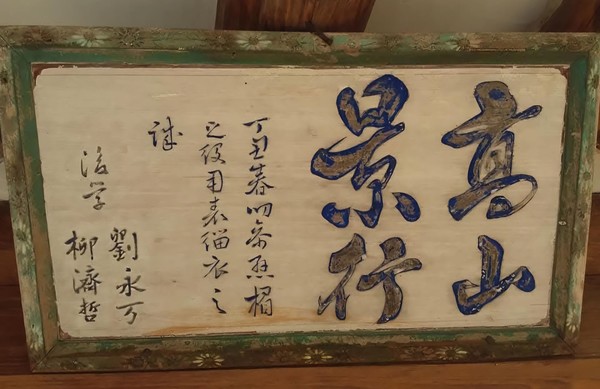

전라도 53현중 현재 완주군 고산면 동상면 지역의 옛 고산현은 금남정맥 제일봉인 운장산(1125m)이 있어서 고산이라 했다한다. 고산은 높은 산과 동시에 인격이 고매한 성인을 뜻한다. 시경에 나오는 고산경행(高山景行)이란 시구가 높은 산과 큰 길을 뜻하지만, 속 뜻은 사람들이 우러르고 따를만한 큰 스승을 뜻한다. 그러기에 북두칠성 바위 두암초당에도 스승인 퇴계와 하서를 기리는 의미에서 고산경행이란 편액을 걸어둔 것이다.

고산은 지리산 연봉에 있었다면 보이지도 않을 낮은 산이지만, 드넓은 황토벌 평야지인 한반도첫수도 무대인 고창지역에서는 제법 우뚝한 고산이다. 사람처럼 어디에서 태어나느냐에 따라 산의 사주팔자도 달라지는 법이다. 고산은 고창지역 영산기맥 마루금 연봉인 방장산, 벽오봉, 문수산, 구황산, 고성산과 함께 어깨를 나란히 한다. 고창들판에서 동녘을 조망하면 구황산과 고산사이의 암치재, 고산과 고성산 사이의 가랫재가 하늘과 맞닿아 보인다. 고산 정상에서 보면 추월산, 무등산, 월출산, 두승산, 능가산, 칠산바다 등 주변 10여개 시군이 조망되고, 해안과 내륙의 교류길목인 암치재, 가랫재, 깃재가 한 눈에 들어온다.

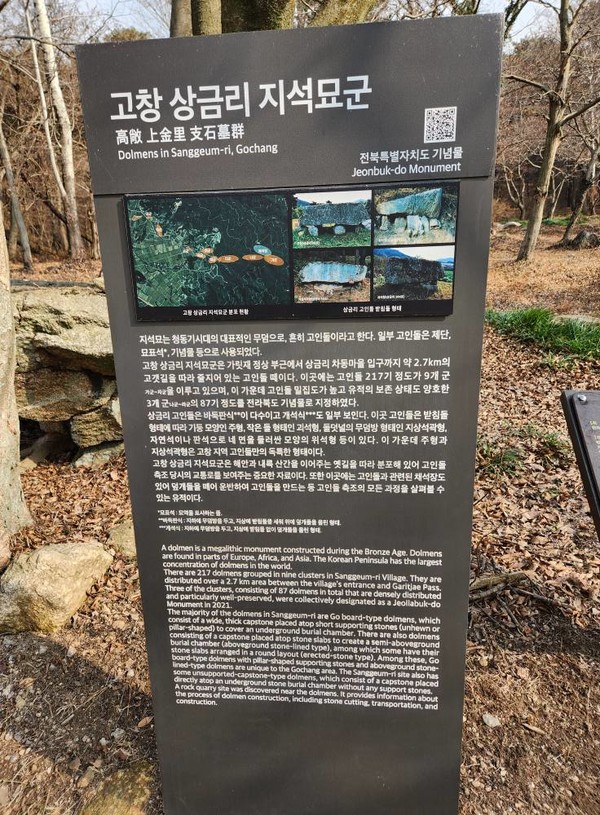

이러한 전략적 요충이기에 고인돌시대에는 문명의 중심지였고, 고산주변 상금리, 산수리 인근 일대에 6백여기 고인돌이 남아있다. 성송면지역 천제단, 천문대 고인돌의 방향성은 고산과 암치재를 향한 것이 대부분이다. 백제 시대에 축성한 것으로 추정되는 고산산성, 고성산성이 있고, 군사적 감시초소를 뜻하는 군감뫼라는 지명이 전해온다. 이곳 가랫재는 1970년대까지만 해도 법성포의 해산물이 장성 광주지역으로 유통되던 길이었고, 영광장, 화룡장으로 넘나들던 보부상들의 큰 길이었다.

성곽도시 고창에서 제일 큰 '고산산성'

고인돌시대부터 한반도 문명수도이던 고창에는 지금까지 밝혀진 성곽 흔적만 해도 15개소에 이른다. 한국 최고수준으로 보존 정비된 조선시대 읍성의 모범인 고창읍성과 무장읍성, 터만 남은 흥덕읍성이 근대의 성곽유적이다. 가장 오래된 토성은 마한시대 모로비리국 방어성으로 확인된 옛 성이 있었다는 뜻인 고수 고성촌과 아산 상복마을 사이의 태봉산성이다. 대산면 성남 성동리 일대에도 토성 터가 있고, 성남은 성의 남쪽, 성동은 성의 동쪽이라는 데서 유래한 지명이다.

고창 지역은 백제시대 중방성의 요충지역으로 치소의 평지성과 산지의 피난성을 두루 갖춘 성터들이 잘 남아있고, 고산산성은 고창지역에서 가장 규모가 크고 남은 성곽터도 뚜렷하다. 고산산성은 대산면 상금리와 영광군 대마면, 장성군 삼계면과 경계를 이루는 가랫재길 고산 정상부근에 위치한 백제시대 산성이다. 축성양식은 고산의 좌청룡인 오봉과 우백호인 장군봉, 옥녀봉 줄기 골짜기를 감싸서 쌓은 포곡성包谷城이다. 석축의 공법은 내탁법(內坼法)을 써서 외면은 석축이고 내면은 흙과 잡석으로 다져서 쌓았다. 바깥쪽은 험준한 지형과 자연암벽을 그대로 활용하고 터진 부분만 수직 또는 물려 쌓는 돌쌓기 방식을 활용했다. 성문 흔적은 동문, 남문과 서문의 형태가 잘 남아 있다. 문헌기록에 의하면 성안에 샘이 세 개가 있었고, 한때는 서봉사(瑞峯寺), 수고암(水庫菴)등 사찰이 있었다고 전한다.

<동국여지승람> 무장조를 보면 고산성 석축둘레가 8,100자, 성안에 셈이 세개(高山城 石築 周八千一百尺 中有三泉)라고 나온다. <신편송사지>에는 "둘레 8,200자, 샘이 세 개에 계곡수 1개소가 있고 대궐과 군병사 창고터가 아직도 남았는데 신라시대 쌓았다고 전한다."고 실렸다. 기타 <무장읍지>, <신증동국여지승람>, <연려실기술> 등 기록과 석축 유구를 아울러 살펴보면 고려이전 백제시대에 처음 쌓고 계속 관리한 산성으로 추정된다. 성의 둘레를 당시 자길이 60센치로 환산하면 대략 5km로 추정되고, 태봉산악회에서 현지를 실측한 결과 산성의 흔적 4.1km가 남아 있었다고 한다. 축성 연대에 관한 기록은 <문헌비고(文獻備考)> 성곽조에 삼국시대라고 전해진다(世傳三國代)고 기록되었다. 아무튼 고창지역의 가장 큰 규모의 산성인데도 방치된 고산산성의 정밀조사와 성문 등 상징적 구간을 정비한 후, 인근에 집적된 상금리 고인돌무리 문화유산과 함께 체험관광 역사문화 자원으로 활용할 가치가 크다.

명나라를 세운 주원장은 고창 출신이었다?

이 고산과 이어진 고성산에도 산성과 건물지 흔적이 있고, 고산과 고성산은 높이 18미터 차이로 고창평야지에서 보면 쌍둥이처럼 어깨를 나란히 하고 서있다. 대산 성송 무장 공음지역의 천문대 고인돌에서 보면 이 산봉우리 공제선에서 해와 달, 별들이 뜨는 것을 관측하도록 설계되었다. 이렇게 신성하게 여기는 산이라서 그런지 고성산 정상에 명나라를 세운 태조 주원장 선영이 있다는 설화가 전해온다. 고산과 고성산을 쌓은 형제가 주씨였고, 그들의 어머니가 진씨였다는 이야기는 사실과 부합하여 그럴싸 하다. 얼마전까지만 해도 고창의 신안주씨 후손들이 이곳 고성산 주천자 선영에 제사를 올려왔다고 전한다. 이재 황윤석의 <이재난고, 22권>에도 주원장 선영 설화가 기록되어있는 것을 보면 주천자의 조상묘 설화는 조선중기 이전부터 전승되어왔음을 알 수 있다.

"고성산 신사곁에 명나라 주천자의 조상묘가 있다고 한다. 혹은 대마도 도주의 선조라고도 하는데, 톱니바퀴 모형의 산이 연이어 늘어져 있으면 왕기가 난다고 한다.서울의 삼각산, 수락산, 도봉산이 그러하고, 계룡산 신도 남쪽 60여리 대둔산, 정읍현 남쪽 내장산이 또한 그러하다."

주원장 묘소 설화가 있는 곳이 다른 지역에도 있다. 왜 고창사람들이 주원장을 고창출신으로 미화했을까? 가난한 농부의 아들로 태어난 주원장은 배가 고파 탁발승을 하며 걸식을 하다가, 도둑이 되어 홍건적 대장으로 세력을 키워나가다가, 마침내 중원을 통일하여 명나라를 세운 풍운아다. 요즘말로 흙수저 출신이 황제가 된 기발한 성공신화 주인공이기에, 내 자식들이, 고창사람들이 그러하길 기원하는 염원을 새긴 설화라 할 것이다.

조명되어야할 고산산성과 상금리 고인돌

고산주변 지역에는 4백여개의 보기좋게 놓인 고인돌무리, 고산5봉, 법우선사, 장군봉, 옥녀봉, 옥녀가 떨군 금비녀명당 차동, 옥녀가 비단짜던 금사, 베틀(백토)마을, 황금마을인 상금 중금 평금 석현마을등 고인돌 문명유적, 마한시대 막로국의 중심지역이었고 백제산성 등 역사 문화유산의 보물창고다. 2천년에 고인돌 세계문화유산 지정당시에도 이곳은 쏙 빼버리고, 아쉽게도 죽림리 주변 4백여기만 지정하고 이곳을 방치하였다. 필자가 군수재임시 서둘러 착수하여 2021년에야 겨우 도지정 기념물로 지정했으나, 향후 세계문화유산에 꼭 추가지정 해야할 역사박물관이다. 가랫재 길목을 따라 놓여 있고 천문대 고인돌의 방향성도 뚜렷하여 역사교육, 체험관광 자원으로 활용가치도 아주 크기 때문이다.

앞으로도 국가 사적, 세계문화유산 확장 지정이란 어려운 절차와 과정을 거쳐야만 한다. 당초에 누군가가 잘 챙겼으면 신청서에 한 줄만 더 삽입하면 될 일이었는데, 문화유산에 대한 관심소홀과 무지가 참으로 아쉬운 대목이다. 아직도 그늘지고 소외된 곳에 방치되어, 개발이란 미명하에 파괴되는 문화유산이 부지기수다. 저 응달에 가려져 햇빛을 보지 못한 문화유산, 관심이 없으면 영원히 사라져버릴 선조들의 갑진 유산의 가치를 되찾고 보존하고 되살리는 사명을 다해야 할 높을고창 후손으로서, 역사학인으로서 심히 안타깝고 부끄럽구나.

/사진·글=유기상(문학박사·전 고창 군수)