유기상의 전북 문화 이야기(64)

한국인이라면 역사 시간에 삼국의 정립이란 말을 익히 들었을 터이다. 정립(鼎立)의 정이 솥정자로, 솥발이 세 개달린 솥처럼 세 나라가 세력균형을 유지한다는 의미다. 소설 삼국지의 위, 오, 촉 삼국이 천하를 나누자는 천하삼분지계도 그런 뜻이다. 우리 문화에서 솥과 시루는 하늘, 천자, 천하, 변화와 새로운 가치창조를 함축하는 지고의 가치체계 상징이다. 원시시대 인류가 불을 발견한 것은 엄청난 변화를 가져온 일대혁신이었다.

생명의 근원인 물과 여러가지 먹을거리에 불이라는 기를 넣으면 전혀 새로운 화식생활의 신세계가 열린다. 물과 불을 중화하는 도구인 시루와 솥을 사용하면, 맛있고 좋은 새로운 음식과 국물까지도 먹을 수 있다. 솥은 인류 식생활 혁명의 귀중한 도구이며 기막힌 발명품이다. 그러기에 솥은 천자, 새로운 세상, 새 나라, 새 회상, 큰 부자의 상징이 되었다. 난리 통에도 제일 먼저 챙기는 가재도구가 솥이다. 태평성대를 지나고 나면 하늘을 거스르고, 끼리끼리 해먹는 반칙과 특권과 혼란의 시대가 극에 이른다. 민중에게 절망적인 세상을 엎어버리고, 솥에서 고은 국물을 고루 나누는 새로운 세상을 꿈꾸는 사람들이 기존질서를 불질러 태운다(주역의 택화혁 괘). 이게 혁명이다.

혁명 과정에서 분출되는 다양한 변혁욕구를 솥에 끓이고 탕평하여 새로운 음식인 새 세상 질서를 만드는게 솥이다. 온갖 식재료를 집어넣고 불기운을 주면 밥도 나오고 떡도 나오는 게 솥과 시루다. 주역 괘의 순서에서 혁명의 상징인 혁革괘 다음에 탕평중화의 상징인 솥정(鼎) 괘가 나오는 이치이다. 이런 연유에서 "물질이 개벽되니 정신을 개벽하자"는 깃발을 들고, 후천개벽 새 회상을 만드신 원불교 창시자 박중빈 대종사의 법호가 '솥에산(少太山)' 솥이고, 법통을 이은 2대종사 송규도 솥정자 정산(鼎山)종사다. 증산도 창시자 증산 강일순도 시루증자 증산(甑山)을 썼고, 문하에도 솥정자 아호를 쓰는 제자가 많았다.

새로운 세상을 기다리는 금산사 미륵전의 미륵부처님도 솥으로 된 관을 쓰고 있다. 솥은 모두가 함께 잘사는 희망의 새 나라 메시아의 깃발이다. 옛날 우임금이 9주의 쇠를 모아서 9개의 솥을 만들고 후대 천자에게 9정을 전승했다고 해서, 9정은 천자와 천하를 상징한다. 발이 세 개 달린 제기인 정은 천제나 궁중제사에 쓰이는 신성한 제기다. 이렇게 귀한 솥과 시루의 뜻과 기운을 받아서 부귀를 누릴 꿈을 꾸는 조상들이 땅이름에 붙인 곳이 이른바 솥명당, 시루명당이다.

'솥바위 3대 재벌'은 왜 한결같이 '별이름' 회사명을 썼을까?

대표적인 재벌 바위 명당은 의령, 함안 경계유역 남강의 솥바위다. 솥바위 사방 이십리안에 나라를 먹여살릴 거부 셋이 나온다는 풍수가의 예언은 현실이 되었다. 삼성, 금성(엘지), 효성그룹 창업주 생가가 모두 솥바위 이십리 안에 있어서 장안의 화제거리다. 하필이면 세 재벌가의 상호는 모두가 별이름 상호다. 꾀는 사람이 내지만 하늘이 도와줘야만 성공한다. 먹고 살만한 부자는 근검이 만들지만, 큰 부자는 하늘이 내린다. 천지인이 함께 공명해야만 큰 일을 이룬다. 우주의 기운인 하늘의 별 기운과 솥명당의 땅 기운, 경영자의 천지인을 통찰하는 혜안과 기업가정신이 융합할 때만 국부급 거부는 나올 수 있는 법이다.

삼성 창업주 이병철 회장은 솥바위 3거부 예언의 숫자 3과 삼태성을 따서 삼성이란 기업명으로 한국제일 거부가 된다. 엘지그룹 창업주 구인회는 하늘에서 가장 밝은 별인 금성을 따서 금성사를 회사명으로 삼았다. 재계의 제일 빛나는 별이 되고픈 그의 꿈은 '일등엘지'라는 엘지그룹 비전속에 현재도 살아있다. 초창기 구인회상회 포목점의 대표상품인 구정실의 브랜드가 천하를 상징하는 9개 솥, 구정(九鼎)실이었고, 구정실은 아직도 뜨게질 실의 제왕이다.

조홍제 효성그룹 창업주도 가장 밝은 별 금성기운을 따왔는데, 금성의 별칭인 새벽별 효성(曉星)을 취했다. 천지인이 깨어나는 새벽부터 열심히 일하여 하늘 복을 받고 싶었으리라. 밤하늘에 가장 빛나는 별인 금성은, 새벽녘 일출기운에 밀려난 다른 별들이 빛을 다 잃어갈 때도 마지막까지 홀로 빛나기에 새벽별 효성이란 별칭을 가졌다. 반공교육 시간에 숱하게 들었던 북한의 '새벽별보기운동'도 이 효성이 떠있는 신새벽을 말한다. 로마신화에서 미의 상징인 비너스(venus)신도 이 효성이다. 정읍과 임실 사이

옥정호에도 잘생긴 솥바위 고인돌이 놓여 있다. 인공으로 만든 고인돌 첨성대로 보인다. 삼대 재벌이 어찌 솥바위 기운, 별 기운만으로 쉽게 태어났겠는가? 희망조차 가질 수 없었던 극빈의 식민지 백성들에게 한 줄기 빛이었을 솥바위 부자출현 예언을 디딤돌 삼아, 세상과 미래를 읽는 밝은 눈과 탁월한 상인의 감각, 도전적인 기업가 정신을 겸비한 창업주의 치열한 도전의 역사가 성공을 부른 것이다. 세상사는 결국은 천지를 감동케 할 사람노릇 하기에 달려있다.

고창 '솥 명당' 지명과 '정산사'

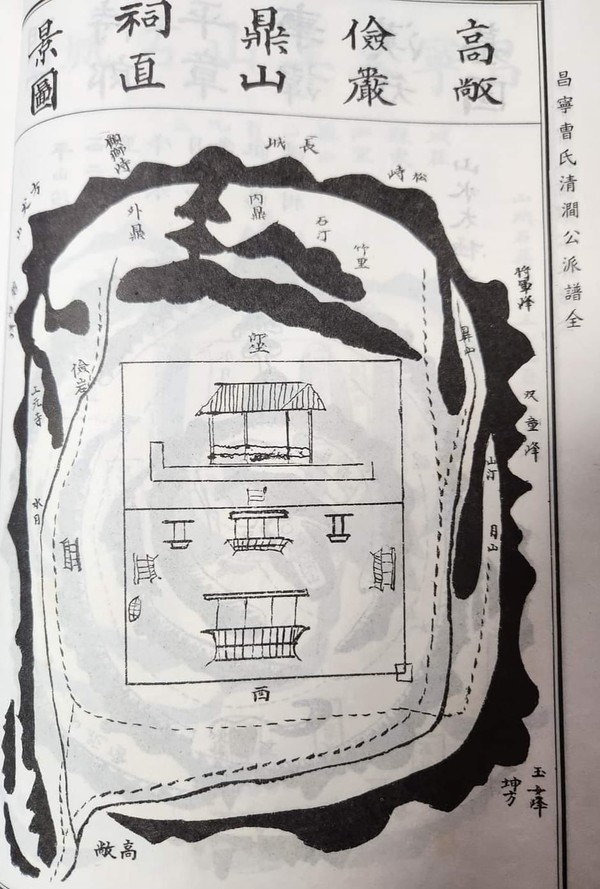

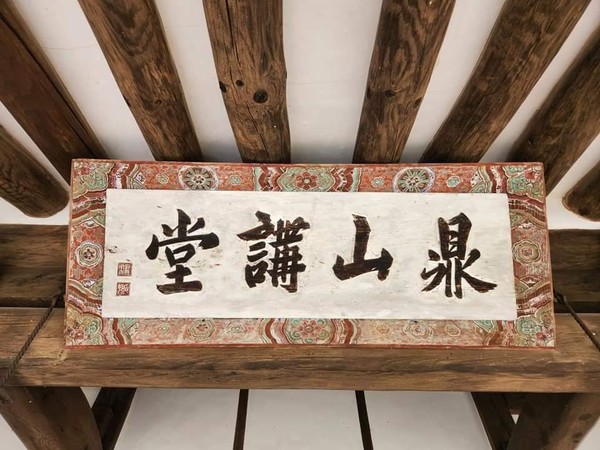

고창에도 솥과 시루 명당 지명이 많다. 대표적인 사례가 고창읍 석정과 월암 사이의 정산과 창녕조씨 사우인 정산사다. 방장산 양고살재 우측 두우봉(斗牛峰)에서 뻗어내려 정산사 뒤에서 맺은 솥명당 정산(鼎山)에서 연유한 이름이다. 정조21년(1797년) 창건 당시 고창 유림 공론으로 개국공신 문희공 강릉 유창, 은재공 강릉 유한량, 청간공 창녕 조서를 배향한 사우명을 정산사(鼎山祠)로 명명했다. 산은 작지만 뜻이 큰 정산을 취한 것이다.

오늘날 은퇴자 천국, 재미동포 귀향1번지로 불리는 고창 석정온천 탐사시에도 솥정자 정산, 인근 산정마을 옆 온수동이라는 지명이 석정온천 개발의 실마리가 된 것이다. 솥이나 온수나 온천 나오는 지명이다. 부산 동래온천의 부산의 부, 부곡온천의 부도 가마솥부자 솥지명이다. 고창군 아산면 인천강변 부정마을은 가마부자, 솥정자 부정(釜鼎)이다. 마을안이 솥단지 모양으로 옴팍지고 마을 뒷산은 솥뚜껑처럼 둥그스럼한 대표적 솥명당이다. 고수 두평리에도 가맛골인 정동鼎洞이 있고, 고수면 소재지 가맛골인 부곡리도 역대의 도자기 가마가 있던 솥명당이다. 특히 고수 진산인 증산은 시루산이다.

시루산 중심으로 거대한 북두칠성 모양의 고인돌 칠성바위가 있는 것을 보면, 고인돌시대부터 증산봉을 신성시 한 것을 알 수 있다. 고창군에서 가장 먼저 문명이 싹튼 곳으로, 중기구석기 유적까지 출토된 부곡리 일대를 솥과 시루 지명을 붙일줄 아는 이는 비범한 인문학 고수다. 아쉽게도 어느 땐가 연꽃마을 부곡芙谷으로 한자표기되면서 문명발상지라는 뜻을 잃어서 아쉽다. 고창군 전체의 조망처인 운곡습지 둘레 화시산 연봉중에서 시루떡을 쌓아 놓은 듯한 시루봉 바위가 일품이다. 별칭으로 투구봉이라고도 한다. 같은 바위를 보고도 누구는 배고픈 백성을 먹일 시루떡을 보았고, 어떤 이는 나라를 지킬 장군의 투구로 본 것이다.

양고살재 재너머 마을인 백양사 나들목 주변 명정(鳴鼎)마을은 솥이 울린다는 뜻이다. 호남의 울산김씨가 발복 번영한 터전이라는 전설적인 솥명당, 솥을 엎어놓은 모양의 복부혈(覆釜穴)에 모신 여흥민씨 할머니 솥명당 유택이 유명하다. 한국유림 역대 최고의 명예인 동방 18현에 호남출신으로 유일하게 들어간 호남거유 하서 김인후. 고창 울산김씨 인촌 김성수 부통령, 초대 대법원장 순창의 가인 김병로, 현역 정치원로 김종인 대표 등이 모두 이 솥명당의 후손들이다.

주역괘 식당 이름에 가장 많은 '화풍정'

밥 나오고 떡나오는 솥단지라서인지, 주역의 화풍정 괘이름을 식당이름에 흔히 쓰고 있다. 고창에도 한국인의 영혼 먹거리로까지 불리는 삼겹살 유명식당이 화풍정이고 왠만한 도시에는 화풍정 식당이 여러개 있다. 화풍정괘는 나무로 불을 지피고 불이 잘 타도록 바람을 불어주니 좋은 괘라고 한다. 밥을 할 때도 센 불로 생쌀의 강한 기운을 누그러뜨린 다음에는 약불로 시나브로 뜸을 드려야 맛 좋은 밥이 된다. 솥과 쌀이 제 아무리 좋다고 해도, 물의 양과 불의 강약을 제 때에 잘 맞추는 사람이 있어야 맛좋은 밥을 지을 수 있다. 그러기에 화풍정 솥괘의 가르침은, "부드러운 기운을 밀어 올려서 중도를 취하면서, 강한 기운을 잘 버무리는데 있다." 센불 중불 약불 잔불 불조정이 요리의 요체이듯, 정치경제도 강약조정과 중도통합, 탕평중화가 핵심이다.

부와 권력의 특권층 집중, 끼리끼리만 해먹는 세상에 더는 희망없는 민중이라는 솥발 하나가 부러지고 말면, 솥은 국물을 쏟고 엎어지고 만다. 솥이 깨지고 세상이 다시 재편된다. 가진자 중산층 못가진자가 중화의 도로 상생하는 세 개의 솥발이 되어야만 밥나오는 솥이다. 입법 사법 행정도 세 개의 솥발이다. 대기업 중소기업 소기업도 결국 한솥밥 먹을 식구다. 모두 다 삼위일체다. 서로 한 가운데서 함께 만나고, 강약중화의 세력균형을 유지할 때만 솥명당도 복을 준다.

희망의 싹수가 없을 때 쓰는, "떡쪄먹고 시루 엎어버린다"는 전라도 방언이 있다. 먹을거리는 국물까지도 고루 나누라고 솥이 생겼다. 나만 잘 먹고 잘 살려고 다른 사람들 기회를 없애려 시루를 엎고서도, 하늘에 복을 빌 것인가? 요즈음 극심한 상대죽이기 정치권, 지방소멸의 서울경기공화국, 빈부격차 극심의 한국사회를 보면서, 솥과 시루의 교훈을 다시금 곱씹어 본다.

/사진·글=유기상(문학박사·전 고창 군수)