신정일의 '길 위에서'

일생을 통해서 그 누구든 몇 번의 좋은 기회가 있다. 그러나 그 기회를 적시에 잡는 사람이 있고, 그 기회를 놓치는 사람도 있다. 허균의 나이 서른여덟 살이 되던 해 그에게 행운과 같은 기회가 찾아왔다. 1606년(병오년) 1월, 원접사 유근(柳根)의 종사관이 되어 명나라의 사신 주지번(朱之蕃)을 만나게 되었다. 그 때 자신의 빼어난 재주를 중국에까지 널리 알리게 된 것이다. 주지번은 당시 명나라 문단을 주도했던 사람으로 왕세자의 제자였고 문과에 장원을 했던 사람이었다.

선조 33년 겨울에 명나라 신종(神宗)은 큰손자가 탄생하자 주지번을 우리나라에 파견하여 왕비에게 비단을 하사토록 하였다. 그때 온 조정이 들끓었다. 신종은 임진왜란 때 은인이었고, 중국 사신으로 오는 사람은 뛰어난 인물이 올 것이라 짐작한 조정에선 중국 사신을 맞이할 적임자를 찾고 있었다. 유근을 원접사(遠接使)로 임명한 조정은 중국 사신과 직접 접촉하게 될 종사관을 구하려 하였다, 하지만 마땅한 사람이 별로 없었다. 특히 유근은 항상 지방에만 돌아다녔기 때문에 어떤 인물이 어디에 숨어 있는지 알 길이 막연하였다. 그러던 차 서울에 들어와 수소문해보니 허균의 문재(文才)가 당대 제일이라는 소문이 자자하였다.

유근이 허균의 신분을 조사한 결과 허균은 관직에서 물러나와 한가로이 놀고 있는 몸이었다. 하지만 관직을 갖지 않은 사람은 아무리 재주가 뛰어나고 글을 잘해도 외교관이 될 수 없었다. 그렇다고 해서 중국 사신을 맞이할 적당한 인재는 발견되지 않았다. 고민 끝에 유근은 허균을 의흥위 부호군(義興衛 副護軍)이라는 임시 군직(軍職)을 주어서 종사관으로 임명하도록 왕에게 말씀드려 허락을 얻게 되었다.

그해 1월 6일에 벼슬을 받은 허균은 21일에 조정에서 떠날 때 허균의 친구인 이재영은 이문학관(吏文學官)으로 따라갔고, 이정도 함께 떠났다. 유근의 종사관이 되어 중국 사신을 맞이한 허균은 각 연회나 유람 장소에서 그의 재주를 유감없이 발휘하였다. 중국 사신들이 묻는 말에 어느 것 한 가지도 막히지 않고 대답을 했다. 그러자 중국의 사신들이 조선은 과연 ‘문학의 나라’이자 ‘예의의 나라’라 하면서 찬탄해 마지않았다.

허균이 얼마나 뛰어난 역할을 담당했는가를 당시 그와 다른 당이었으며 영위사(迎慰使)였던 신흠(申欽)의 다음 술회에서 엿볼 수 있다.

“허균이 종사관이 되어 원접사 유근을 따라 의주에 도착하였을 때, 영위사 신흠이 날마다 같이 만났는데, 그 고서를 널리 외고 있음을 들었으며, 유학․도교․불교 등에 관계된 서적들도 막힘이 없어 아무도 당할 사람이 없었다. 신흠이 물러나와 탄식하기를, 이 사람은 사람이 아니고 반드시 호리(狐狸, 여우)나 사서(蛇鼠, 뱀)의 정령(精靈)이 아닌지 모르겠다”『선조실록 29년 정월』

주지번은 문장에 뛰어난 사람이기도 했지만 다른 사람들의 문장에도 관심이 많았던 사람이다. 그는 허균에게 ‘이행(李荇)과 정사룡(鄭士龍), 그리고 이이(李珥)의 문집이 있느냐’고 물었다. 허균이 ‘왜란으로 판본이 모두 불에 타 없어졌다’고 말하자. 탄식하고 아까워하며, “조선 사람들의 시를 빠른 시일 내에 베껴달라고 하였다. 그때 허균은 ‘노상이라서 바쁘고 글씨 쓰는 사람이 없으니, 며칠 안에 베껴드리겠다고 하였다. 주지번이 다시 또 허균에게 물었다.

“길가의 역관(驛館)의 벽판에 어찌하여 조선 사람들의 시문이 없습니까?”

그때 허균은 다음과 같이 답했다.

“황제의 조서를 가지고 오는 사신이 지나는 곳에 변변치 않은 시를 보이게 할 수 없어 선례가 붙이지 않습니다.”

고려 시대나 조선시대에도 중국에서 사신이 온다면 부벽루에 정지상과 이색의 시만 남겨두고 다 떼었다가 다시 붙였다고 한다. 이 말을 들은 주지번은 웃음을 지으며 다음과 같이 말했다.

“나라로 보면 화이(華夷, 중국의 주변국)의 구별이 있다고들 하지만, 시에 어떻게 내외가 있겠습니까? 하물며 지금은 천하 모든 나라가 한 집안 같고, 사방이 모두 형제가 되어 나와 자네가 모두 천자의 백성으로 태어났는데, 어떻게 중국에서 태어났다고 뽐낼 수 있겠습니까? 요즘 귀국의 사대부들을 보면 예절이 한아(閑雅)하고 문장이 빼어나니 이들을 중국에 가서 벼슬하게 한다면 어떻게 우리들보다 못할 수 있겠습니까.”

개성에 머물러 있던 3월 초엿새 저녁에 허균은 우리나라 사람의 시詩들 중 최치원(崔致遠) 이하 124명의 시 830편을 써서 4권으로 만들고, 노란 표지로 꾸며서 두본을 만들어 양사에게 주었다. 그에 대한 답례로 주지번은 꽃무늬가 놓인 푸른 비단 한 필과 안식향(安息香) 1,000매를 주고, 부사는 남화사(藍花紗) 한 끝과 <태평광기(太平廣記)> 한 부를 주었다. 그 시를 밤새워 가면서 읽은 명나라 사신 주지번은 우리나라 사람들의 시를 다음과 같이 평했다.

"최고운의 시는 거칠면서 힘이 약한 것 같고, 이인로와 홍간이 매우 좋습니다. 이승인의 오호도와 김종직의 금강일출, 어무적(魚無迹)의 유민탄(流民歎)이 매우 좋고, 이달의 여러 형태 시는 대복(大復, 명나라 하경명의 호)과 비슷하나 가수(家數)가 크지 않습니다. 노수신은 힘차고 깊어 명나라 왕세정에 비해 조금 고집스러우나 오율(五律)은 두보의 시법을 깊이 터득하고 있습니다. 이색의 시들은 모두 부벽루에서 지은 것만 못합니다. 나는 밤새 불을 켜놓고 보았는데, 귀국의 시는 대체로 음향이 밝아 매우 좋습니다.“

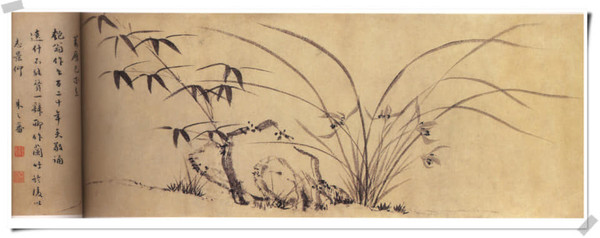

그 때 허균은 그의 스승 이달과 자신의 누이 난설헌의 시를 보여주었다. 주지번은 허균의 글재주와 넓은 학식에 감탄을 금치 못하면서 다른 이의 시를 보고도 모두 놀라움을 표시했는데 특히 이달의 창랑가(滄浪歌)에 이르러서는 혀를 내두르며 이태백과 겨룰만하다고 극찬하였다고 한다.

종사관으로 활약했던 일로 인하여 허균은 나라 안팎에 널리 알려지게 되었다. 그때 허균은 주지번에게 <양천 허씨 세고>의 서문을 얻어왔고, 그해 12월에 누이인 난설헌의 글인 <난설헌집>의 서문을 썼다. 이러한 이야기를 남긴 조선의 천재 허균도 명나라 사신으로 왔던 주지번도 오래 전에 이 세상을 떠났지만 그들의 이야기가 남아 있다.

그뿐만 아니라 전주 객사의 풍패지관(豐沛之館, 전주가 한 고조의 고향과 같다는 의미)의 글씨가 주지번의 것이라는 말이 전해져 오늘날에도 그들에 대한 일화를 주고받고 있으니, 역사는 결국 몇몇 사람의 흔적이 남아서 이어진다는 것을 알 수 있다.

/글·사진=신정일(길 위의 인문학 우리 땅 걷기 대표·문화사학자·문화재청 문화재위원)