유기상의 전북 문화 이야기(52)

조선시대 효행 이야기로 전국을 울리던 고창 효자 오준의 효감천과 창효사를 참배한다. 효감천을 장식한 배롱나무에 붉은 백일홍이 여름 하늘을 환하게 밝히고 있다. 이맘때쯤 볼 수 있는 효감천의 늦여름 절경이다. 꽃이 드문 계절, 사방이 무성한 녹색천지 속에서도 붉게 타는 배롱나무 꽃을 보면 쌀밥나무가 떠오른다. 백일간 핀다는 백일홍이 곱게 피면 어머니는 저 꽃이 세번 피고지면 나락이 익어 쌀밥을 먹을 수 있다며 아이를 달랬다.

배고팠던 우리 세대 시골 출신들은 배롱나무와 쌀밥이야기를 고향의 추억 속에 묻어두고 있게 마련이다. 왜 효도 교육의 성지인 효감천을 백일홍 꽃으로 장식했을까? 여름과 가을을 이어주는 백일홍은 역사가 오랜 사찰, 서원, 사우, 정자, 고택 등을 여름철 명소로 만든다. 백일홍도 매화나 연꽃처럼, 귀한 꽃은 불교니 유교니 편가르지 않고 두루 사랑받는다. 부처님께 바치는 6공양물은 꽃, 등, 향, 과, 차, 쌀을 일컫는다. 이중에서 꽂공양을 백일간이나 할 수 있는 게 배롱나무다. 그러기에 명산대찰에는 오래된 매화와 함께 배롱나무가 자리하고 있다. 식물분류상 부처꽃과에 속하여 절집의 꽃으로 딱 어울린다.

유교건물이나 선비들 공간에도 오래된 배롱나무가 자리한다. 담양의 명옥헌, 소쇄원, 식영정 같은 누정, 명재고택, 병산서원 등의 여름풍경에는 자미화가 빠질 수 없을 만큼 선비들이 좋아한 꽃이다. 조상님들께 헌화한다고 하여 사당이나 묘소에는 즐겨 심었으나, 개인집에는 귀신 쫒는다 하여 삼가하였다. 배롱나무꽃은 나무일까 꽃일까? 전북도는 꽃으로 보아서 전북도화로, 남원시는 나무로 보아서 남원시목으로 지정하기도 하였다. 꽃이 귀한 여름철 꽃으로 드러나면서, 가성비도 좋은 탓에 최근 인기있는 조경수중 하나라 한다.

동복오씨 효자 오준과 효감천

옛 흥덕현의 토반3성으로 흔히 오고류라 하여 동복오씨, 장흥고씨, 고흥류씨를 꼽는다. 동복오씨 오준(吳浚1444~1494)은 한림 오자귀의 증손으로 흥덕현(현 신림면 외화리)출신이다. 고창의 여러 효자 전승담 중에서도 효감천 이야기와 함께 대표 효자가 오준이다. 어려서부터 어머니와 아버지의 병을 고치고 연명하기 위해 갖은 효성을 다했다. 부모님 돌아가신 후에 묘 옆에서 움막을 짓고 모시는데, 주위에 샘이 없어서 멀리 가평리 뺌산까지 왕복하며 새벽마다 물을 길어다 올렸다. 마침내 하늘이 오준의 효성에 감동하여 천둥 벼락을 치며 샘을 만들어 준 것이 효감천이다. 감천선생의 효성에 감동한 호랑이가 나타나 선생을 지켜주고 제수도 가져다 주며 함께 살았다는 호랑이 감복담도 함께 전해온다.

조선전기 삼강행실도 등을 발간하며 충효사상을 적극 권장교육하던 조정에서는 오준의 모범적 효행을 기리기 위해, 그의 사후에 정려를 내려주고 '통선랑 군자감직장'이란 벼슬을 내렸다. 조선중기 영조때에도 다시 한번 그의 효행이 전국에 회자되어, 김재로, 이천보, 조명현 등이 글을 지어 칭송했다. 호남3대실학자 이재 황윤석과 호남거유 노사 기정진도 "효감천실기" 서문을 지을 정도로, 오준과 효감천이야기는 조선시대 효행의 교과서였다. (여지도서, 흥덕읍지, 고창군지, 감천집, 고창의인물)

효자 오준 서원 터에 모신 '창효사'

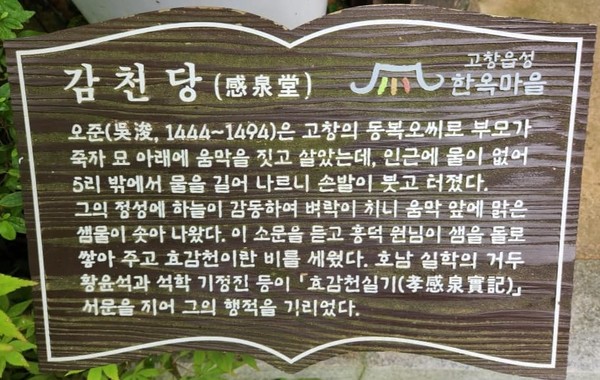

감천선생 사후에 유림들은 사당을 지어 그를 모시기로 하고, 사당의 명칭을 의논하던 중에 벌레가 나뭇 잎에 ‘효를 빛나게 하다는 뜻인 창효(彰孝)’라는 두 글자를 새기는 것을 보고 창효사(彰孝祠)라 이름 지었다는 전설이 있다. 효감천은 1980년 3월 8일 전라북도 기념물로 지정되었다. 고창군에서는 2020년에 고창의 대표인물을 기리고 알리려고, 모양성 한옥마을 한 집에 효행의 상징인물인 오준의 호를 따서 지은 감천당이란 당호를 걸었다.

현판은 장애인예술대상을 수상한 야천 하관수 선생 글씨다. 창효사 작명설화는 호랑이 뿐만아니라 벌레같은 미물이라도 지극한 효성에 감동했다는 뜻에서 나온 설화이다. 창효사는 당초 오준이 죽은 이후 1494년에 조정에서 하사한 정려와 효감천이 있는 신림면 외화리에 있었다. 조선중기인 1748년에 신림면 법지리로 이설하여 흥선대원군의 서원철폐시까지 존속하였다. 1894년에 다시 세울 때에 동복오씨와 오준의 강학처로 '동복오감천서원동' 표석이 있고, 효감천 인근인 현위치에 다시 옮겨 세웠다.

화무십일홍이 백일홍 되려거든

화무십일홍, 열흘 가는 꽃 없다는 말은 흔히 권력자의 오만을 경계하는 말이다. 사람이나 꽃이나 다 때가 있다. 대표적 봄꽃이 매화와 동백이라면, 여름 꽃은 연꽃과 백일홍이다. 흔히 여름철 3화로 백일홍, 무궁화, 자귀나무 꽃을 꼽는다. 고창의 백일홍 3경을 꼽으라면, 효감천, 선운사, 덕천사 삼호정을 꼽는다. 열흘가기 힘든 게 꽃이라는데, 백일홍이 백일가는 비결은 매일 거듭나는 것이다. 날마다 새로워지기 일신우일신. 날마다 살을 깍는 자기 혁신을 하여, 매일 떨어지는 꽃보다 많은 꽃망울을 끊임없이 만드는 게 비결이다. 가끔은 묵은 자기 가죽을 스스로 벗어버리고 매끈한 새 줄기를 만든다.

줄기가 매끈하여 간지럼나무, 일본어로는 원숭이미끄럼나무, 단단하여 도장새기기 좋다고 도장나무라 부르는 이유다. 줄기 탈피를 보고 스스로 탐욕과 망상을 버리는 경계로 삼는 수행자의 교훈목이기도 하다. 사육신의 상징 절개의 성삼문은 백일홍 시를 지어 애찬할만큼 좋아한 나무다. 일편단심, 붉은 마음을 상징하는 붉은 꽃을 사랑한 것이리라. 한자로는 자미화(紫微花)라 하여 귀하게 친다.

화무십일홍이다. 권력자는 알량한 힘을 믿고 까불지 말고 역사앞에 겸허해야한다. 가끔은 뒤돌아보고 내려와 보면, 좌우상하가 바뀌는 법을 볼 수 있다. 매일 수도 없이 떨어지는 꽃잎만큼 새 꽃망울을 피워내는 백일홍처럼, 사람의 삶과 역사는 끝없이 반복하는 법이다. 올해 못다핀 꽃이여 슬퍼마라. 내년 여름에도 또 백일홍은 핀다.

/사진·글=유기상(문학박사·전 고창 군수)