유기상의 전북 문화 이야기(50)

유난히도 별들이 반짝이는 한여름밤에, 여름철 대삼각형 별자리를 잘 볼 수 있는 때가 칠석날 무렵이다. 농경사회의 중요 명절로 쇠던 음력 칠월칠석은 벼농사 김매기를 마무리하고 호미를 씻어서 걸어둔다고 호미씻이, 호미걸이라고도 한다. 보양식을 먹으며 마을공동체가 함께 노는 풍습이 있었던 작은 명절이었다. 우리 높을고창 농촌에서는 아직도 유월 유두, 칠월 칠석, 백중이나 복날을 골라 마을잔치를 하는 곳이 많다.

우리 생활 속에 깊이 어우러진 칠석날, 칠성사상은 언제부터 우리 민속문화가 되었을까? 고구리 덕흥리 고분벽화에도 견우직녀성 모습이 뚜렷하고, 칠보를 바치는 그림이 있다. 한국 고인돌연구의 새로운 지평을 연 고창문화연구회장 이병열 박사는 고인돌은 천문과 지리원리에 따라 과학적으로 조성한 신성물임을 밝혀내는 인류사적 연구를 해냈다. 고창 고인돌에 심취하여 평생동안 3천여기의 고인돌을 찾아내고, 청소하고 닦아내면서 고인돌의 배치와 방향성, 고인돌간의 상호관계 법칙을 몇가지 유형으로 정리하는 쾌거를 이루었다.

고인돌시대, 고조선시대 이전부터 상당한 천문지식과 농사달력

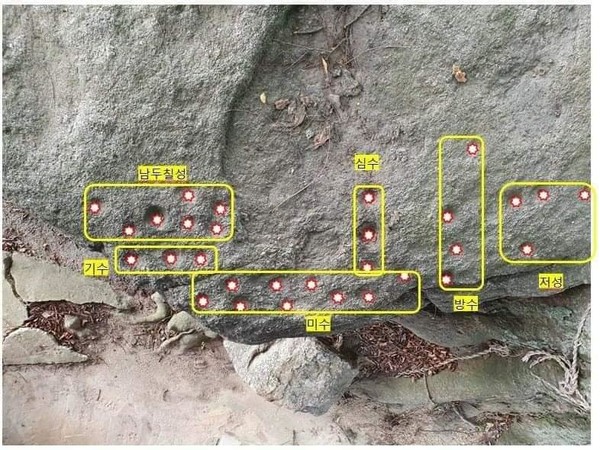

이미 고창고인돌은 계절별 태양의 이동각도와 별자리 관측을 위한 천문대, 천제단, 첨성대 기능으로 설계되어 있었고, 북두칠성 등 계절별 별자리 성혈들이 새겨져 있다. 이것을 보면 천신사상을 가진 우리 겨레는 고인돌시대, 고조선시대 이전부터 상당한 천문지식과 농사달력으로서의 별자리관측, 북두칠성, 남두육성, 북극성 등 별자리에 대한 경외심을 가졌을 것이다.

삼국유사에는 김유신의 위인성을 강조하기 위해 그가 북두칠성 기운으로 태어나 신체에 칠성점이 있다고 했다. 고매한 인격과 탁월한 동양평화사상으로 적국이던 일본인들까지도 그를 흠모하였고, 사후에는 신으로 추앙된 안중근 의사도 북두칠성기운이 감응하여 태어났다. 그래서 어릴적 이름이 안응칠(安應七)이었고, 등에 칠성점이 있었다 한다. 생명과 수명, 재물을 주관하는 귀한 기운을 주는 별이라는 민간신앙이 늘 겨레와 함께 한 것이다.

난세에는 세상을 구원할 위인, 성인, 미륵이 임하실 곳도 비산비야 북두칠성 기운이 이어진 곳이라 한다. 한국의 십승지 중 하나인 고창 호암마을에 "신선이 취해서 누어있다는 선인취와형, 금소반에 옥으로 만든 호리병이라는 금반옥호" 대명당인 아산초등학교 뒷편에는 하늘을 떠받칠 듯한 빼어난 바위가 있다. 신선, 성인, 미륵이 오실 자리라는 뜻에서 존좌암(尊座巖)이다. 별칭으로 북두칠성 기운이 이어젔다하여 두락암(斗絡巖)이다. 북두칠성은 여러 별들이 우러르는 별들의 별이고, 하늘에 있는 우주 에너지장의 중심이라고 한다.

칠암마을은 북두칠성, 고인돌 천문대에서 유래

우리 겨레의 삼신사상, 생명사상, 천손사상과 함께 한 우리 고향별 북두칠성이 고창 십승지 바위에 뜬 것이다. 북두칠성 기운을 받아 훌륭한 인재가 많이 나기를 기원하며 세운 초계변씨의 두암초당(斗巖草堂)이 칠성바위 가운데 균형(중정中正과 수평水平)을 잡고 절묘하게 자리잡고 있다. 하늘땅사람이 하나로 어울어진 한옥건축미의 진수이다. 조선중기 예언가 남사고가 지은 <격암유록> 가사총론 비결에는 십승지 비산비야 북두칠성 닿는 곳에 미륵(성인)이 난다고 예언했다. 큰 바위얼굴, 성인이 오시기를 기다리는 존좌암, 칠성바위다. 그러기에 석전 박한영 대선사와 육당 최남선도 심춘순례를 하면서 이곳부터 찾았으리라.

왜 십승지명당의 소반바위를 북두칠성 기운과 이어진 두락암, 칠성바위라 했을까? 북두칠성은 우리 옛말로는 나난구리다. 나나는 7, 구리는 별, 곧 하늘을 뜻한다. 일본어 숫자 7을 고유어로 나나쯔, 나나로 읽는데 우리 고유말의 흔적이다. 한일고대사 교류상징 유물인 7지도(七支刀)도 칠성사상에 뿌리를 둔 한일문화 같은 뿌리의 흔적이다. 하늘자손인 우리겨레는 해를 뜻하는 둥근 모양 고리로 상징한다. 국호 고구려나 고려는, 나라이름 고구리나 고리를 잘못 읽은 것이다. 고리환자 한자음을 취하면 우리 시원국가 환국(桓國, 環)이 된다.

양성모음 고리가 양인 태양이라면, 음성모음 구리는 음인 별이 된다. 일본어 구리는 먹는 과실 밤을 뜻하기도 하는데, 별떨기를 밤톨모양처럼 본 것이다. 우리 겨레붙이는 나난구리, 북두칠성 정기로 태어나서, 신성지역 표시인 금줄을 치고 일곱 이레를 근신하며 이 땅에 신고식을 하고 산다. 죽어서는 고향 별로 돌아갈 여행준비로 염을 할 때, 일곱 군데를 끈으로 묶어서 칠성판에 높히고, 저승길 떠나 일곱 칠재 49재를 지내고 고향 별로 다시 돌아가시는 민족이다.

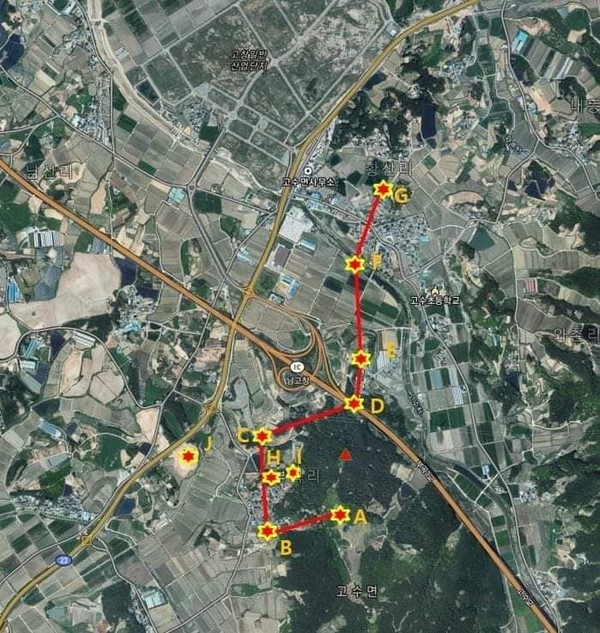

일찍이 고창 고수면 증산봉 주변 고인돌은 북두칠성 모양으로 배치된 첨성대, 점성대 고인돌임을 이병렬 박사가 밝혔다. 옛날부터 7개의 바위가 있다고 해서 칠암마을이라 했다고 하는 고수 칠암, 공음 칠암마을도 나난구리 고인돌, 천문대 고인돌인 칠성고인돌이 있어서 칠암이라 한 것이었다. 우리 고대사의 환국, 치우천황의 나라 구리국, 가락, 고구리, 고리, 코리아의 어원이 구리다. 우리는 하늘자손인 천손으로 이땅에 내려와서 하늘마음인 홍익인간과 천지인 상생이란 하늘 뜻으로 살라는 고귀한 뜻을 나라이념으로 새긴 민족이다.

윷놀이판으로 남은 우리별 28수

사주명리에서도 북두칠성은 벼슬과 학문를 관장하는 문창성(文昌星)이 있어, 자식농사를 기원하는 별이다. 고창고인돌 천문대의 기본형은 칠암 고인돌처럼, 북두칠성 국자의 네 별의 각도를 이용하여 춘분, 하지, 추분, 동지의 일출 각도에 맞추어 설계되어 있다. 나머지 고인돌로서 남북축인 북극성 방향, 별자리관측 각도인 160도나 220도 전후로 각도를 맞춘다. 이런 첨성대 고인돌에는 별자리 그림, 성혈이 새겨진 사례가 많다. 지금까지 확인된 천문대, 첨성대 칠성고인돌인 고창읍 송암마을, 아산면 호암마을, 심원 용기마을, 심원 주산마을, 고수 칠성마을 등 대부분 천문대고인돌이 같은 패턴임이 확인되었다.

하늘에서 내려온 우리 겨레의 바탕사상에 천문지리 원리가 깔려 있었고, 고창 고인돌 등 세계 거석문화 배치에 공통적으로 천문지식과 자생풍수 지혜가 적용되었다. 동양의 별자리는 7수사상에 따라 동서남북 네방위 마다 7성을 배치하여 28수를 기본으로 하였다. 고창 고수면 무실 고인돌 성혈은 주로 동방7수 중 저, 방, 심, 미, 기와 북방칠수 중 두성, 남두칠성 등 농사철인 봄여름철 주요 별자리를 정확히 새겨놓아 농사달력으로서의 천문대임을 알게 해준다. 이 28수 별자리놀이판, 북두칠성의 시계판 놀이가 바로 윷판과 윷놀이다. 계절별 칠성인 네 벌의 칠성을 새겼고, 한 가운데 점이 북극성인 것이다. 필자가 어릴적 서당 공부방에서는 이 28수 별자리 이름을 한시처럼 외우는 것이 필수암기 항목이었는데, 밤길에 무서울 때는 이 28수 별자리 이름을 외고 다니면 귀신이 도망간다는 속설도 있었다.

해와 달, 별의 조화를 길조로 여긴 탓인지, 풍수상의 반달형국인 반월형에는 칠성안이 좋다는 말도 있다. 고창읍 석정온천 주변에 구름 속의 반달모양인 월산 월암 앞에는 칠성바위 고인돌이 절묘하게 놓여 있었다. 실제로 월산마을 경운장 한옥을 지은 흠재 조덕승 선생의 경운장 한시에는, "칠성암도 알맞게나 지켜주시네(星巖鎭其方)" 하고 노래하였다. 지세에 따라 북향집인 경운장 풍수중 비어서 허전한 서북방향의 현재 농협 월산창고 북쪽 논가운데에 북두칠성 고인돌이 있었다. 항공사진으로 보면 칠성모양이 뚜렸했는데, 경지정리시 이동한 것을 하천공사를 하면서 월암마을 동산 옆으로 옮겨버려 원형을 잃어서 퍽 아쉽다.

포용문화의 상징 칠성각과 칠성사상

우리나라 왠만한 사찰에는 칠성각과 산신각이란 전각이 있다. 따로 있기도 하고, 세 개를 합하여 삼성각이라 한 곳도 있다. 불교전통이 있는 세계 여러나라 중에서도 오직 한국에서만 볼 수 있는 아름다운 포용사상의 상징이 칠성각이다. 우리 겨레의 하늘 땅을 경외하고 감사하던 오랜 의식세계인 칠성사상과 산신사상을, 나중에 들어온 불교가 배척해버리지 않고 불교사상 속에 포용한 것이다. 이른바 오래된 다른 문화와 동화되는 습합문화(習合)의 전형이었다. 한국불교가 오랜 세월 민중들의 사상적 기반으로 남게되는 포용적 문화의 상징이 칠성신앙, 칠성탱화, 칠성각인 셈이다.

이토록 뿌리 깊은 칠성사상과 북두칠성을 별두(斗)자로 새겨야 할 것을 곡식을 되는 말두로 잘못 새긴 경우가 많았다. 두락암과 두암초당도 말두자로 잘못 해설한 안내판이 서있었다. 고창 방장, 부안 봉래와 함께 삼신산인 정읍 두승산의 두승(斗升)도 되와 말이 아니라 둥근하늘과 평평한 땅 곧 천원지방의 은유이다. 달월자가 들어간 고창의 달동네는 한번 따로 소개한 적이 있다. 고창에는 별을 지명으로 쓴 사례가 성내면, 성송면을 비롯하여, 성내 칠성골, 고수 은사리 칠성, 공음 칠암, 고수 초내리 칠암, 해리 칠곡 고성, 성두, 삼태, 칠송대, 두암, 화산리 별바위, 두우봉, 삼태성, 칠성각, 남극관, 남성재 등이 별이름 지명이다. 은사리 칠성도 산봉우리가 일곱이라 칠성마을이라 했다는 유래가 있는데, 역시 필자가 확인해보니 마을 모정 뒷편 천변과 산기슭에 칠성고인돌 천문대가 있다.

자식들이 하늘의 별, 스타가 되길 간절히 염원하면서, 고인돌시대부터 우리 주변 곳곳에 인문학적 장치와 하늘 기도를 새겨 주신 우리 선인들께 감사한다. 상하면 오룡리 고인돌에 성혈로 새겨진 견우직녀성과 고창 하늘에 별로 새겨진 우리역사를 경건하게 우러르면서 맞이하는 칠석이다.

/글·사진=유기상(문학박사·전 고창군수)