토요 시론

"썩 물러나라."

"여기가 어디라고 왔느냐."

"완주 땅을 왜 밟느냐."

"통합 반대, 완주를 지키자."

…

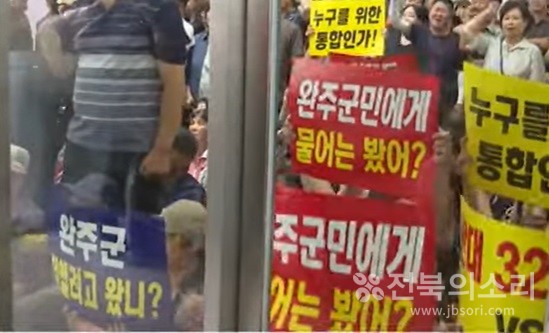

26일 오후 2시. 완주군청에서 낯부끄럽고 민망한 장면들이 이어졌다. 그간 쌓이고 쌓인 감정들이 고성으로 표출됐다. 거친 목소리와 몸동작으로 ‘군민과의 대화’ 행사장을 막아선 사람들이 전북도지사의 입장을 저지했다. 분노와 항의로 뒤범벅인 이날 군청 회의장 앞을 에워싼 사람들은 '김관영은 썩 물러가라', '김관영은 완주군에 오지 마라', '김관영은 우리의 도지사가 아니다'라는 피켓을 들고 물러서지 않았다.

이날 군청 앞에는 그동안 전주·완주 통합을 반대해 왔던 일부 단체 대표들과 군의원들도 눈에 띄었다. 김관영 지사는 완주군의회 의장 등에게 간곡히 진입을 위해 호소해 보았지만 격앙된 분위기를 돌리기에는 역부족이었다. 김 지사와 완주군민과의 대화 행사가 무산되자 일부 언론사들은 일제히 ‘전주·완주 통합 험로’, ‘완주·전주 통합 가시밭길’ 등의 속보 기사를 전했다. 하지만 이날 이 모습을 영상 등으로 지켜본 도민들은 씁쓸한 표정을 내내 지우지 못했다.

원래 하나의 뿌리였던 '전주·완주', 왜 이렇게 됐을까

전주·완주, 완주·전주 통합 논의는 30여 년간 양 지역 사회를 뜨거운 화두로 무겁게 짓눌러 왔지만 한치 앞도 나가지 못하고 있다. 오히려 논쟁이 정쟁으로 이어지며 결말도 어긋나곤 했다. 그 앙금이 좁혀지지 않고 점점 갈등이 커지고 있으니 통합의 길은 더욱 험난하기만 해 보인다. 원래 하나의 뿌리였던 전주·완주가 왜 이렇게 됐을까. 대구와 경북, 인근 부산과 경남, 광주와 전남 등이 초메가시티를 꿈꾸며 통합 바람이 거세게 몰아치니 우리도 무조건 통합하자는 맹목적 통합론이 반대론을 더욱 자극시키는 것은 아닌지 냉철하게 곱씹으며 성찰할 때다.

미래와 후세대에 조금도 부끄럽지 않은 결정을 해야하기 때문이다. 우선 전주·완주 통합론이 왜·언제부터 거론됐고, 찬성과 반대 여론은 주로 누구에 의해 조성되고 있으며, 전주·완주 외에 전주·익산, 전주·김제, 전주·익산·완주 등 다른 지역들 간의 통합론은 왜 거론되지 않은 것인지, 과거를 반추하며 현실을 면밀히 들여다 볼 필요가 있다.

그러려면 먼저 일제 강점기인 1935년으로 거슬러 올라가야 한다. 전주시와 완주군은 원래 같은 전주군이었다가 일제 강점기 때 '도·농분리' 정책이란 미명 하에 전주와 완주가 강제로 분할됐다. 도시지역인 전주부와 농촌지역인 완주군으로 행정구역이 분리돼 현재까지 이어져 왔다. 이러한 과정 속에서 민선 지방자치시대 이후 지역의 토호세력들과 풀뿌리 정치권은 기득권을 더욱 공고히 하면서 지역 분할은 더욱 고착화된 형국이다.

이는 양 지역 통합을 더욱 어렵게 만든 요인으로 볼 수 있다. 그럼에도 전주(全州)의 옛 지명은 완산(完山)이었다는 점, 이에 전주와 완주의 전(全)과 완(完)은 모두 '온전하다'란 같은 뜻을 가진 지명이었다는 점이 통합의 불씨를 꺼지지 않게 한다. 일제가 둘로 갈라 놓은 이후 줄곧 통합론자들은 양 지역 통합이 언젠가 반드시 이뤄질 것처럼 여겨왔다.

그도 그럴 것이 '완주(完州)'란 이름 자체가 전주의 옛 이름인 '완산주(完山州)'의 명맥을 이어온 이름이다. 또 전주시에는 완산주에서 이름을 따온 완산구가 존재하는 것도 통합론의 한 당위론에 속한다. 앞서 1914년 부·군·면 통폐합 이전의 옛 전주부 영역이었던 삼례읍, 봉동읍, 용진읍, 이서면, 상관면, 구이면, 소양면 등 지금의 완주군 지역들은 생활권이 전주권과 매우 밀접한 것도 이러한 명분에 힘을 보태왔다.

지역 정치권·토호세력들, 켜켜이 쌓아 온 '기득권'...반대론 강화

하지만 인위적인 강제 통합이라며 반대해 온 세력은 주로 완주지역 정치권과 토호세력들로, 이들은 그동안 켜켜이 쌓아 온 기득권을 다시 전주에 내줄 수 없다는 의지가 강하게 묻어나고 있다. 주민들의 손으로 단체장을 선출하게 된 민선시대 이후 줄기차게 통합 논의가 진행됐으나 '흡수 통합', ‘기득권 사수’로 양분돼 마치 이분법적인 승패 논리로 접근하려는 양 지역 정치권의 이해관계가 맞닿으면서 늘 진전을 보지 못하고 있는 이유이기도 하다.

일제 강점기에 강제 분할된 전주와 완주 양 지역은 1995년 다시 '도·농 통합' 정책 일환으로 절호의 통합 기회가 있었음에도 성사되지 못한 점도 아쉽다. 당시 전주시의 인구가 50만명을 돌파할 무렵이어서 '도·농 통합이 광역시 승격 문제를 발생시킬 수 있다'는 우려와 지적 때문에 통합에서 제외됐으니 지금 생각해도 웃음이 절로 난다. 이 당시 전주시와 완주군이 통합을 했더라면 일찌감치 광역시로 승격됐을 것이란 점에 통합론이 계속 힘을 받는 모양새다.

실제로 1995년 이 당시 경남의 울산시는 울주군과 통합해 광역시로 훨씬 앞서갔다. 전주·완주 통합 역사를 복기해 보면 양 지역의 통합 논의는 1990년대 초반부터 움트기 시작했으나 번번히 무산됐다. 1992년 9월 전주시의회 제88회 임시회에서 최초로 거론된 전주시와 완주군 통합 논의는 정치적 이해득실에 의해 무산됐다.

그후 1997년 11월 통합 필요성이 제기됐지만 이듬해인 1998년 1월 완주군 의회의 반대로 무산됐다. 이어 2009년 당시 송하진 전주시장이 통합을 위한 4자 회담을 제의했고 같은 해 11월 행정안전부의 주민여론조사가 실시됐지만 전주는 찬성 84.2%, 완주는 반대 61.6%로 무산됐다. 그러다 다시 2013년 안전행정부가 전주와 완주 통합을 권고한 끝에 6월 21일 전주시의회에서 찬성 의결됐지만 완주는 주민투표 결과 55%의 반대로 무산됐다.

선거 때만 되면 통합 논의 '활발'…번번이 무산되는 이유는?

문제는 선거 때만 되면 고질병처럼 등장했던 게 전주·완주 통합 이슈였다. 그럼에도 결국 주민투표로까지 가게 됐지만 번번히 실패에 그치고 말았다는 점을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 심지어 전주시에 위치해 있던 완주군청을 완주군 내 용진면으로 이전해 갔을 정도로 통합 반대론자들은 완강했다. 특히 완주군 지역구 국회의원들은 통합 논의가 뜨거웠을 당시 자신의 선거구를 잃을 것을 우려해 통합에 적극적으로 나서지 않아 따가운 비판을 받기도 했다. 그러니 같은 당 일색인 지방의원들이 통합에 적극 반대하는 양태를 보인 것은 당연하다.

이처럼 2013년 전주·완주 통합이 주민투표 결과에 따라 무산된 이후 잠잠하더니 9년이 지난 2022년 지방선거 기간에 불씨가 다시 지펴지기 시작했다. 당시 전주시장 후보들은 전주·완주 통합을 경쟁적으로 공약에 담아 들고 나섰다. 뿐만 아니라 김관영 전북지사도 후보시절부터 전주·완주 통합을 핵심 공약으로 내세웠을 정도다. 전북지사와 전주시장 두 단체장은 최근 취임 2주년을 맞아 더욱 확고한 통합 의지를 내놓아 반대론을 자극시킨 모양새가 됐다.

김관영 지사는 “시·군 통합은 지역 생존이 달린 문제”라며 “더 크고 단단한 내일로 가기 위한 결단”이라고 적극 찬성 입장을 나타냈다. 그는 또 “두 시·군 통합이 이뤄지면 특례시 지정을 이끌어 보다 많은 혜택과 권한·기회를 만들 것”이라고 약속했다. 우범기 전주시장도 “전주·완주 통합은 선택이 아닌 생존”이라고 취임 2주년 기자회견에서 밝혔다. 게다가 전주시는 최근 이뤄진 조직 개편을 통해 자치행정과에 ‘완주·전주 상생 추진 태스크포스(TF)’를 신설했다고 밝히고 나서 완주군의 반대론에 기름을 부었다.

여기에 김관영 지사가 최근 '민간 주도로 전주·완주 통합서명운동이 전개되고 주민투표 청구 요건을 달성했다'는 이유로 통합 건의문을 행정안전부 소속 지방시대위원회에 넘기며 내년 상반기에 완주군민을 대상으로 통합 관련 주민투표가 실시될 전망이다. 하지만 통합에 적극적인 전북특별자치도지사 및 전주시장과는 반대로 완주지역 국회의회과 군의원들, 완주군수는 통합 반대를 더욱 강하게 주장하고 나서 대립하는 형태가 되고 말았다.

전북도·전주시, '통합' 억지로 밀어붙여 보지만 험난한 '가시밭길'...왜?

이처럼 찬·반 논란이 거센 가운데 전북자치도가 전주시와 완주군의 행정구역 통합 건의서를 정부에 제출, 통합 논의가 새로운 국면을 맞는 듯하지만 험난한 가시밭길임을 이번 김 지사의 완주군민과의 대화 무산에서 극명하게 보여줬다. 양 지역 통합은 한치 앞도 가늠하기조차 어렵다. 2014년 충북 청주시와 청원군의 통합 당시처럼 전주시의회와 완주군의회에 각각 찬·반 의견을 묻는 절차를 진행한다 하더라도 완주군의회는 여전히 통합 반대를 강력히 주장하고 있기 때문이다.

반대 이유들 중에는 '전주·완주가 행정통합을 하게 되면 인구가 약 75만명 정도 되는데 100만명이 돼야 광역도시로 충족될 수 있기 때문에 다른 시·군 인구가 통합시로 유입될 경우 다른 시·군은 소멸돼 전북의 불균형은 더 심해질 것'이란 주장이다. 이런 결과는 전북발전에 도움이 되지 않는다는 것이다. 또 완주지역 정치권에선 '인구와 재정 측면에서 완주군은 이미 시 승격 조건을 갖추어 온 만큼 통합시보다는 자족시로 거듭난다'는 주장이다.

이밖에 통합 전에는 완주군 1인당 예산이 약 850만원인데 통합 후에는 약 458만원으로 절반 가까이 줄어들고, 완주군민 10만명을 기준으로 10년 동안 계산해보면 약 3조원 넘는 예산이 줄어들게 돼 완주가 발전할 수 없다는 논리다. 이러한 손실을 보는데 어떤 대안도 제시하지 않고 통합만 강하게 밀어붙이니까 강하게 반발하는 것이란 소리가 나온다.

정치권·토호 등 기득권 세력 빠지고 주민들 의견 따라야

결국 양 지역 통합은 기득권층에 의한 '강제 또는 흡수통합', '무조건 결사 반대'가 아닌 자발적인 논의와 민주적 방식이 전제된 통합 논의부터 진행돼야 마땅하다는 결론에 이른다. 설사 통합안이 통과되려면 완주군의 경우 유권자 8만여명의 4분의 1이 투표에 참가해 과반이 찬성해야 한다. 양 지역 통합 논의는 1992년, 1997년, 2009년, 2013년 네 차례 추진됐으나 매번 완주군 내부의 반대로 무산됐기에 완주군민들의 의지가 매우 중요하다.

차제에 정치권과 토호세력 등 기득권층은 더 이상 통합 논의에서 빠져야 한다는 비등한 여론이다. 순수한 주민들의 의견과 투표 결과에 따라 결정되어야 한다는 지적에 무게가 실리고 있다는 점을 간과해서는 안 된다. 정치권과 토호세력 등 기득권층에 의해 배가 산으로 가는 것도 문제지만, 산으로 간 배를 건져 다시 바다로 돌려보내야 하는 짐은 고스란히 주민들 몫이기 때문이다.

/박주현 기자