유기상의 전북 문화 이야기(46)

임진왜란 때 전쟁 흐름을 바꾼 결정적 승전인 행주대첩은 진주대첩, 한산도대첩과 함께 흔히 '임난 3대첩'으로 꼽는다. 침몰직전의 조선을 건져낸 임진왜란 3대첩의 주력장병은 대부분 전라도 사람들이었다. 이순신의 “호남이 없었다면 나라가 없었다(若無湖南 是無國家)”는 평가는 수사가 아니라 역사적 진실이다. 특히 고창 출신 의병들의 참전과 군량미로 쓸 의곡을 모아서 병참지원을 한 사실은, 특기할만한 사실인데도 그간 군민들에게도 잘 알려지지 않았다.

전쟁 초기 파죽지세로 밀고오던 왜군을 곰치에서 저지하여 전라도 수부 전주부를 지켜낸 이후, 이치 전투에서 대승한데 힘입은 권율은 한양도성 탈환을 꾀했다. 산하 여러 부대를 한양 주변에 포진시키고, 한양 탈환전을 모색하던 1593년 2월, 전라도관찰사 권율(權慄)이 행주산성에서 왜군 정예 주력군을 크게 무찌른 전투가 행주대첩이다. 패전 2개월 후 왜군이 퇴각결정하도록 만든 전투가 행주대첩이므로 전쟁의 전환점이 된 전투이다. 이에 앞서 광주목사 권율은 전쟁초기 1592년 7월 전라도 고산현과 진산현의 경계인 배치고개(梨峙)전투에서 대승하여 곡창인 전라도를 지켰고, 그 공으로 전라도 관찰사 겸 순찰사가 되었다.

행주대첩은 조선 정규군 3천여명 대 왜군은 3만명으로 10대 1, 승병 의병을 포함해도 3대 1의 절대열세인 전력으로 대승을 거둔 것이다. 행주대첩 승리의 요소로는, 권율장군의 리더십과 전략전술, 세계 최초 로켓포인 신기전, 화차 등의 신무기, 여성참여와 투석전을 말해주는 행주치마 민간설화에서 보이듯 민관군의 일치단결, 천혜의 배수진인 자연지리적 지형지세 활용 등을 꼽고 있다. 전쟁은 무기와 병력보다도 지도자의 핵심역량인 국민통합의 정신력, 리더십과 도덕성, 지리적 여건활용, 전술전략이 주효하다는 전쟁사의 교훈을 얻을 수 있다.

행주대첩에 참전하고 순국한 김응룡과 청도 김씨

이 행주대첩의 빼놓을 수 없는 1등 공신이 고창 사람 청도 김씨 김응룡 의병장과 행주산성 북문을 지켜낸 무장현감 이충길, 군량미인 고창 쌀이었다. 행주대첩 무대인 행주산성은 서울의 서쪽을 수호하는 서쪽 외사산인 덕양산을 감싸고 있다. 서쪽이 트여있는 한양 지세상 높이 124미터에 불과한 덕양산은 동쪽 용마산, 남쪽 관악산, 북쪽 북한산과 함께 당당히 한양의 외곽을 지키는 외사산중 하나다. 행주산성은 남쪽이 한강, 동남쪽이 창릉천으로 자연적 배수진에 둘러싸인 천혜의 요새다.

적은 북서, 북쪽의 계곡으로만 공격할 수 밖에 없으므로 북문이 집중공격 목표가 될것으로 예상하여, 순찰사 권율은 무과출신인 무장현감 이충길에게 북문수비책임을 맡겼다. 북문장 이충길과 무장현의 고창 병사들이 행주산성의 북쪽을 사수함으로써, 행주대첩의 빛나는 역사가 쓰여질 수 있었다. 당초 권율은 한양을 조기에 탈환코자하는 의욕이 앞서 아현고개에 진을 치려했으나, 조방장 조경이 천혜요새인 행주산성 주둔을 적극 건의하자 받아들였다 한다. 이 대목에서 권율의 포용적 리더십이 돋보이고, 하늘로부터 행주대첩을 도와준 기적의 선택순간이었다.

여기에 행주대첩에서 순국한 청도김씨 3형제와 높을고창 쌀의 공적을 특별히 기록해두고자 한다. 전라도 고창출신 청도김씨 14세 김응룡(金應龍 1546~ 1597)은 임난후 전쟁 유공자로 1605년에 선무원종공신(宣武原從功臣)에 녹훈되었고, 호조참판에 증직되었다. 행주치마 전술의 창안자라고도 청도김씨 집안에 전해오는 김응룡은 전쟁이 일어났으나 조정이 제대로 구실을 못하자, 고창에서 분연히 떨쳐 일어났다. 동생 김응구(金應龜)와 재종제 김몽룡(金夢龍), 사위 김진(金璡) 등 집안식구들과 함께 의병을 일으켰다. 그는 가족회의를 거쳐 의곡을 모집하여 군량미로 120석을 보내기도 했다. 뱃길로 전쟁 물자를 수송하여 병참을 도왔고, 무장현 동백정포(현재 고창군 동호해수욕장이 있는 동호항)와 한양을 뱃길로오가며 공을 세웠다. 이후 행주대첩에 참전하였고, 동생 김응구, 재종제 김몽룡 등도 임난중 순국하였다.

김삿갓도 두 번 찾은 스무재서당과 계산서원

김응룡, 김몽룡은 고창군 상하면 검산리에 있는 계산서원에 청도 김씨 시조 김지대, 김희방, 김수형 등과 함께 배향되었다. 청도김씨 후손들과 지역 유림들은 김응룡, 김몽룡 두 충신형제의 충효행적을 기리기 위해 감모재(感慕齋)를 지어 후학 양성과 충효쌍전의 정신을 기리는 제사를 지내왔다. 감모재는 훗날 청도김씨 집안서원이었으나 훼철된 청도의 남계서원의 계자와 고창 청도 김씨의 터전인 상하면 검산리의 산자를 따서 계산서원(溪山書院)으로 거듭났다. 감모재에 있던 청도 김씨 스무재 서당은 김도의가 개설하고 초대 훈장을 맡아 강학하였는데, 소문을 듣고 영광 등 전라도 각지에서 선비들이 모여들어 공부하던 서당으로 이름을 날렸고 과거급제자도 8명이나 배출하였다. 명성을 듣고 천재시인 김삿갓이 두 번이나 방문하였다.

김삿갓의 스무재 서당 방문시에 쓴 풍자시도 문집에 전해온다. 이 유서깊은 계산서원 마당에 청도 김씨 김응룡 형제의 임진왜란 행주대첩 순국비를 행주대첩 424년만인 2017에야 건립하였다. 김응룡 의병장 후손 김규일은 손화중 대접주와 함께 동학농민혁명에 나섰다가 갑오년 12월에 순국하였다. 서울대 자연대 학생회장으로 1986년 4월 민주화를 외치며 분신한 민주화운동가 김세진 열사, 전북대 학생 민주화운동을 한 김윤덕 민주당 사무총장이 그 후손들이다. 의로운 이들을 기리는 추모비가 상하면 고산마을 어귀에 있다.

고창 쌀 먹고 이긴 행주대첩, 되살아나는 동호항

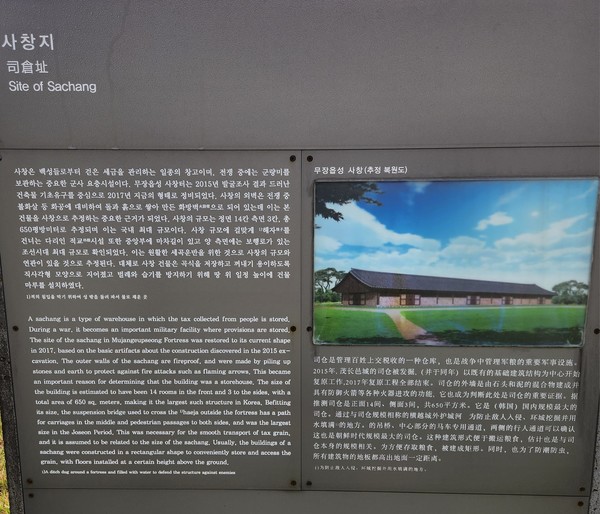

임진왜란 3대첩에서 맹활약한 고창의병장 3인의 행적에서 공통되는 부분이 고창쌀을 모아 군량미로 전선에 보냈다는 기록이다. 진주대첩에 참여한 무장현감 은재공 유한량과 이순신을 지원한 사호공 오익창의 의병기록에도 의곡을 모았다는 기록이 있다. 행주대첩에 참전한 김응룡 의병장의 경우에는 오늘날 해리면 동호항(당시 동백정포)에서 뱃길로 행주산성 한양을 왕래했다는 수송로 기록도 있다. 여기서 눈여겨 볼 점이 무장읍성 사창(세곡, 군량미 비축창고)의 거대한 규모다.

무장읍성 복원 과정에서 확인된 사창터 규모는 정면 14칸, 측면 3칸으로 전국최대 규모 사창으로 확인되었다. 또한 양곡수송을 위한 길목에 있는 인공수로장애물인 해자를 건너는 다리인 적교도 우마차도와 보도가 따로 있을 정도로 큰 규모다. 조선시대에도 곡창지대인 고창지역의 쌀생산지로서의 위상을 웅변하는 문화유산이다. 전국 최고 명품브랜드인 수박, 멜론에 이어서 고창 친환경 쌀은 브랜드화에 성공하였다.

수광벼의 좋은 미질과 철저한 품질관리, 도정직후 배송, 고급쌀 브랜드마케팅 전략으로 단숨에 경기미보다 비싸게 팔리는 명품쌀, 높을고창 쌀의 명성을 얻게 되었다. 행주대첩 승리의 전사들이 먹고 이겼던 고창 쌀브랜드를 잘 살려나가면, 1년에 수천억의 웃돈을 농민들께 돌려줄 수 있을 것이다. 농수산물도 통합 브랜드 전략에서 이겨야 농어민의 소득증대로 이어진다. 승리를 갈망하는 국가대표나 운동선수, 수험생들에게 행주대첩 필승 쌀인 고창 쌀 브랜드는 얼마나 매력적인 쌀인가? 역사 속에는 무진장한 이야기와 브랜드 소재가 숨겨져있다.

신증동국여지승람에도 기록된 동백정, 전라도 관찰사를 지낸 김종직의 시에도 나오는 동백꽃이 흐드러지게 핀 동백정이 있던 동호항도 되살아나고 있다. 2019년부터 어촌 어항을 정비하여 관광과 소득사업을 지원하려는 어촌뉴딜 300사업의 첫번째 사업으로 동호항이 선정되었다. 국비 등 112억을 투자하여, 주변정비, 어촌체험시설, 마을특화사업 시설 등을 마무리했다.

조선시대 무장현 최고 물동항이던 동백정포가 어촌관광 거점으로 되살아난 것이다. 이어서 죽도, 고리포, 상포, 장호, 하전 등 고창의 어항들이 차례차례 어촌뉴딜사업으로 새롭게 살아나고 있다. 이제라도 행주대첩과 인연이 깊은 높을고창 쌀과 동호항의 명성을 되찾아서 다행이다.역사는 끝없는 생명력과 의미 부여로 오늘에도 늘 우리곁에 살아있어야 참 역사다.

/글·사진=유기상(문학박사·전 고창군수)