유기상의 전북 문화 이야기(40)

우리 겨레는 일찍이 고인돌시대부터 천문 지리 인사를 하나로 꿰어보는 천지인합일 사상을 공유하고 살았다. 금수강산 길지 중에서도 하늘이 짓고 땅이 숨겨둔 터를 소개하는 이른바 비결, 비기 등이 유행하기도 했다. 호남지방 고을별로 명당길지를 소개하는 <옥룡자유세비록>은 국사로 불린 도선국사 이름을 빌린 비결서이다. 지난번 고창현 편에 이어 흥덕현 편을 소개해본다.

"흥덕으로 길을 가니 호암(壺巖)이 여기로다. 반등산 일대맥이 절절이 기묘하다. ᆢ굴중에 있는 혈을 어느 명안이 알아볼까? ᆢ선운 백운 양대맥에 호남대지 숨었구나. 좌우선인 춤을 추고 옥호(玉壺)가 뛰는구나. ᆢ수구(水口) 한문 바라보니 일점우산(一点牛山) 새롭도다. ᆢ육경봉(六卿峰)을 자세히 보니 문천무만 어려울까 ᆢ 호남의 팔대혈(八大穴)에 기중보기 어려워라. ᆢ 선인등주(仙人登舟) 흠없이장구하리. 함하일린 일대혈은 백씨지물 되리로다. ᆢ동십리 반월형(半月形)은 혈재평지 하였구나 "

끝부분에 나온 두 곳, 근촌 백관수 생가터로 알려진 성내면 생근리 복조리명당인 함하일린, 성내 월산리 편월마을인 반월형 두 곳을 빼고는 모두가 병바위 주변 인천강과 어울어진 지역이다. 병바위 주변 반암, 호암, 영모정, 선동마을 등에 비결지가 몰려있는 것이다.

마한을 세운 선인들이 수도하던 선인봉, 신선이 춤추고 노닐던 금반옥호...선인무수

병바위 주변 지역은 흥덕현 소속이나, 고창현 산내면, 무장현 탁곡면이 겹치는 3현의 접경지로 인천강이 태극을 이루며 휘감아 도는 요충지이다. 수태극 정점으로 강의 머리를 뜻하는 강정(江頂) 마을은 무장현 강정, 흥덕현 강정으로 두현이 서로 취하려한 곳이다. 호암마을 모정주위에 북두칠성 형태로 놓인 천문대와 천제단 고인돌과 주변의 고인돌 무리를 보면, 고인돌 시대부터 호암마을 주변 산천을 성스럽게 여기고 천제를 지내온 것을 알 수 있다.

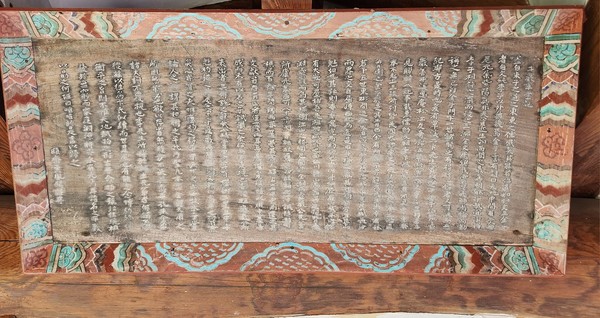

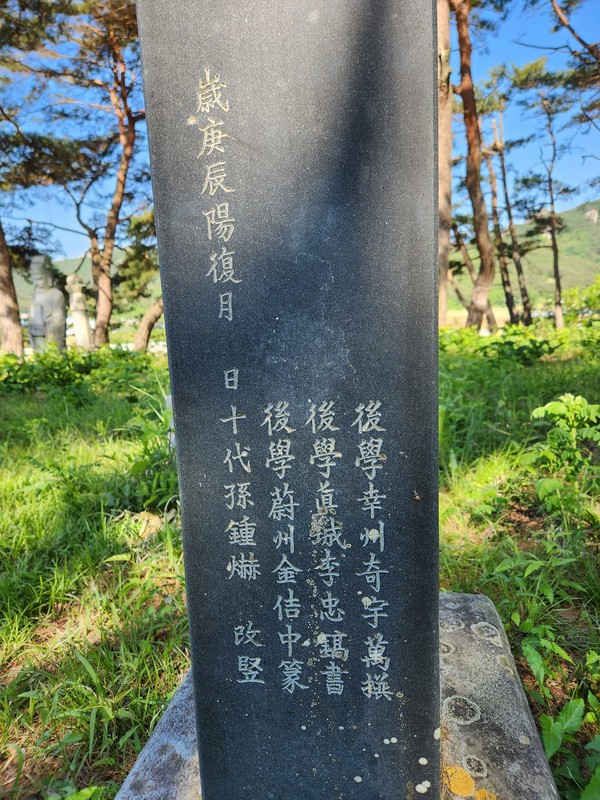

호리병 모양 병바위, 호암(壺巖)을 따서 아호를 쓴 초계변씨 변성온(卞成溫1530~1614)과 변성진(卞成振 1549~1623) 형제는 이곳에서 공부하고 인천강변의 금반옥호혈(금으로 만든 소반에 옥으로 만든 술병모양) 이라는 호남대혈에 잠들었다. 호암선생 묘소 동쪽 아산초등학교 뒷편에 북두칠성 기운과 이어젔다하여 두락암(斗絡巖), 미륵, 성인 등 존자가 계실 자리라 해서 존좌(尊座)바위의 천길 절벽에는 초계변씨의 두암초당(斗巖草堂)이 북두칠성 정기받은 성인을 기다리며 자리하고 있다. 북두칠성 별 두斗자를 곡식을 되는 말 두斗로 잘못 새긴 해설들이 퍼져있는데, 초당에 걸린 황윤석의 두암초당 기문과 김길중의 호암팔경중 두암초당 한시를 보면 북두칠성(天回斗柄) 바위임이 명확하다. 고창군 안내문을 어서 바로잡으면 좋겠다.

병바위의 한자표기 호암마을은 일찍부터 한국의 살기좋은 곳, 십승지의 하나로 꼽았던 곳이다. 그래서인지 비결서에서도 첫번째가 호암이다. 호암주변 절경을 호암 변선생을 이어서, 호은 김길중은 호암8경을, 호암 변성온 후손인 이산 변종혁(尼山 卞鍾爀1873~ 1947)은 호암33경을, 호당 류명석은 호암17경을 꼽고 있다. 그 가운데서도 풍수상 호남대혈 또는 호남8대명당으로 흔히 세 곳을 꼽는데, 세 길지가 반경 5리 안에 모여 있으니 천하제일복지가 아닐 수 없다.

신선이 춤추는 소맷자락, 엘지그룹 발복지

병바위와 소반바위를 최고급으로 포장한 명당, 인천강변 바위턱의 금반옥호혈은 초계변씨 문중산으로 호암 변성온 유택이 있다. 신선이 잔치집에서 흥에겨워 대취하고 누었다는 반암마을 차일봉 아래 선인취와혈은 인촌 김성수의 할머니 연일정씨가 선운사 대웅전 뒷편의 남편묘소를 건너다보며 안장되었다. 연일정씨는 정운천 전 농식품부 장관의 고조모다. 선인봉아래 선동마을 뒷산 기슭에 좌우신선이 춤추는 소맷자락 형국이라는 선인무수혈은 엘지그룹 능성구씨 3세 구연 부부의 유택이다. 어찌하여 능성구씨 선영이 이곳 병바위 주변 선운산 자락에 있을까? 비결을 찾아 명당길지에 모신 선영을 되찾기 위해 수백년간 묫자리 소송 끝에 지켜낸 능성구씨 발복지다.

고인돌 시대 신성한 하늘땅 기운을 알아보고 고인돌 천제단을 호암마을에 설치한 이래, 수많은 선인들이 이곳의 수려한 자연을 경배하고 노래해왔다. 조선중기 퇴계, 하서 문인으로 이곳에서 노닐다가 금반옥호혈에 묻힌 병바위 선인 호암 변성온이 호암을 호로 썼다. 구한말 반암에 살던 울산김씨 하서 후손인 김길중(金佶中 1882~1949)은 병바위를 따서 호은壺隱으로 호를 썼고 정자서당 당호를 호은정이라 걸고, '호암팔경'이란 7언절구 한시 8수를 남겼다. 영광 홍농에서 서당을 하다가 풍수길지를 찾아 호암으로 이거,

병바위를 딴 호당壺堂이란 아호를 쓴 고흥류씨 유학자 류명석(柳命錫 1887~1966) 은 호산재(壺山齋)란 당호를 걸고 후학을 양성하며 <호당유고> 를 남겼다. 대를 이어 아호와 당호에 병바위 호암을 애용하고, 여러 한시의 글감이나 그림의 화재로 병바위 주변 풍경을 소재로 삼아 온 것이다. 필자가 군수취임 직후부터 비결에도 첫째이고, 무진장한 인문ㆍ생태자연의 보고이건만 국가유산이 아니던 병바위 일원을 국가유산 지정작업을 추진하여, 2021년 12월에 국가유산 명승으로 최종확정하여 체계적 보존활용을 강구하기 시작하였다.

신선이 살아야 명승이다

인걸은 지령이라던가? 십승지, 호남8대 명당인 이곳에서 높을고창의 걸출한 인재들이 줄을 잇고 있다. 흔치 않은 호남의 퇴계문인으로서 하서 김인후의 제자인 호암 변성온, 인천 변성진 형제와 반암마을에 세거하는 울산김씨의 연고로 하서 김인후 선생이 반암마을에서 강학하였다. 세계최대의 역사기록인 조선왕조실록을 임진왜란때 지켜낸 도암 오희길의 사당 금암사도 두락암 줄기인 옥녀탄금혈 가야금바위 금암(琴巖)을 딴 이름이다. 국창 김소희도 이곳 옥녀탄금혈 기운을 받아 여기에서 득음을 했다. 성재 기삼연 의병장 휘하에서 의병을 한 이철형 의병장도 반암출신이다.

사회주의 역사관으로 한국사를 조망한 <조선봉건사회경제사 > 등 명저를 남긴 동암 백남운은 반암마을에서 서당을 하던 유학자 수당 백낙규의 아들로 태어났다. 해방후 월북하여 북한의 초대 문부상, 최고인민회의 의장까지 지낸 거인이나, 남북분단 이념논쟁으로 한 때는 부르지도 못한 이름이었다. 근래에도 예산실 예산국장, 국토교통본부장, 제주도 부지사를 역임하며 고창과 전북의 국비확보에 크게 기여한 류덕상, 의사 류연창, 문재인 대통령 경호처장을 지낸 류연상이 호암마을 출신으로 호당 류명석의 손자이다.

최근에는 대한성공회의 사제를 은퇴한 후 반암에 귀촌하여 병바위 뒷편에 생태움막을 짓고, 입양한 아이들을 키우면서 생명운동과 다석철학을 실천하며 사시는 윤정현 신부가 신선이다. 병바위와 인천강 생태를 끔직이도 챙기면서 병바위주변이 지나친 난개발로 상처날까 가슴졸이며 문화환경 지킴이를 자청한다. 최고의 다석 전공 철학자로 이곳에서 <없이 계시는 하느님>, <다석 유영모의 늙은이 풀이>라는 화제의 인문학 명저를 출간했다. 산이 높아서 명산이 아니다. 신선이 살아야 명산이다. 윤정현 신부 같은 신선이 깃들어 사니 과연 선인봉아래 신선고을이 아닌가? 비결도 결국 사람노릇하기에 달렸다.

/글·사진=유기상(문학박사·전 고창군수)