길에서 역사를 만나다

조선시대 영남지방의 사대부들이 서울로 가던 길이 세 개가 있었다. 부산 동래에서 경주와 영천 안동영주 풍기를 거쳐 죽령 넘어 서울로 가던 길이 열닷새 길이었고, 양산, 삼랑진 밀양 대구 상주 낙동나루를 거쳐 문경새재 넘어 가는 열나흘 길이었다. 마지막이 김천을 지나 추풍령을 넘어 청주로 해서 가는 길이 열엿새 길이었다. 그러나 벼슬길에 오르거나 과거를 보러가던 선비들은 추풍령은 추풍낙엽처럼 떨어진다는 속설 때문에 넘지 않았고, 죽령은 죽 미끄러진다는 속설 때문에 넘지 않고 경사스러운 소식을 듣는다는 문경의 새재를 넘었다.

“문경새재는 웬 고갠가 굽이야 굽이굽이가 눈물이 난다

노다 가세 노다 가세 저 달이 떴다지도록 노다나 가세

서산에 지는 해는 지고 싶어서 지며 날 두고 가는 님은 가고 싶어서 가느냐

청천하늘엔 잔별도 많고 우리네 살림살이 수심도 많다

아리 아이랑 아리아리랑 아라리가 났네“

진도 아리랑 속에 나오는 칠천만 우리민족의 노래 아리랑 가락을 부르며 넘는 고개가 바로 문경새재다.

문경새재가 있는 문경은 삼국시대에 고구려와 신라, 백제의 세력이 각축전을 벌인 전략적 요충지였다.

또한 이 지역 선비들은 경치가 좋은 곳이 널려 있다고 해서 마음속의 고향 즉 심향心鄕이라고 부르는 문경읍 하리에는 조선시대 화봉원(華封院)이 있었으며 문경현의 감옥이 있었다는데, 지금은 온천이 나와 문경온천개발지가 되었다.

문경현의 위쪽이 되므로 상동네 또는 상리라고 부른 상리의 문경중학교 자리에 문경 객사가 있었고, 경운루(慶雲樓)라는 누가 있었지만 그 역시 옛 이름 속에나 남아 있을 뿐이다.

문경 시외버스 터미널을 지나자 삼거리에 이르고 TV 드라마 『태조 왕건』 촬영장이 3km 그리 멀지 않다. 문경에서 새재, 즉 조령(鳥嶺)으로 가는 ‘털목고개’는 제법 험한 고개인데 산을 절개를 하면서 길을 만들어 차도가 되고 말았다. 문경새재와 상주, 충주로 길은 나뉘고 천주교 안동교구 진안리 성지가 나타난다.

문경읍 진안리(陣安里)는 임진왜란 때 진을 쳤던 안쪽이 되므로 진안이라고 하였는데, 옛날, 이곳 진안리의 ‘오리터 마을’에서 길이 두 개로 나뉘었다. 그 첫 번째가 문경읍을 거쳐 마원리로 가는 길이고, 두 번째가 문경 고을에서 오리 쯤 된다고 해서 이름 지어진 오리터마을에서 문경읍 하리와 진안리 경계에 있는 잣바산 서쪽 허리를 지나 마원리로 가는 길이었다. 멀리 새재가 바라다 보이는 문경읍 하초리는 본래 문경군 촉고면의 지역으로 푸실 아래쪽에 되므로 아랫푸실, 또는 하초곡이라고 하였는데, 하초 남쪽 길가에 열녀 윤씨의 열녀문이 있다. 하초 북쪽에는 옛날 만석군이 살았다는 만석골이 있고, 하초 둥북쪽에는 홍씨가 살았다고 해서 이름 지은 홍골이 있다.

문경새재, 천연 요새임에도 임진왜란 때 제대로 방어된 적 없어

<택리지>에서 이중환은 ‘새재’와 ‘죽령’만을 나라의 큰 고개라 하고 나머지는 작은 고개라 했다. 그것은 고개의 높이만을 기준으로 한 것이 아니고 교통량이라든가 도로의 중요성까지 감안하여 붙인 명칭이었을 것으로 추정된다. 하지만 모두 다 큰 고개임은 사실이다. ‘새재’라는 이름은 새도 날아서 넘기 힘들 만큼 험한 고개라고 하여 그렇게 붙여졌다고도 하고, 억새풀이 많이 우거져 있어서 붙여졌다고도 한다.

하초리를 지나 중초리에 이르고 음식점 밀집거리를 지나면 문경새재 길 박물관이 있다. 그곳에서 문경새재 박물관 학예연구사인 안태현씨와 동행하여 새재를 오른다.

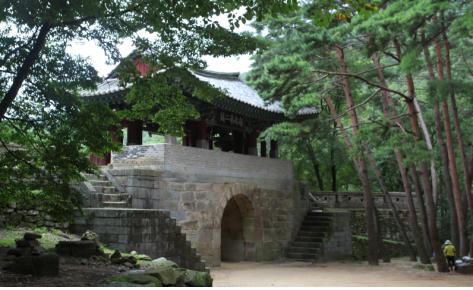

이곳 문경새재에 산성과 관문인 주흘관(主屹關)이 들어선 것은 임진왜란을 치르고도 100년이 더 지난 1708년(숙종 34)이었다. 세 관문 중 제 모습을 비교적 제일 많이 간직하고 있는 주흘관 위 초곡천 건너에 드라마 세트장이 있다.

신라와 고려시대 나라의 대동맥이었던 하늘재 즉 계립령을 대신하여 문경새재를 개척한 것은 조선 태종 때였다고 기록되어 있다.

그러나 ‘새재발굴조사사업’을 실시한 결과에 의하면 이 고갯길은 고려시대 이전부터 뚫려 있었고 사람들이 물물교환을 하거나 묵어가기도 했던 객관, 즉 원(院)이 있었던 것으로 밝혀졌다. 그런 여러 가지 정황을 보면 신라시대 때부터 자연히 이루어진 좁은 길이 있었음을 알 수 있다.

조령 제일 관문은 주흘관. 조령제일관문으로 불리고 있는데, 홍예문으로 되어 있고, 그 위에 문루가 있으며, 영남제일루라고 쓴 현판이 걸려 있으며 그 동쪽에 주흘신사가 있다. 이 사당은 소사(小祠)로 되어 나라에서 봄. 가을로 향(香)과 축(祝)을 내리어 제사를 지냈다. 문경새재는 나라 안에서도 중요한 천연의 요새임에도 불구하고 임진왜란 때에 제대로 방어된 적이 없었다. 1589년에 중봉 조헌이 도끼를 옆에 끼고 왜적 방비책으로 영남지방과 문경새재에 경계를 더할 것을 상소했으나 묵살되었다.

그로부터 3년이 지난 1592년 4월 14일, 부산포에 상륙한 왜군은 채 보름도 지나지 않아 선산과 상주를 함락시키고 문경으로 진격해왔다. 신립은 충주의 단월역에 군사를 주둔시킨 뒤 충주목사 이종장, 종사관 김여물과 함께 새재를 정찰한 뒤에 작전회의를 열었지만 여러 가지를 고려하여 충주에 있는 남한강가 탄금대 앞에 배수진을 쳤다. 조령의 중요성을 알았던 왜군은 새재를 넘으면서 세 차례나 수색대를 보냈지만 아무런 저항도 받지 않았다. 한 명의 조선군도 배치되어 있지 않음을 알게 된 왜군은 춤을 추고 노래하면서 고개를 넘었다고 한다. 이어서 왜군은 충주 탄금대(彈琴臺)에 배수진을 친 조선 방어군을 전멸시켰다.

그 때 신립 장군이 새재에서 적병을 막았다면 전란의 양상이 바뀌었을 것이라고 하는데 유성룡은 당시의 상황이 다음과 같이 기록하고 있다.

“임진란에 조정에서 변기(邊璣)를 보내어 조령을 지키게 했는데, 신립(申砬)이 충주에 이르러서 변기를 위하로 불러들여 조령 지키는 일을 버리게 되었다. 적이 조령 길에 복병이 있을까 두려워 수일간을 접근하지 못하고 배회하면서 여러 번 척후로 자세히 살펴 복병이 없음을 알고 난 후에 비로소 조령을 통과했다. 이제독(명나라의 이여송)이 조령을 살펴보고 탄식하기를, “이 같은 천연의 험지를 적에게 넘기다니, 신총병(申總兵)은 참으로 병법을 모르는 자”라고 하였다. 내가 이듬해인 계사년에 남쪽의 진중을 왕래면서 다시 조령의 형세를 보니, 관문을 설치하고 양변을 따라 복병하면 적을 방어할 수 있을 것 같았으나 군읍에 씻은 듯이 사람이 없었으니 어찌할 도리가 없었다.”

조선의 최정예부대를 거느렸던 신립은 문경새재를 넘어 밀고 올라오던 왜장 가등청정과 소서행장을 맞아 분전하였으나 결국 참패하였고, 천추의 한을 품은 채 남한강으로 투신 자결하고 말았다.

나라 안에 제일가는 옛길로 손색 없을 만큼 아름답고 평화롭고 한적한 길

조선시대 후기까지 영남사람들의 길목이었던 새재가 사람들의 기억 속에서 사라지게 된 것은 일제시대인 1925년이었다. 문경읍 각서리에서 해발 548m의 이화령을 넘어 충청북도 괴산군으로 가는 산길에 신작로와 터널을 뚫은 것이다. 곧 바로 역사와 전설의 고개 새재는 버려진 길이 되고 말았다. 그러다가 70년대 중반에 들어서 퇴락했던 관문들을 새로 복원하면서 사적 제147호로 지정되었고 명소로 알려지기 시작했다. 게다가 근래에 들어서는 TV의 대하사극 『태조 왕건』이 방영되면서 더욱 유명세를 탔고 그 바람에 <새재노래>역시 사람들의 입에서 입으로 이어져 갔다.

“문경새재 물박달나무. 홍두깨방망이로 다 나간다. 홍두깨방망이 팔자 좋아. 큰 아기 손질에 놀아난다. 문경새재 넘어갈 때, 구비야, 구비야 눈물이 난다.”

새재 50리 길에 우거졌던 박달나무도, 한국전쟁 전까지 이 일대 주민들이 만들어 팔았다는 방망이도 이제는 모두 옛말이 되고 말았다.

“문경새재는 단순한 관광이 아니라 옛길 걷기를 통해 심신을 단련하고 역사를 체험하는 체험프로그램을 많이 만들고 옛길 박물관의 역할을 할 것입니다.” 함께 길을 걷던 안태현 학예연구사의 말이다.

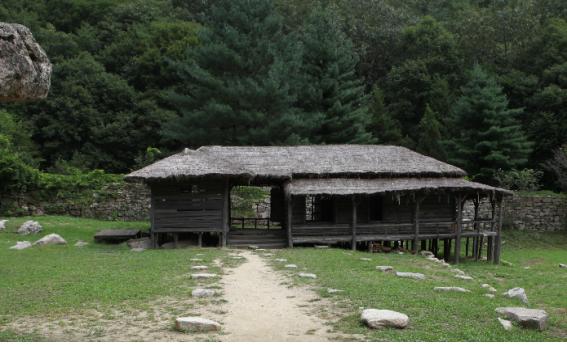

문경새재는 나라 안에 제일가는 옛길로 손색이 없을 만큼 아름답고 평화롭고 그리고 한적하다. 숲도 숲이지만 시냇가의 물 흐르는 소리, 새소리가 길을 가는 사람들을 동무해주는 길 그 길을 한참 따라 올라가면 엣 주막 터에 복원된 주막들이 있다.

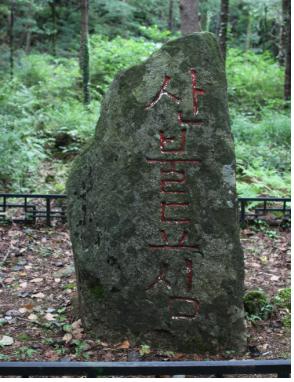

곧이어 임기가 끝난 경상도 관찰사가 새로 취임하는 관찰사에게 업무를 인수인계하는 장소로 사용되었다는 교구정(交龜亭)터에 이르는데, 이건물은 성종 때 현감 신승명(愼承命)이 세웠다고 한다. 교구정터를 지나면 조선 후기에 만들어진 ‘산불됴심’이라고 새겨진 표지석이 나타난다. 골짜기가 깊을수록 단풍잎은 더욱 붉게 물들고 양 옆을 흐르는 물소리는 맑고도 청아하다.

<신증동국여지승람>에 “용추(龍湫) 새재[草岾] 밑의 동화원(桐華院) 서북쪽 1리에 있다.”고 실려 있는 용추에서 다리를 건너자 둘째 관문인 조곡관(鳥谷關)이고 이곳에서 안태현 씨를 보내고 천천히 걸어가자 예전에 원집이 있던 동화원(東華院)이다.

동화원 자리에는 주점이 하나 들어서 있고, 그곳을 지날 때면 의례히 들리는 음악소리, 현대판 주막이라고 해야겠다.

문경시에서 만든 책바위를 지나 고개를 조금 오르자 나타나는 마지막 제 3관문인 조령관(鳥嶺關)이다. 문경읍 상초리와 충북 괴산군 연풍면 원풍리 경계에 있는 관문으로 홍예로 되어 있는 이문이 만들어진 것은 숙ㅈ오 34년인 1708년이었다. 그 때 지은 문루는 1907년 의병전쟁 때 불에 타 없어지고 현재 남아 있는 문루는 1976년에 복원된 것이다.

1718년 조선통신사의 제술관으로 일본을 다녀온 신유한(申維翰)이 지은 『해유록(海遊錄)』에 이곳 조령을 지나던 상황이 다음과 같이 실려 있다.

“4월 17일 기미(己未). 비를 맞으면서 조령을 오르는데 잿길이 진흙이어서 말발굽이 빠지므로 가기가 매우 힘들었다. 고개 위에 초사(草舍)를 설치하여 일행의 말 갈아타는 처소로 삼았다. 나는 곧 김천의 역마를 타고 가 저녁에 문경에서 잤다.”

신선이 달밤에 놀라고 마고 할머니가 놀았다는 신선봉 자락

지금은 관광자원으로 활용하기 위하여 도로를 잘 정비하고 있지만 옛날에는 도로가 손상되어도 보수조차 제대로 하지 않는 경우가 많았던 것이다.

땀을 식히고 있는 조령관 문루가 바로 백두대간이다.

조령관을 지나 충청도 땅으로 넘어서자 문경 쪽이 마사토로 깐 흙길인 것과 달리 어디서나 흔하게 볼 수 있는 보도블럭이 깔려 있다. 같은 새재인데도 자치단체의 시책에 따라 이렇게 다를 수도 있다는 것은 얼마나 말도 안 되는 일인가? 적어도 일관성의 차원에서도 그렇고, 필자와 같이 옛길의 보존을 주장하는 입장에서 보면 너무 안타까운 마음이다.

인접한 두 곳의 문화가 이렇게 다른 것을 보면 “십리 간에 말이 다르고 백리 간에 풍속이 다르다”는 옛말이 제대로 실감난다. 길은 연풍면 원풍리로 이어진다.

한편 이길 영남대로는 조선후기까지 조선통신사들이 다녔던 길이기도 하다. 그들은 서울에서 출발하여 문경까지는 영남대로를 이용했고, 그 다음에는 대부분 용궁과 비안, 영천, 경주, 울산을 거쳐 동래로 이어지는 길을 택했으며 일부는 김천을 거쳐 창녕과 밀양을 거쳐 동래로 이르는 길을 택했다고 한다.

옛날에 신선이 달밤에 놀랐다는 이야기도 있고, 마고 할머니가 이 산에 와서 놀았다고도 하는 신선봉 자락을 지나 대불광산 서쪽에 있는 작은 새재를 지난다. 큰 새재 서쪽에 있는 작은 재라서 지어진 이름으로 소조령(小鳥嶺)이라고도 하는 그 동쪽에 있는 신혜원은 조선시대에 원집이 있었던 마을 이다. 작은 새재를 넘자 충주시 상모면 화천리에 이르고 석문동천을 가로질러 놓은 대안보교를 지나 옛길을 따라가자 수안보에 이른다. 성현이 지은 『용재총화』에 “충청도 충주 안부역(安富驛) 큰 길 가에 온천이 있는데, 샘물이 미지근하고 별로 뜨겁지 않다”는 기록이 있는 이 온천지대에서 하루를 길가에서 보낸 다리를 풀어준다면 금상첨화가 아닐까?

/신정일(문화사학자·길 위의 인문학 우리 땅 걷기 이사장)