이화구의 '생각 줍기'

오늘은 휴일이라 아침을 먹고 주변 공원으로 산책을 나갔는데 어린이들 운동회가 있는 날이었습니다. 그래서 그런지 공원운동장에는 만국기가 걸려있고, 만국기가 파란 하늘 아래서 힘차게 펄럭이는 걸 보니 옛날 시골 초등학교 시절의 가을 운동회가 생각나 찬바람과 함께 찾아오는 가을의 각종 향연은 무심한 우리들의 마음까지 설레게 만든다는 생각이 들었습니다.

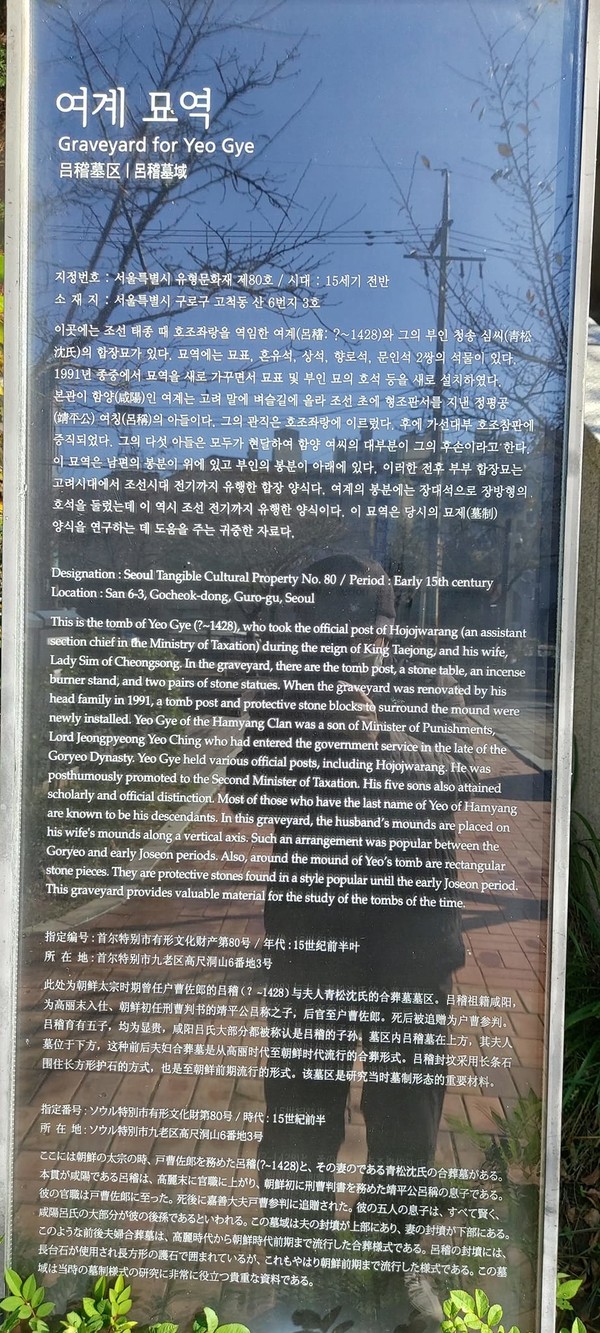

역시 가을이 사뭇 반겨지는 것은 신선한 날씨 때문 만은 아닌 것 같습니다. 오늘도 공원을 지나 동네 뒷산 오솔길을 걸어 반대편으로 하산하는데 그곳에는 조선 초기 문인 여계(呂稽) 선생의 묘역(서울시 유형문화재 제80호)을 만났습니다. 오늘은 벌초를 하는 날이라 개방되어 들어가 보니 여계 선생과 부인의 묘소의 배치가 일반적으로 나란히 두 부부의 묘를 쌍봉으로 모시는 경우와 달리 앞뒤로 모셔져 있었습니다.

그것도 부인의 묘가 앞에 위치하고 비석도 부인의 묘 앞에 세워졌고, 남편의 묘는 뒤에 위치하고 묘 앞에는 비석 하나 없는 특이한 형태였습니다. 벌초를 하시며 묘역을 관리하시는 분들도 모르고 계셨다가 제가 말씀을 드리는 그제서야 묘비를 읽어 보시더니 그렇다고 하십니다.

묘비에는 ‘배정부인청송심씨부전(配貞夫人靑松沈氏祔前)’, 즉 '배우자 정부인 청송심 씨를 앞에 합장하다'라는 내용이 새겨져 있었기 때문입니다. 제가 이런 묘의 형태를 처음 본 것은 오래전 전주시 덕진구 금상동 법수뫼 마을에 모신 저희 조상님이신 이방간(회안대군) 할아버지의 묘소를 방문하여 처음 알게 되었습니다. 회안대군 묘소는 전면에서 보면 묘가 한 기만 있는 것처럼 보이나 옆에서 보면 묘가 두 기가 있습니다.

회안대군의 묘는 금릉부부인 금씨(金陵府夫人琴氏)의 묘와 함께 앞뒤로 놓여 있는데, 일반적인 부부 묘와는 달리 부인 묘가 앞쪽에 있습니다. 들리는 얘기로는 부인의 공이 커서 회안대군께서 부인을 높여 주기 위한 마음이 담겨 유언으로 남겼다는 얘기가 있습니다.

부인 묘가 남편의 묘 앞에 모신 경우는 고려시대부터 조선 초기까지 일부 행해졌던 묘제(墓制)의 형식으로 죽어서라도 부인(여성)을 우대하는 관습에서 나온 전통으로 우리나라에만 있었던 무덤 형식이 아닌가 싶습니다.

가을은 물질적으로 풍성한 수확의 계절이지만 한편으로 우리 주변의 자연환경은 우리를 내면의 세계로 들도록 하는 거 같습니다. 가을꽃의 수수함엔 차분한 기운이 있어 마치 한여름 들떠 밖으로 밖으로만 향하던 우리의 마음을 잡아 다소곳이 내면을 들여다보며 사색에 들라는 몸짓 같기 때문입니다.

또한 가을에 생각을 많게 하는 것은 무엇보다 자신의 내면 깊은 곳에서 일어나는 자신과의 진솔한 대화이며 양심적인 자기 성찰이 아닌가 싶습니다. 그리고 우리는 가을에 이러한 자아에 대한 성찰이 있어야 다가올 매서운 겨울을 견딜 수 있을 것 같습니다.

/글·사진: 이화구(CPA 국제공인회계사·임실문협회원)