조선왕조실록과 사람들

세계기록유산 조선왕조실록

조선왕조실록(이하 실록)은 국보이자 유네스코에서 세계기록유산으로 등재한 세계적인 기록물이다. 그런데 실록의 편찬과정과 특정 내용에 대해서는 많은 연구와 논문이 있을 뿐더러 드라마로 제작되어 국민적 호응을 받아 대중화되었지만, 실록을 보존하고 지켜 온 일에 대해서는 별로 관심을 두지 않는다.

또한 실록을 보관하던 사고(史庫)가 고려와 조선시대 모두 몇 군데나 있었으며, 어떻게 변화되어 왔고 운영되었는지, 사고에 보관하던 각종 문헌은 실록을 비롯하여 어떠한 것들이 있었는지에 대해서는 모르는 경우가 허다하다. 더욱이 실록에 관심을 갖는 연구자들마저 사고에 보관하던 문헌 중에는 특정 집안의 족보와 특정인의 문집 등이 보관되어 있었다는 사실을 모르는 경우가 허다하다.

마찬가지로 임진왜란이라는 미증유의 전란 중에 춘추관(春秋館)․충주(忠州)․성주(星州)사고에 보관하던 실록이 모두 멸실(滅失)되고, 전주사고본 실록이 유일본으로 보존된 사실은 기억하지만, 정읍 태인의 선비 안의와 손홍록, 영은사 주지 희묵 등의 승려 그리고 정읍 사람들이 전주사고본 실록을 1년이 넘게 내장산의 용굴암(龍窟菴)․은적암(隱寂菴)․비래암(飛來菴)에서 지켜냈다는 사실에 대해서는 그다지 알려져 있지 않다. 설령 그러한 사실을 알고 있다 하더라도 언제 어떻게 누가 어떤 방법으로 지켜냈느냐에 대해서는 그다지 알려하지 않는다. 결과론에 치우친 까닭이다.

오랜 전통을 간직한 국가나 민족 또는 집안은 대체로 그에 합당한 기록을 가지고 있다. 기록문화는 한 개인이나 사회 또는 국가와 민족의 뿌리를 보여주는 것이며, 이를 통해 후인들은 선열들의 삶에서 교훈을 얻고 보다 나은 미래를 개척하기 위한 유용한 도구로 활용한다. 우리가 세계적인 기록유산을 간직하고 이를 세계에 널리 알리는 것도 중요하지만, 이를 지켜낸 분들에 대해서 조명하고, 그들의 노고에 대해서 잊지 않는 것 또한 중요하다.

조선의 전기에 해당하는 태조부터 명종까지의 역사적 사실을 기록한 실록이 임진왜란 때 모두 멸실되었다면, 우리는 조선에 대해서 반쪽짜리밖에 알 수 없을 것이고, 오늘날 드라마로 제작되어 국민적 관심을 얻고 있는 사극(史劇) 제작은 아예 꿈도 꾸지 못했을 것이다. 또한 유네스코에서 세계적인 기록유산으로 등재하는 기회도 갖지 못했을 것이며, 자랑스러운 기록유산을 볼 수 있는 기회조차 갖지 못했을 것이다. 이러한 것을 가능하게 한 것이 바로 임진왜란 당시 정읍 사람들이 한 역사지킴이의 역할이었다.

임진왜란으로 인한 실록의 소실(燒失)과 보존(保存)

조선은 고려의 선례先例에 따라 전기부터 내‧외사고를 설치하여 실록을 보존하였다. 외사고가 교통․행정상의 중심지인 읍치邑治에 위치함으로써 ‘화재와 외적의 침입이 우려된다.’는 양성지梁誠之의 지적이 있었으나 중종 때 성주사고에서 발생한 화재사건을 제외하고는 별다른 사건사고없이 보존되었다. 즉, 임진왜란 이전 조선의 실록은 ‘사적분장지책史籍分藏之策’에 의거해서 추진된 사고관리로 실록을 보존한 것이다.

그런데 임진왜란이 일어나면서 사고 운영에 커다란 전환점을 맞게 되었다. 공교롭게도 전주사고를 제외한 세 곳의 사고가 일본군의 북상로北上路에 있었던 관계로 사고는 소실되고 실록은 멸실滅失된 것이다.

한편 조선전기부터 설치․운영된 외사고에는 충주사고에서처럼 수호관守護官 등이 배치되었고, 숙직을 두어 24시간 지켰다. 그러나 이와 같은 조치도 제대로 지켜지지 않았던 것으로 보인다.

사고의 수직은 참으로 막중한 것입니다. 평시에는 비고秘庫에 사적史籍이 있었고 또한 외방 세 곳에도 나누어 보관했기 때문에 외방에는 수직하는 관원을 두지 않았습니다.

춘추관사고와 외방의 세 곳 등 모두 네 곳에 실록을 나누어 보관하고 있기 때문에 일시에 모든 실록이 멸실될 것으로 여기지 않아 평시에는 수직하는 관원을 두지 않았다는 것이다. 수호관 배치는 성주사고에 화재가 났던 중종 때까지도 지켜졌지만, 그 이후 언제부터인가 유명무실해졌음을 뜻한다.

이를 통해 조선전기의 외사고 관리는 사적분장이라는 효율적인 정책과는 달리 평화가 지속되면서 소홀한 부분도 있었던 것을 알 수 있다. 특히 임진왜란으로 인해 춘추관과 성주 그리고 충주사고에 보관 중이던 실록이 소실된 것은 전쟁이라는 특수성과 전란의 급박성도 원인이 되었겠지만, 실록 관리 체계의 허술함을 보여준다. 사적분장지책에 따라 실록을 보관한 것이 오히려 수호관 배치의 소홀 등 방심을 불러 왔고, 전란에 대비한 이안移安계획조차 준비되지 않았던 것이다.

성주사고의 실록은 일본군에 의해 약탈당하거나 불태워진 것으로 알려졌다. 그러나 일본군의 방화로 성주사고실록이 소실되었다고 보기에는 석연찮은 점이 있다.

성주가 일본군에 함락될 당시의 정황은 다음과 같이 전한다.

23일. 중도中道로 오는 대부대의 왜적은 인동仁同을 불태워 버리고, 우도右道의 왜적은 현풍玄風으로 해서 길을 나누어 낙동강을 건너서 성주를 불태워 버리니, 성주판관 고현高晛은 도망쳐 달아났고, 목사 이덕열李德悅은 겨우 몸만 살아남아서 끝까지 고을을 떠나지 않고 있었다. 적賊이 성 안에 들어와 점거하고 있으면서 목사牧使를 가칭假稱하며 우매한 백성들을 꾀어 모으고, 궁박해진 백성들은 의지할 곳이 없어 적賊에게 항복하고 부동附同하는 자들도 많았다.

성이 함락될 당시 성주판관 고현은 도망가 버렸다. 반면 성주목사 이덕열은 성이 함락된 후에도 성주의 경계를 벗어나지 않고 탈환의 기회를 엿보고 있었지만, 실록을 지키기 위해서 노력했다는 기록은 보이지 않는다. 성주를 점령한 일본군은 목사를 사칭하며 백성을 안무시켰다. 이에 전란으로 살길이 막막해진 백성들은 의지할 데가 없는 처지가 되어 일본군에게 굴복하였는데, 일본군이 관官에서 보관하던 식량의 일부를 나누어 주니 더욱 복종하게 되었다고 한다.

그런데 성주가 함락되기 전에 실록을 사궤史櫃에 담아 구덩이를 파고 넣어 보관하였으며, 사각史閣은 일본군이 점령한 뒤에도 한동안 남아 있었다. 그럼에도 불구하고 실록이 불태워진 것이다. 이와 같은 정황은 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있다.

하나는 이 같은 사실을 아는 누군가가 일부러 꺼내 불태운 경우이고, 다른 하나는 누군가가 일본군에게 밀고하여 불태워진 경우이다. 전자는 국가의 중대한 기록인 실록을 일본군에게 넘겨주지 않으려 먼저 불에 태운 것으로 볼 수 있다. 후자는 일본군이 성주를 점령한 뒤 취한 일련의 선무공작宣撫工作에 말려든 누군가가 일본군에게 알림으로써 꺼내어져 불태워졌을 것이다. 그러나 후자는 설득력이 약하다. 실록과 같은 조선의 귀중한 서책을 불에 때워 없앨 이유가 없기 때문이다. 따라서 여러 정황을 놓고 볼 때, 국가의 중대한 기록을 일본군에게 넘겨주지 않으려 먼저 불에 태웠을 가능성도 무시할 수 없다.

충주사고의 실록 역시 언제 어떻게 누구에 의해서 소실되었는가에 대한 구체적인 기록은 전하지 않는다. 다만 충주가 점령당할 당시 불태워진 것으로 정리되고 있다. 1592년 4월 28일 신립申砬이 일본군의 북상을 저지하고 충주성을 지키기 위해 탄금대에 배수진을 치자, 충주 인근 백성들은 신립을 믿고서 피난을 떠나지 않았다. 그런데 신립이 전투에서 패전하고 자결하는 급박한 상황에 처하면서 충주성이 함락당하고, 그 때 실록각實錄閣도 소실되었다. 이와 같은 정황은 충주사고에 보관 중이던 실록의 이안 등 어떠한 조치도 취해질 여력이 없었음을 뜻한다. 따라서 충주사고의 실록은 일본군의 충주성 점령 때 불태워진 것으로 보아 무리가 없다.

춘추관사고의 실록은 일본군이 도성을 점령하기 전, 성난 백성에 의해 여러 궁관宮館과 함께 불에 타서 잿더미가 되어 버렸다. 4월 30일 백성과 도성을 버리고 몽진蒙塵길에 오른 선조와 관료들에 대한 배신감 등이 더 해 경복궁을 비롯한 궁궐과 관서에 불을 지를 때, 문무루文武樓와 홍문관弘文館에 소장된 서적, 춘추관의 실록, 다른 서고書庫에 소장된 고려시대 사초와 승정원일기承政院日記 등이 모두 불에 타 버렸다. 이처럼 3대사고의 사각과 실록이 전란으로 인해 모두 소실된 것이다.

그런데 실록이 보존되지 못하고 소실되었음에도 불구하고 그로 인해 사고를 수호해야 할 관할지역의 수령을 비롯하여 누구도 문책을 받지 않았다. 더욱이 몽진 중에 임금과 사초史草를 버리고 도망간 사관史官에 대한 징계도 보이지 않는다. 그 당시 사관의 도망에 대해서 선조를 따르던 이들이 모두 격분하며 “뒷날 상이 환국하시면 이 무리들이 어떻게 살아나겠는가.”라고 하였다. 그렇지만 이들은 모두 명족의 세신(皆名族世臣)들로 관직에 복귀하였고, 광해군 때에는 대관大官까지 지낸 인물도 있다.

이처럼 국왕을 시종侍從해야 하는 사관마저 국왕을 버리고 도망하였을 뿐 아니라 훗날 이들에 대한 징계조차 제대로 이루어지지 않을 정도로 기강이 무너져 버린 정황 속에서 목숨을 걸고 실록을 지키는 일은 쉽지 않은 일이었다.

전주사고본 실록의 정읍 내장산 이안

임진왜란으로 전국이 전쟁터로 변하였지만 1592년 5월 말경, 전라도 지역은 일본군에게 직접적인 침략을 받지 않아 평온하였다. 그러나 일본군의 전라도 침략이 머지않았음은 예상할 수 있는 일이었다.

전세의 급박함을 감지한 전라도관찰사겸순찰사全羅道觀察使兼巡察使 이광李洸은 관원들과 함께 일본군의 침략에 대처하는 방안과 함께 전주사고에 보관 중인 실록과 경기전에 봉안되어 있는 태조 어진御眞의 보존에 대해서 논의하였다. 먼저 사각史閣의 마루 밑을 파고 실록을 묻으려 하였으나 경상도 김산현金山縣(현 경상북도 김천시)에서 사로잡은 왜적倭敵의 행장에서 실록 2장이 나왔다는 말을 듣고, 방법을 바꾸어 도내에 있는 깊은 산중의 절험한 곳에 옮기기로 하였다.

실록은 사고에 엄중히 보관되어 일반 백성이 함부로 처리할 수 있는 것이 아니었으며, 경기전의 어진御眞 또한 이를 전담하는 참봉이 관리 업무를 맡고 있었기 때문에, 전라감영 및 전주부성의 관료 등이 중심이 되어 대책을 숙의한 것이다.

이에 따라 경기전 참봉 오희길吳希吉과 무사 김홍무金弘武, 수복守僕 한춘韓春 등이 서둘러 이안처를 찾았다. 전란과 같은 위급한 때 바다로 피할 수 있는 부안 변산邊山과 깊은 산중으로 잔도棧道가 이어졌다가 끊어졌다 하는 정읍 내장산을 두고 최종 선택을 하게 되었다. 이때 도사 최철견과 삼례찰방 윤길 그리고 경기전의 또 다른 참봉 유인이 직접 현장을 확인한 후 정읍현 남쪽 30리 내장산을 적소로 정하였다.

내장산 용굴암은 위는 바라볼 수 없고 오직 높고 높은 하늘이 보일 뿐이라고 하여 피신처의 적지로 간주되었다. 은적암 역시 사다리로 길을 이었다 끊었다 이었다 할 수 있다고 하여, 용굴암과 마찬가지로 험준한 형세였다. 예전에 내장산은 숲이 칙칙해 사람들의 접근이 어려운 곳이었다.

그해 6월 왜군은 충청도와 경계지점인 금산錦山을 점령하였고, 뒤이어 무주茂朱와 진안鎭安을 점령하며 전라도의 수부首府인 전주를 압박하고 있었다. 정황이 급박해지자 전라 감영에서는 어진과 실록을 이안하고 수호할 인력을 찾게 되었다. 어진과 실록을 보존하는데 믿고 맡길만한 인력이 부족했던 것이다. 이에 따라 전라감사 이광은 학행과 지략을 겸비한 유사儒士 2명을 선발하였는데, 태인현泰仁縣의 선비 손홍록孫弘錄과 안의安義가 자원自願하였다. 그 당시 안의는 64세, 손홍록은 56세였으며, 이들은 몸을 돌보지 않고 사재私財를 털어 실록을 보존하는데 사력을 다하였다.

안의와 손홍록은 당대 호남지역 대학자였던 일재 이항李恒에게서 동문수학한 사이었다. 안의의 자는 의숙宜叔, 호는 물재勿齋, 본관은 탐진이다. 병조판서를 지낸 사종의 후예이며, 대제학 지현의 손자였다. 손홍록의 자는 경안景安, 호는 한계寒溪이며, 본관은 밀양이다. 부제학을 지낸 비장의 증손자이자 한림 벼슬을 지낸 숙노의 아들이다.

그리하여 참봉 오희길과 유인 등의 관인官人, 안의와 손홍록 등 지역의 선비, 김홍무와 한춘 등의 무인과 수복, 그리고 영은사靈隱寺(현 내장사) 의승장義僧將 희묵熙黙을 비롯한 승려와 근방에서 이 소식을 듣고 모여든 용감한 백성 100여 명이 실록을 내장산 용굴암으로 옮기고 지켰다. 이때 역할 분담이 있었던 것으로 추정되는데, 어진은 참봉이 전담하고, 안의와 손홍록은 실록을 전담한 것으로 보인다. 이처럼 전주사고실록은 전라감사와 전주부윤 그리고 경기전 참봉 오희길 등 지방관과 손홍록․안의와 같은 지역의 선비, 그리고 의승 등 지역민이 힘을 모아 지키게 되었다.

유일본 실록을 지킨 사람들

내장산에 이안된 유일본 실록과 어진은 용굴암과 은적암 그리고 비래암 등으로 자리를 옮기며 지켜졌다. 수직의 책임자는 경기전 참봉 오희길이었으며, 안의와 손홍록은 하루도 떠나지 않고 교대로 실록과 어진을 지켰다.

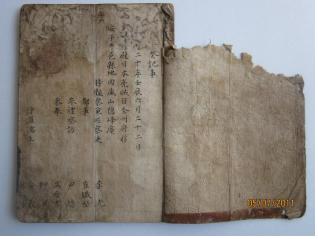

이러한 상황을 상세하게 기록한 것이 난중일기亂中日記, 즉 「임계기사壬癸記事」와 「수직상체일기守直相遞日記」이다. 표지는 난중일기이고, 안에는 임계기사와 수직상체일기라는 제목으로 그 당시 상황이 일자별로 꼼꼼히 기록되어 있다. 표지의 난중일기는 후손이 기입한 것이라고 한다. 이 기록물의 저자는 손홍록이라는 설과 안의라는 설이 있으나 그 당시 실록과 어진을 수직한 상황을 구체적으로 알려준다.

이에 따르면, 실록은 6월 22일부터 내장산을 떠나 충청도 아산牙山으로 이안되던 7월 9일까지 1년 18일간 내장산에 보관되었으며, 이때 안의와 손홍록은 번갈아 가며 수직하였다. 두 사람은 같이 수직하기도 하고, 교대로 집과 수직처를 오가며 실록을 지켰다. 예컨대 6월 23일에는 손홍록과 안의가 함께 수직하였고, 24일에는 손홍록이 집에 가고 안의가 7월 4일까지 10일간 혼자 지켰으며, 7월 5일에는 손홍록이 돌아오고 안의가 집으로 내려가 11일까지 손홍록이 7일간 혼자 수직하였다. 그리고 12일부터 19일까지는 함께 수직하였다. 이런 방법으로 밤낮을 가리지 않고 실록과 어진을 지켰다.

수직한 결과를 보면, 두 사람이 함께 수직한 날은 53일이고 안의가 혼자 수직한 날은 174일, 손홍록은 143일이다. 따라서 안의는 227일, 손홍록은 196일 수직하였다. 이들은 전란의 급박함에서도 자신과 가족의 안위보다는 실록을 지키는데 모든 것을 다 바쳤다. 여기에 의승장 희묵을 비롯한 승려, 무사 김홍무, 인근의 재인才人 100여 명이 끝까지 함께 하였다.

안의와 손홍록의 수직은 내장산에서 끝나지 않았다. 내장산을 떠난 이후에도 이들의 수직은 계속되었다. 선조 26년(1593) 진주성 함락 이후인 그 해 7월, 실록과 어용을 정읍에서 충청도 아산으로 옮기게 된다. 이때에도 안의와 손홍록은 식량과 말을 마련하고 함께 하였다. 이에 호서검찰사湖西檢察使 이산보李山甫가 두 사람의 공을 상신하였고, 선조는 이들에게 종6품 별제別提를 하사하였으나 이들은 정중히 거절하였다. 백성 된 도리로 마땅히 해야 할 일을 했다는 것이었다.

이후 실록은 해주와 강화를 거쳐 평안도 영변寧邊의 묘향산 보현사에 이안되었고, 전쟁이 끝날 때까지 보관되었다. 그 사이 안의는 병이 생겨 귀환 후 사망하였고, 손홍록과 김홍무, 수복 한춘, 수복守僕 강수姜守․박야금朴也金․김순복金順卜 등은 전주에서 묘향산까지 5~6년간 배행하였다.

묘향산에 보관된 실록은 전쟁 후 영변부의 객사로 옮겨졌으며, 선조 36년(1603) 강화도로 이안되었다. 전주사고본 실록은 임진왜란 발발 이후 전주에서 내장산으로 옮겨진 후 묘향산을 거쳐 강화도에 봉안될 때까지 10여 년 동안 무려 2천여 리를 옮겨 다녔다.

전주사고실록의 보존은 다른 3곳에 보관하던 실록의 멸실과 비교해 볼 때, 일본군의 북상로에서 벗어나 있어 공간적인 여유와 함께 실록을 다른 곳으로 옮길 수 있는 시간적 여유가 있었다. 그러나 보다 더 중요한 점은 실록을 보존하는 과정에서 보여준 지역민과 관원의 역할 분담 등 적절한 대응책이다. 즉 전주사고실록의 보존은 어느 특정인의 노력에 의해서라기보다는 실록의 중요성을 인식한 전라감사 이광을 비롯한 관원, 안의와 손홍록 등 지역의 선비, 그리고 의승장 희목을 비롯하여 지역민의 노고에 의해 가능했던 것이다.

맺는 글

전라감영의 관원, 정읍의 선비와 지역민들에 의해 지켜진 전주사고본 실록은 임진왜란 이후 실록을 복인復印하는데 귀중한 원본이 되었다. 모두 5본이 마련되는데, 새로 인쇄된 실록은 춘추관春秋館과 태백산太白山 및 묘향산妙香山사고에, 교정본校訂本은 오대산五大山사고, 그리고 원본은 강화도 마니산사고를 거쳐 정족산사고에 봉안奉安되었다. 유일본 전주사고실록은 일제강점기 경성제국대학에, 해방 후에는 서울대학교 규장각에 보관되어 오늘에 이르고 있다.

전란의 급박함에도 가족의 안위보다 국가와 역사 보존에 모든 것을 바친 안의와 손홍록은 사후死後에 태인현 칠보면 시산리 삼리에 있는 남천사藍川祠에 배향되었다. 남천사는 무성서원 인근에 있는데, 불과 수 년 전만 해도 마을사람들조차 무슨 건물인지 모를 정도로 쓰러져 가는 폐가廢家였다. 남천사라는 현판만이 실록을 수호한 안의와 손홍록을 모신 사우祠宇임을 알려 주었는데, 현재는 문화재로 지정되었고 깔끔하게 단장되었다. 안의의 묘소는 정읍시 옹동면 비봉리 수암마을 뒷산에 있고, 손홍록의 묘소는 정읍시 칠보면 반곡리 가마실에 있다.

조선왕조실록은 우리 민족의 위대한 역사기록물이요, 세계적으로 인정받는 기록문화유산이다. 이처럼 귀중한 기록물을 안의와 손홍록을 비롯한 이 고장 사람들이 지켜낸 것이다. 그들은 투철한 역사의식과 사료의 중요성, 기록의 힘을 깨달은 선각자이다. 이들의 정신을 기리고 선양하는 것이 곧 후손된 도리이고, 민족사를 보존하는 길이며, 기록문화의 전통을 지키고 계승하는 방안이 될 것이다.

/박대길(문학박사, <사람과 언론>제2호(2018 가을))