이화구의 '생각 줍기'

소설 춘향전은 퇴기의 딸과 양반집 도령이 신분의 벽 뛰어넘는 사랑 이야기 다룬 소설로 잘 알려졌습니다. 소설은 옛날이나 지금이나 제한된 공간에서 시대의 부조리와 모순을 과감히 폭로하면서 많은 사람에게 대리 만족을 불러일으키는 거울 같은 역할을 하는 것 같습니다.

소설 춘향전도 고을 수령의 부패와 탐학, 청춘 남녀의 사랑, 선비의 출세와 여성의 절개 등 사회의 중요 덕목들을 적절히 반영하면서 독자들의 가슴에 깊게 파고들었습니다. 그러나 소설 속의 춘향과 달리 역사 속의 춘향은 양반집 도령을 사랑했지만 신분의 벽을 넘어서지 못하고 비련에 죽어갔을 가능성이 높습니다.

조선 후기 사회에서 신분의 벽을 허물은 남녀 간의 사랑은 거의 불가능에 가까웠기 때문입니다. 소설 춘향전의 ‘이몽룡’이란 인물은 역사적으로 ‘성이성’이란 당시 남원 부사(성안의)의 아들이 소설 속의 주인공인 이몽룡의 실제 모델이었다는 사실은 이미 24년 전에 방영된 공영방송의 역사 다큐멘터리 프로그램에서도 학자들에 의해 밝혀진 사실입니다.

다만 춘향이란 인물에 대한 역사적인 사실은 기생으로서의 비천한 신분으로 인하여 기록이 남아 있지 않지만 역사 속의 ‘성이성’이란 인물이 남긴 기록을 보면 간접적으로 춘향의 존재를 확인할 수 있는 부분이 있습니다. 역사 속의 ‘성이성’이란 분은 암행어사를 3번이나 하였고, 아버지(성안의)가 남원 부사로 있을 당시 13세에서 17세까지 청소년 시절을 남원에서 보낸 것으로 기록에 남아 있습니다.

성이성 선생이 53세에 기록한 ‘어사일지’를 보면 전라남도 순천으로 암행을 나갔다가 돌아오는 길에 남원 광한루에 들려서 하루 묵고 간 기록이 나옵니다. 당시 어느 한겨울날 오후 눈바람이 거세어 앞을 분간할 수 없을 정도로 날씨가 험악했던 날 광한루를 찾게 됩니다.

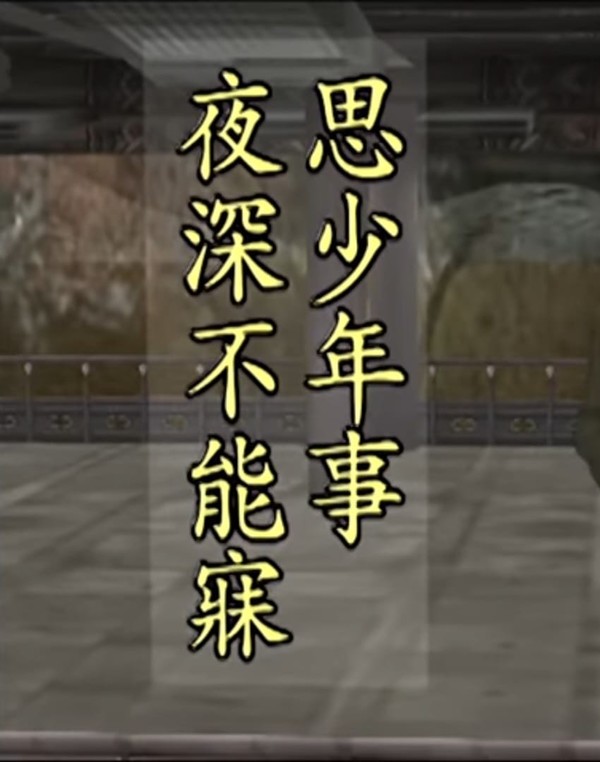

당시 광한루에서 늙은 기녀 여진(女眞)을 불러 한참 대화를 나누고 나서 흰 눈으로 덮인 광한루에 않아서 사색을 하다가 잠을 청하였으나 '소년 시절의 일을 생각하니 밤이 깊도록 잠을 이룰 수가 없었다'고 적고 있습니다. 그날 어사일지의 마지막 문장인 ‘思少年事 夜深不能寐(사소년사 야심불능매)’ 즉 '소년 시절의 일을 생각하니 밤이 깊도록 잠을 이룰 수가 없었다'는 대목에서 역사 속에서 성이성과 춘향의 사랑 이야기를 추정해볼 수 있습니다.

왜냐하면 여기서 ‘소년사(少年事)’가 어떤 일이었는지를 짐작하는 것은 어렵지 않을 겁니다. 당시 불렀던 노기 여진(女眞)은 과거 자신과 춘향에 얽힌 사연을 잘 아는 기생임이 분명하리라는 겁니다.

춘향이라는 역사적 인물이 있었는지는 확인은 할 수 없으나 성이성이 살았던 시절에 남원에 어느 사또의 수청을 거절하여 죽임을 당한 기녀가 있었다는 설화도 있고, 춘향이가 성이성을 기다리다가 비련에 빠져 광한루 대들보에 목을 매고 자살하였다는 설화도 전해지고 있으니 역사 속에서 성이성과 춘향의 사랑은 춘향전처럼 신분의 벽을 뛰어넘은 게 아니라 슬픈 이야기로 끝났을 가능성이 높습니다.

춘향의 죽음에 얽힌 설화 중 어느 것이 사실인지는 정확히 알 수는 없지만 역사 속의 이몽룡의 실제 모델이었던 성이성 선생의 일기를 보면 당시의 상황을 어느 정도 미루어 보는 게 가능하지 않을까 싶습니다. 그렇기 때문에 조선 시대 몇 안 되는 청백리로 선정될 정도로 정직했던 성이성 선생이 앞을 분간하기 어려운 눈보라를 헤치고 광한루를 찾아와서 노기를 불러 가련하게 죽어간 춘향을 회상하며 소년 시절을 추억했을 가능성이 매우 높습니다.

요즘 춘향의 영정 그림 때문에 춘향의 고장 남원이 시끄러운 것 같습니다. 당시 춘향이에게는 후대에 자신의 영정을 누가 그리느냐에는 관심도 없었고 오직 신분의 벽에 갇혀 사랑을 이루지 못한 애통한 처지가 원망스러웠을 겁니다. 따라서 춘향의 영정을 소설 속의 춘향에만 초점을 맞춰 아름답고 예쁜 여인으로만 그리려고 하지 말고 역사 속에서 실연 당한 가련하고 슬픈 모습의 영정을 그려서 춘향사당에 모셔야 하지 않을까 싶습니다,

아니면 젊고 예쁜 소설 속의 춘향 영정은 그려서 광한루에 비치하고, 역사 속에서 가련하게 죽어간 춘향의 슬픈 얼굴의 영정은 그려서 춘향사당에 비치하는 게 슬프게 죽어간 역사 속의 춘향의 넋을 조금이나마 달랠 수 있지 않을까 싶습니다.

/글·사진: 이화구(CPA 국제공인회계사·임실문협회원)