신정일의 '길 위에서'

비가 내리다 멎고, 다시 내리는 강진만 바다 길을 걸었다. 한 번 비에 젖은 자는다시 젖지 않는다.

가자, 아픈 몸이 아프지 않을 때 까지 가자. 그렇게 강진의 구 목리교에서 마량까지 걸었던 그 길에 찍힌 내 마음의 발자국, 인간의 역사는 발걸음의 역사라는 말이 맞기는 맞다.

오늘은 마량에서 이청준 선생의 고향 회진 일대를 걸으며 봄날의 정취를 느낄수 있을까?

...

참으로 아름다운 오월. 그새, 오월 초하루다. 뭇 사람들이 계절 중 가장 아름답다고 예찬하는 계절 오월, 온갖 꽃들이 피고 진 그 자리에 다시 연둣빛 나뭇잎들 사이로 피는 찔레꽃, 오동나무 꽃 사이로 흐르는 수많은 이야기들이 서려 있다.

“남으로 트인 외진 곳에서 너와 나 입을 대었지.

눈빛 흰 갈매기와 검은 까마귀가 와서 보았지.

멍이 들도록 네가 내게 입 맞추었을 때

너와 나도 저런 것들과 다름없다고 했었지."

씽그의 <오월>이라는 시가 가슴 아리게 다가오는 계절 오월! 그 오월을 두고 하이네는 아름다운 시 한 편을 남겼다.

“참으로 아름다운 오월

모든 꽃 봉우리 피어날 때

나의 가슴속에도 사랑이 싹 텄네.

참으로 아름다운 오월

모든 새들이 노래 부를 때

나의 그리움과 아쉬움

그녀에게 고백했네.“

<참으로 아름다운 오월>이라는 시의 전문이다. 이렇게 세상이 아름다워도, 그 아름다운 세월 속을 흘러가고 흘러가도 세상은 별 탈이 없을까?

가끔씩 불안하면서도 행복해하고, 미심쩍기도 하지만, 내 일상하고 무관하게 세상은 잘도 돌아간다. 꽃은 사방에 피고 나무 잎들은 온통 연둣빛으로 천지가 다 꽃이며 연둣빛이다.

특히 비바람 불고 난 뒤의 산천에 피어나는 꽃이며 잎들은 더 없이 청초하고 아름다울 것이다. 그 사이를 헤집고 돌아다닐 때 내 가슴을 열고 들어올 것들을 무엇일까?

알 수 없다. 그냥 그 장소와 시간에 몸을 내 맡기는 것, 그것 이리라. 지금도 이처럼 답사를 기다리며 마음이 설레는 것은 내가 아직도 철이 덜 들었거나, 속이 없기 때문일지도 모르겠다.

오월!

헨리 8세의 왕비였던 앤 여왕이 부정의 누명을 쓰고 단두대의 이슬로 사라지기 전에 마지막으로 한 말이 있다.

"아 오월이군요!"

모든 사람들에게 아름다운 추억을 전해 줄 그런 계절, 오월이기를.

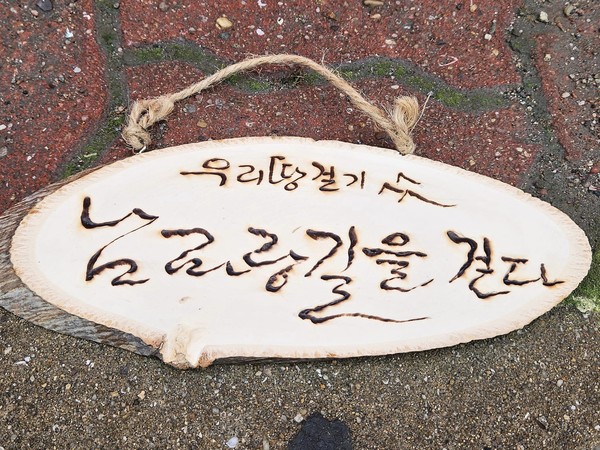

/글·사진=신정일(길 위의 인문학 우리 땅 걷기 대표·문화사학자·문화재청 문화재위원)