신정일의 '길 위에서'

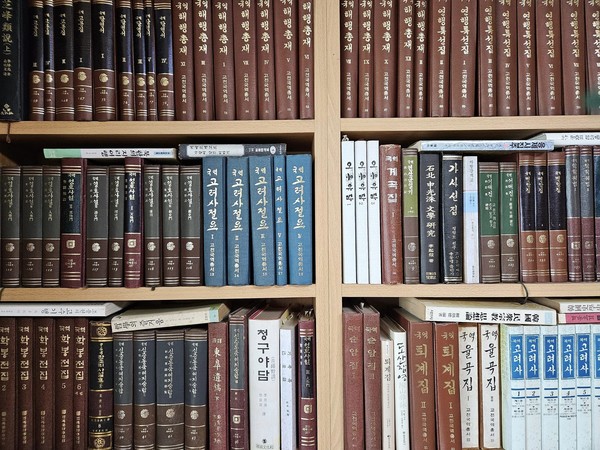

글을 쓰다가 말고 방안을 서성거리다가 무심결에 몇 권의 책을 펼쳐 본다. 저마다 다른 이야기가 있는 책들, 내가 어느 날 문득 사라져도 남겨질 나의 흔적 중의 하나가 이 책들이리라.

“사람들은 사물에 대해서 저마다 벽癖이 있다. 벽은 병이다. 그러나 군자도 평생 동안 흠모하는 것이 있으니, 거기에 지극한 즐거움이 있기 때문이다. 지금 저 오래 된 옥玉이나 솥. 필산(筆山. 쓰던 붓을 얹어놓는 용구). 벼룻돌 같은 것들은 세상 사람들이 모두 보관해 두고 좋은 노리개 감으로 삼는 것들이다. 하지만 제대로 감상할 줄 아는 사람들은 그러한 것들은 그저 한 번 어루만져 보고 만다.

그런데 구슬이나 돈처럼 이익이 있는 곳이라면 사람들은 천리를 마다하지 않고 발이 부르트도록 찾아다닌다. 그것을 구할 때면 산을 샅샅이 뒤지는가 하면 바다에 뛰어들기도 하고, 무덤을 파 관을 쪼개기도 하는 등 스스로 몸을 가볍게 여기고 죽음과 삶을 넘나든다. 그러나 충족시키고 난 다음에는 화가 따르기 마련이다. 이에 반해 취하고도 화가 없으며 소장하여도 끝이 없는 것은 오로지 서책뿐이다.“

조선 후기에 영의정을 지냈던 '남공철'이 지은 <책 사 모으기>라는 글이다. 책을 사는 것도 병이라면 책을 너무 많이 보는 것도 병이리라. 그러나 평생을 사 모았어도 물리지 않고 평생을 읽었어도 항상 기이함과 새록새록 솟아나는 즐거움을 주는 것은 책 뿐일 것이다.

요즘 사람들이 기를 쓰고 사 모으는 아파트나 땅, 채권, 주식 그러한 것들은 도박처럼 항상 아슬아슬하고 두근두근해서 재미가 있을지 모른다. 하지만 책은 오래 된 친구처럼, 또는 새로 만나는 가슴 설레는 친구처럼 무색무취의 진기한 맛을 깨우쳐 주고 어두운 세상을 밝히는 등불이 되기도 한다. 내가 가진 큰 병 중의 하나가 아직도 책에서 벗어나지 못하는 것이다.

/글·사진=신정일(길 위의 인문학 우리 땅 걷기 대표)